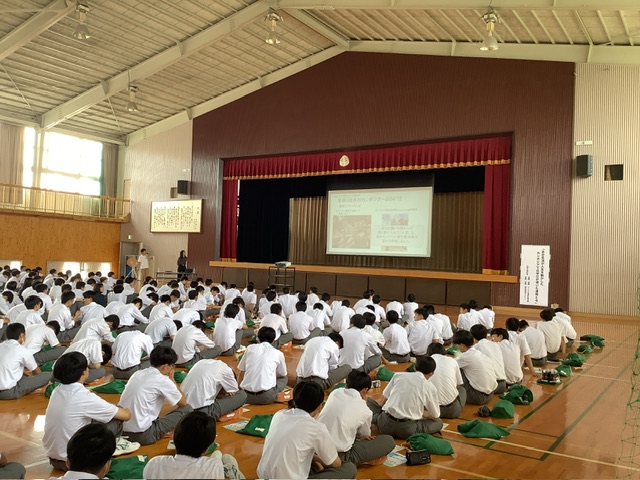

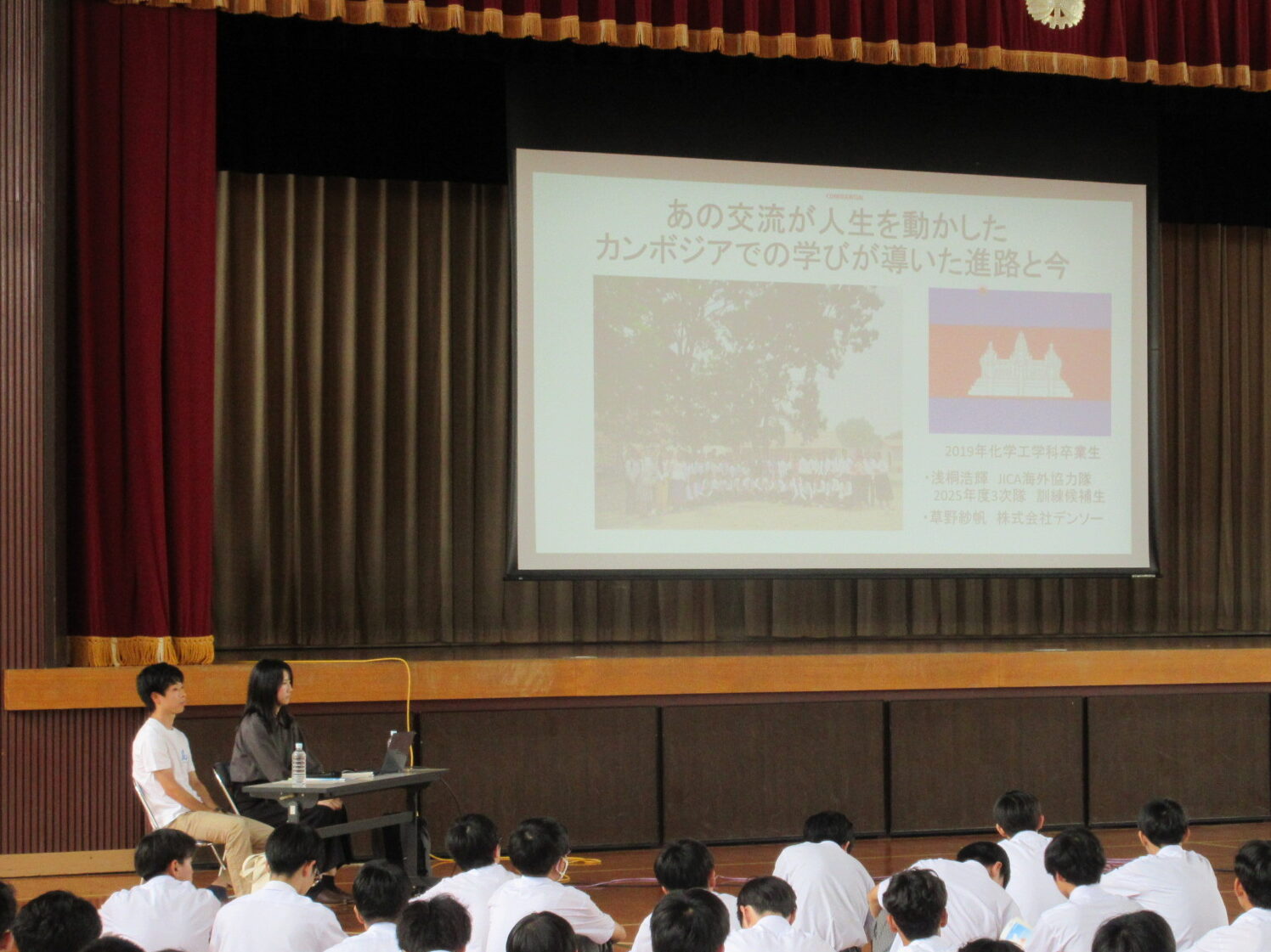

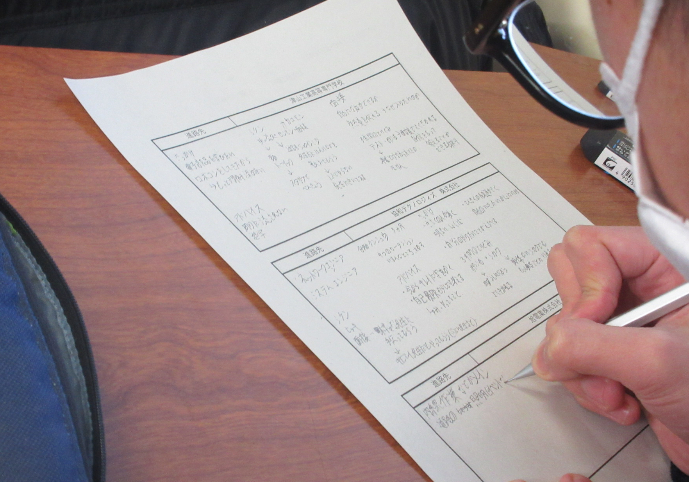

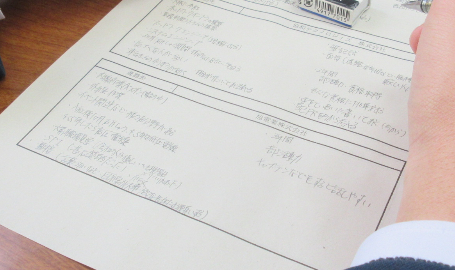

令和7年1月22日(水)、1年生のLHRでは、「OCP入門」として、OCPとはどんな学びをしているかを学びました。

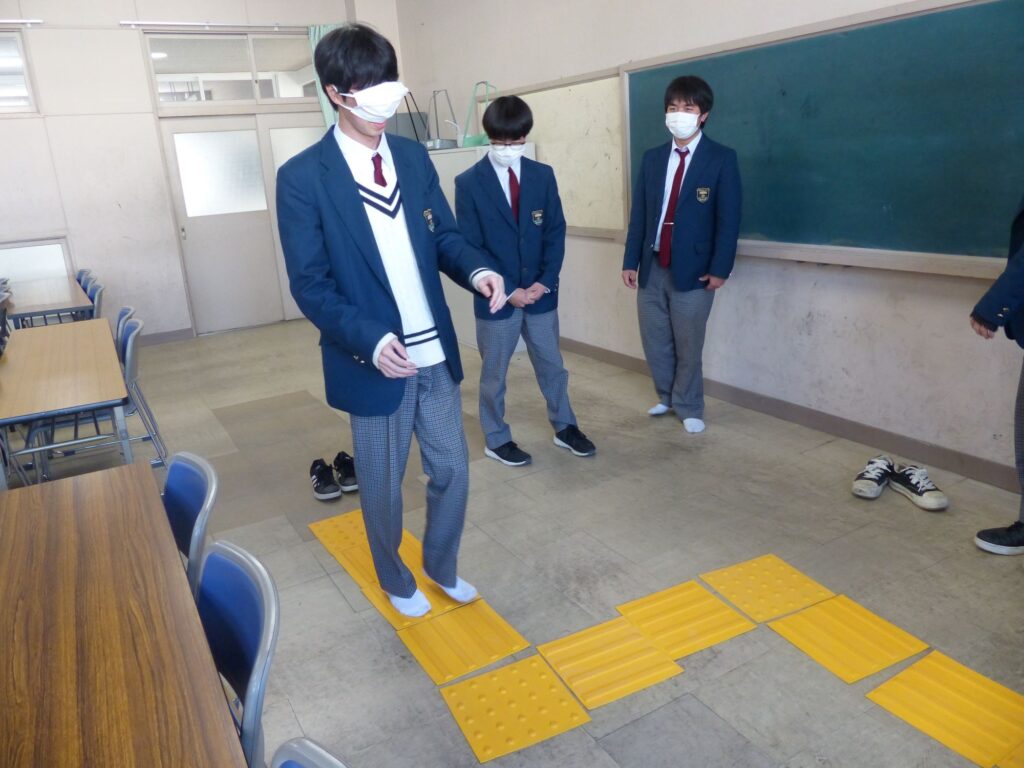

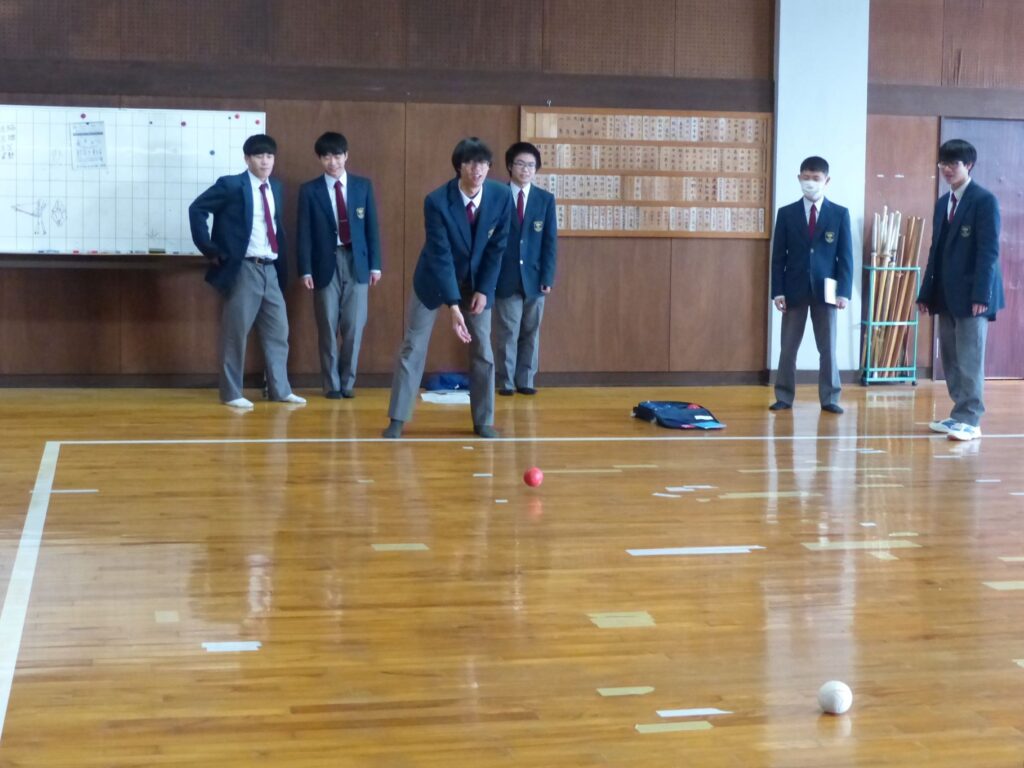

以下その様子です。

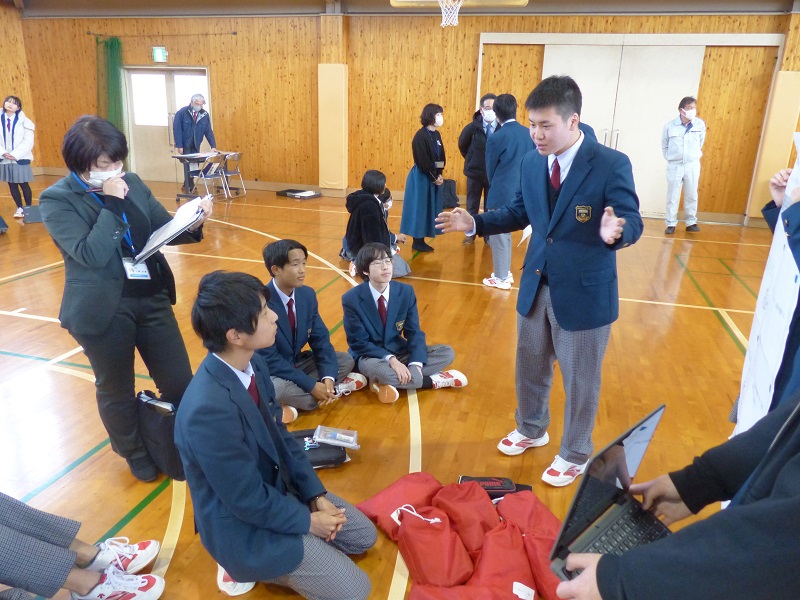

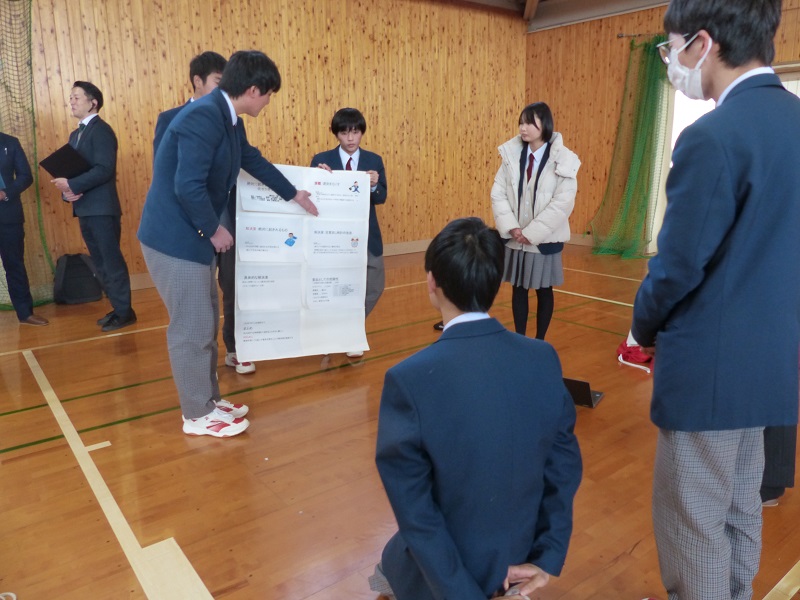

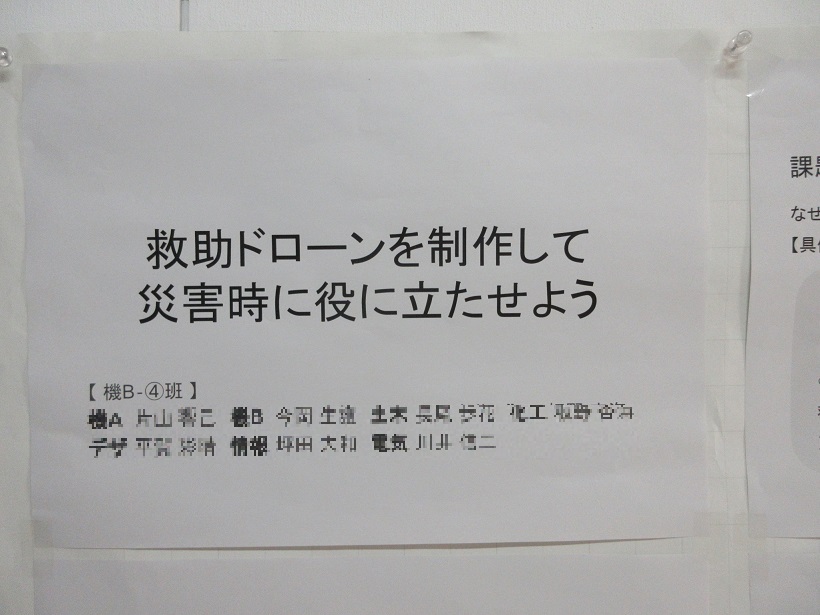

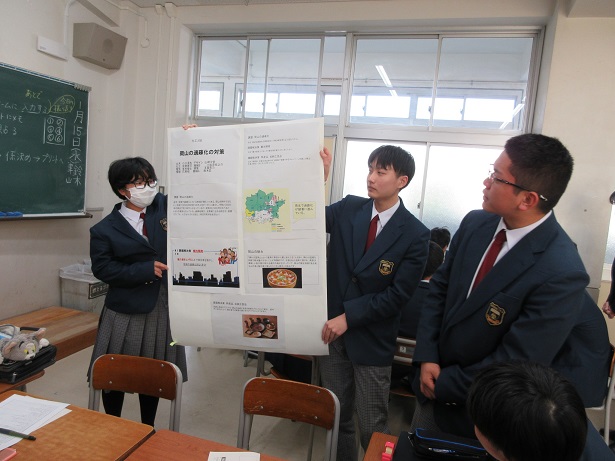

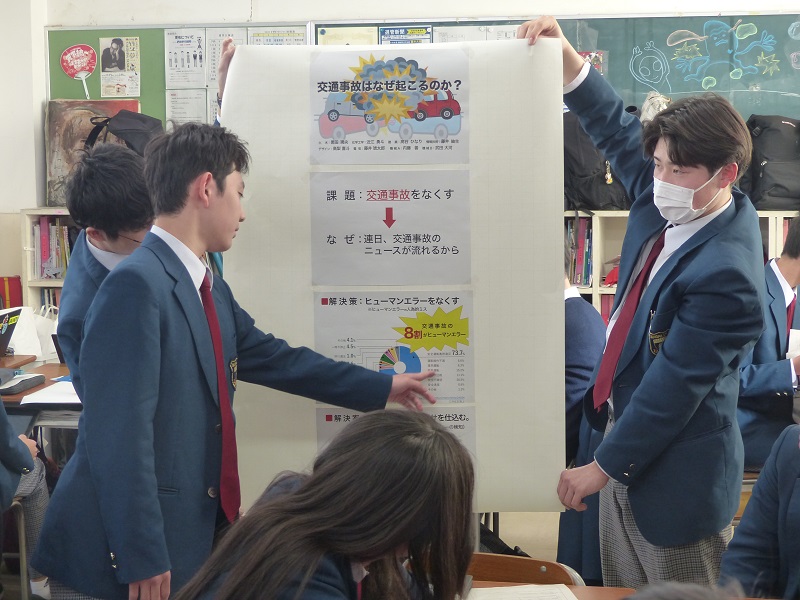

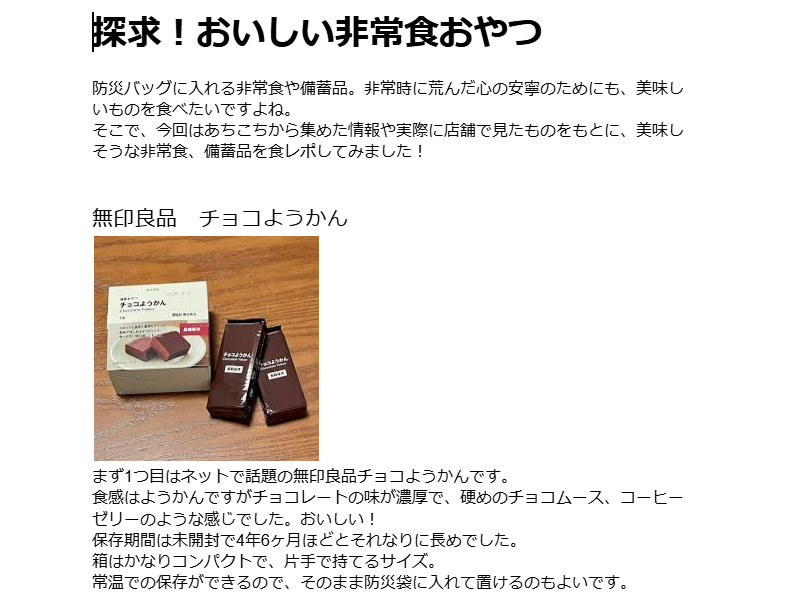

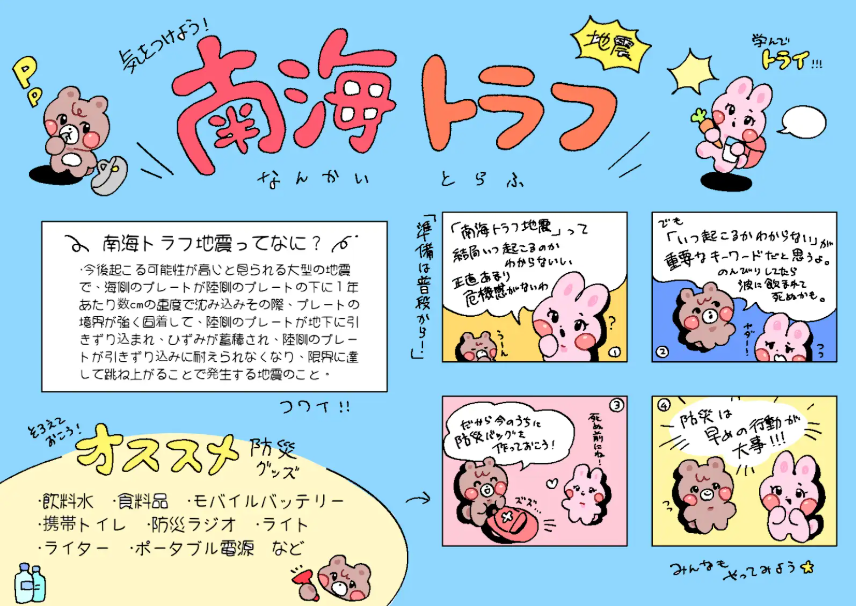

本校のOCPは、1年生で「OCP入門」、2年生で「OCP演習」、3年生で「OCP実践」、1~3年生の有志で活動する課外活動「OCP発展(岡工STEAMラボ)」の4つで構成されています。普段の授業やこうした学び、部活動などの学校生活の中で、生徒はコミュニケーション力や課題発見力、人間関係形成力などの力も身につけることができます。

<生徒の声>

・OCPをとおして自分の強みを見つけたい。

・もっともっと想像力を身につけ、何があっても対応できるかっこいい大人になりたい。

・他人任せにするのではなくて、自分からも積極的に参加できるようにしたいです。

・トライアンドエラーができて、失敗から学べるような力を身につけたい。

・周りの人々を助けて、ともに成長していくような大人になりたいです。

・自己肯定感がもてるように、自己満足でもいいから頑張っていきたいと思う。

・自分の力一つでまずは解いてみるように、チャレンジしたいと思った。

・課題を達成するために出すアイデアの幅を広げたり、仲間と解決に向けての話し合いがうまくとれたりと、単なる技術だけではない能力を学んでいきたい。

・「デザイン思考」を意識するのもそうだけど、普段の授業でもSTEAMを意識したいと思った。人と生きること、自分で生きることについてあと2年でちゃんと考えてみようと思った。

・コミュ力を伸ばすために笑顔やあいさつを大事にしようと思った。

・OCPをとおして、日々の中で疑問に思ったことや自分の知りたいこと、興味のあることを一つひとつ自分の力で調べ行動し、社会のことをもっと広く知っていきたいと思いました。

・岡工を卒業したときには、創造力・課題解決能力が身についているように頑張っていきたい。

・将来企業に入ってものづくりをしていく中で、「もっと~に」の精神を大切にしていきたいです。

・はなから諦めるのではなく、挑戦してみることを身につけたい。

こんな感想を持ってくれて、担当者としてとても嬉しく感じています。自分がどんな大人になりたいか、何がしたいか、様々なことを想像しながらOCPを楽しんでほしいと思います。