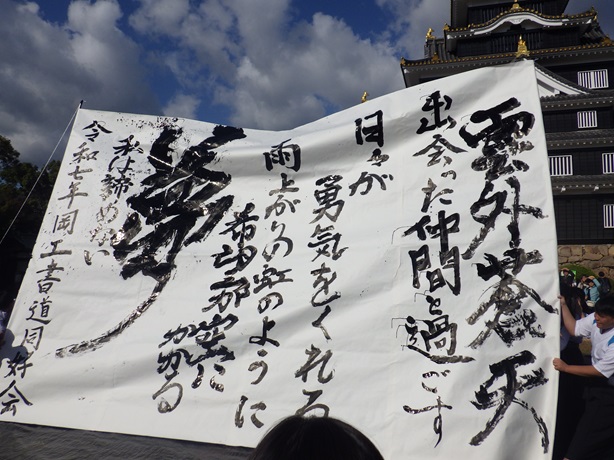

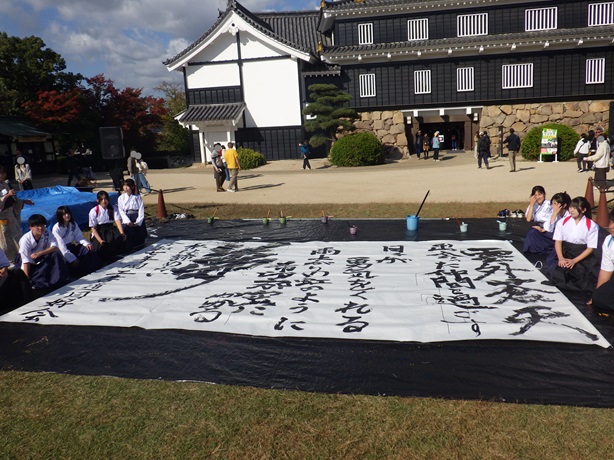

令和7年11月3日(月・祝) 文化の日の晴れ渡る秋空の下、書道同好会9名が岡山城和文化体験事業「岡山城でJAPANする!?」において、書道パフォーマンスを披露しました。

以下その様子です。

今回のパフォーマンスは音楽に合わせて書をしたためるだけでなく、歌詞に合わせて手話を披露するという、インクルーシブ教育に通ずるパフォーマンスを披露してくれました。

3年生にとっては、学校外でおこなう最後のパフォーマンスとなりました。インタビューを受けた3年生4名は、存続の危機にあった同好会に新1年生が入ってくれたことへの感謝や喜び。緊張の中でパフォーマンスを楽しめたこと。残り僅かな高校生活を精一杯過ごしていきたいなど、おもいおもいの言葉で受け答えしていました。

このような公の場で多くの人に見てもらいながらの表現は、非常に緊張したことでしょう。しかし見ている私たちには大きな感動と驚きを与えてくれました。

書道同好会のみなさん、お疲れ様でした。岡工祭(文化祭)も頑張ってください。