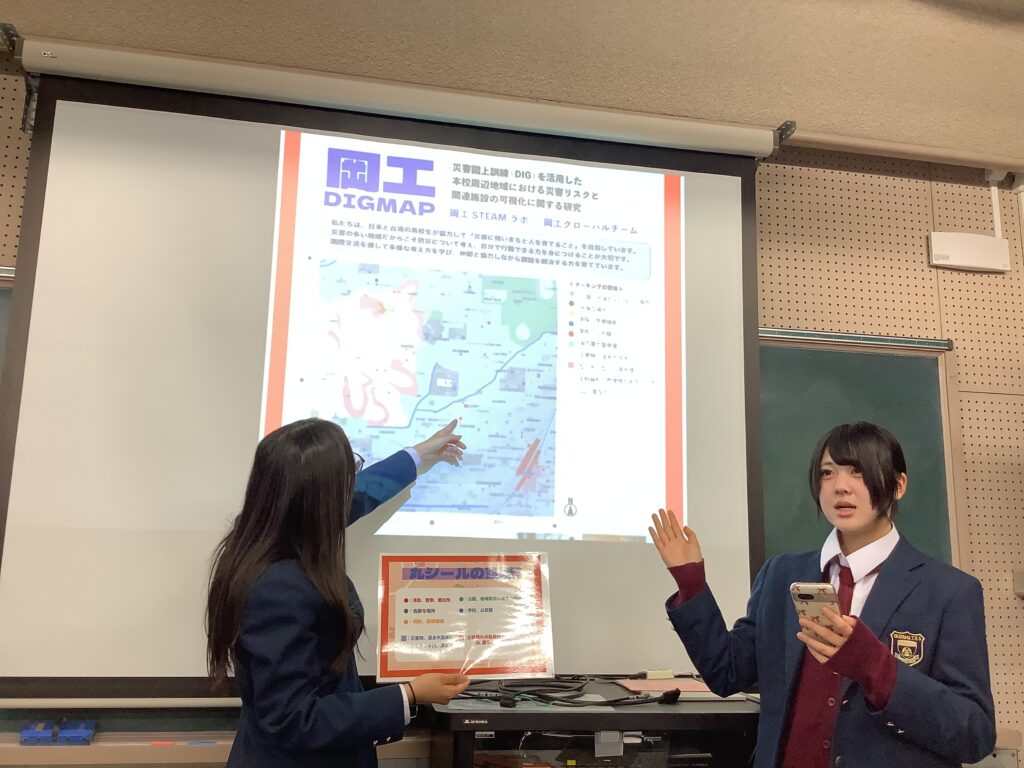

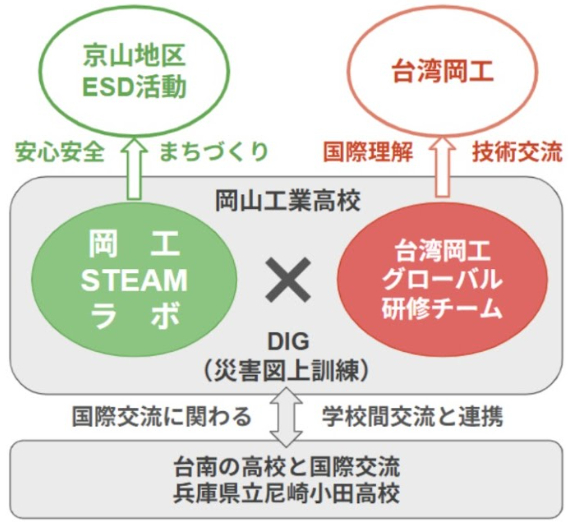

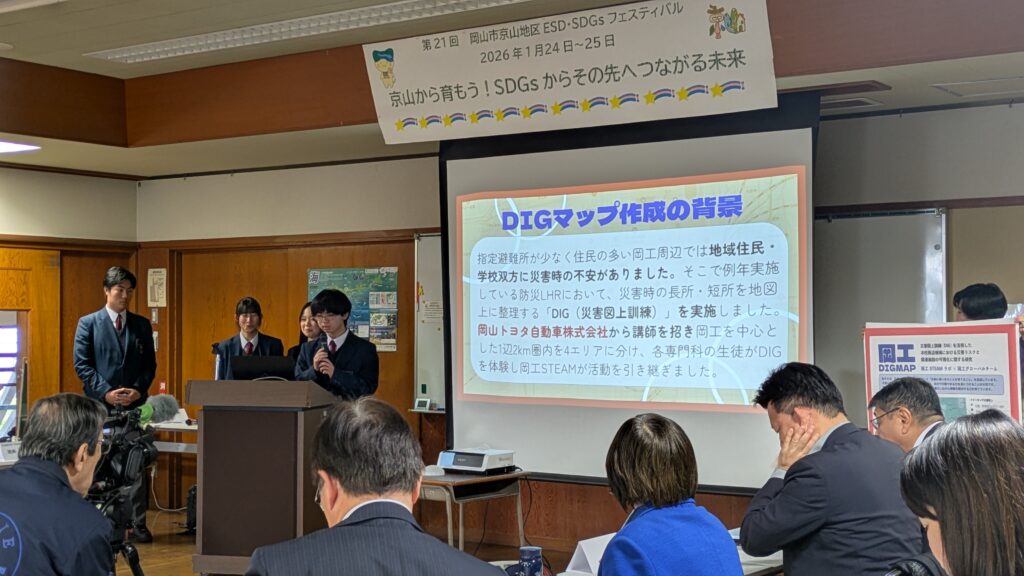

1月24日(土)に令和7年度京山地区ESD・SDGsフェスティバルが開催され、本校からは「岡工STEAMラボ」が今年度取り組んだDIGマップガイドブックの作成に関する成果報告を行いました。

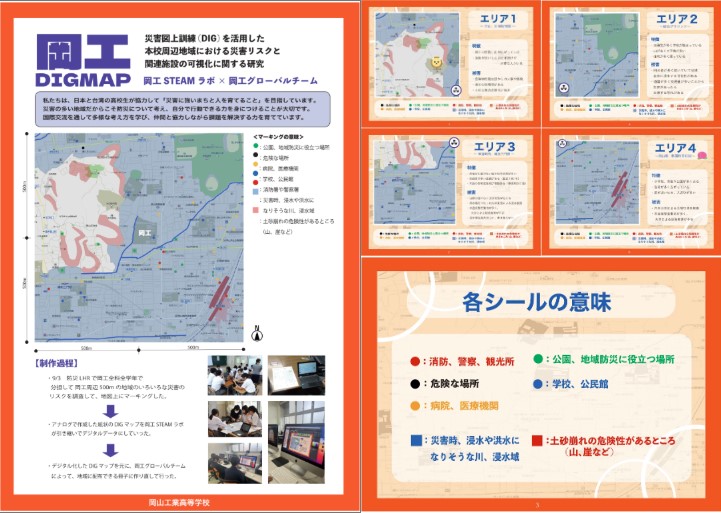

令和7年度の岡工STEAMラボは、昨年9月の防災LHRで行った「災害時図上訓練(DIG)」の取組を、台湾岡工グローバル研修チームとコラボし、デジタル化に向けて活動を続けてきました。

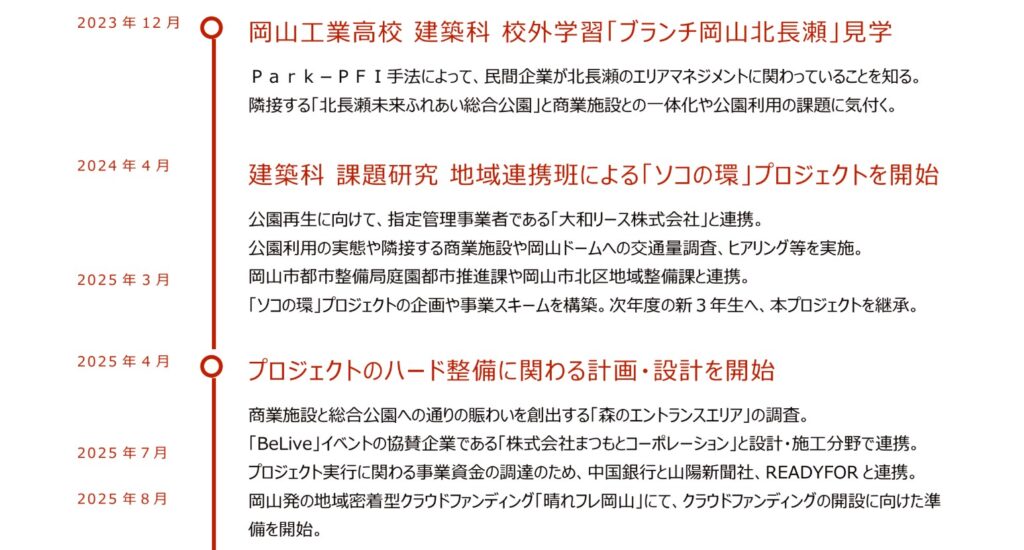

<制作過程>

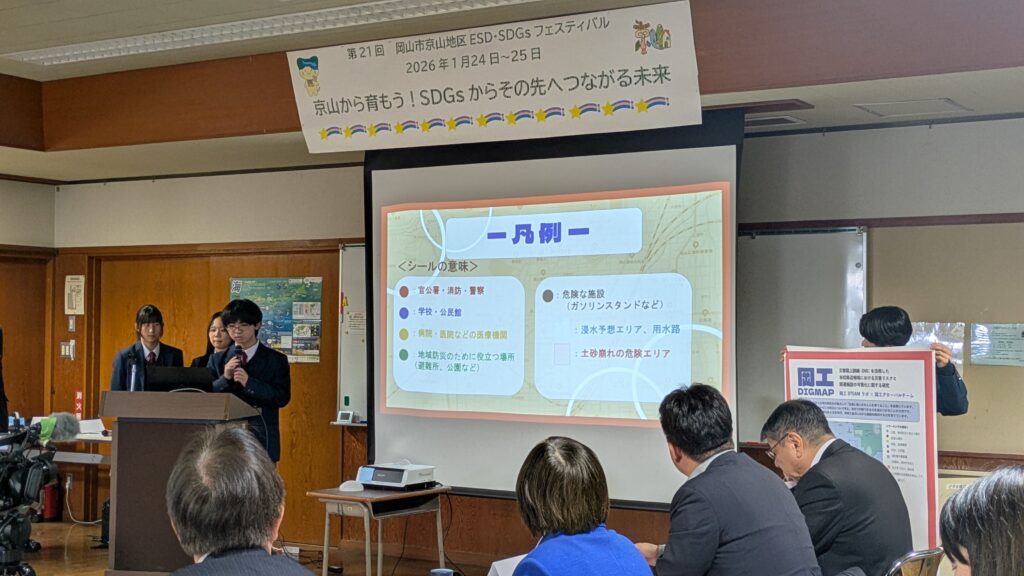

9月: 防災 LHR で岡工全科全学年で分担して 岡工周辺地域のいろいろな災害のリスクを調査して、 地図上にマーキングした。(全校生徒)

10月:アナログで作成した紙状の DIG マップを、岡工 STEAM ラボが引き継いでデジタルデータにした。(岡工STEAMラボ)

11月:デジタル化した DIG マップを元に、岡工グローバルチームによって、地域に配布できる冊子にブラッシュアップした。また、兵庫県立尼崎小田高校でDIGの研究報告を行った。(岡工グローバルチーム)

12月:DIGマップガイドブックのアドバイザーとしてお世話になった岡山トヨタ自動車株式会社東岡山店の講師をお招きし、校内で成果報告を行った。(岡工STEAMラボ&岡工グローバルチーム)

1月:京山地区ESD・SDGsフェスティバルにて、岡工STEAMラボが成果報告(岡工STEAMラボ)

3月(予定):台湾岡工姉妹校訪問研修において、台湾岡工版DIGのワークショップを実施予定。(岡工グローバルチーム)

チームメンバーは、2学期の多忙な時期に、放課後の時間を利用してマップを作成しました。12月上旬には、京山地区で実施された「防災ウォークラリー」のボランティアにも参加して、地図上では分からない地域の危険箇所を探して写真を撮影し、自分たちが実際に街を歩いて気付いたことや、地震や内水氾濫、渋滞などが起こったらどうなるか等、もしもの場合を想定し、想像力を働かせてプレゼンテーションをしていました。

制作過程も、発表メンバーが交代しながら実物を提示し、身振り手振りを交えながら自分の言葉で丁寧に説明できていました。

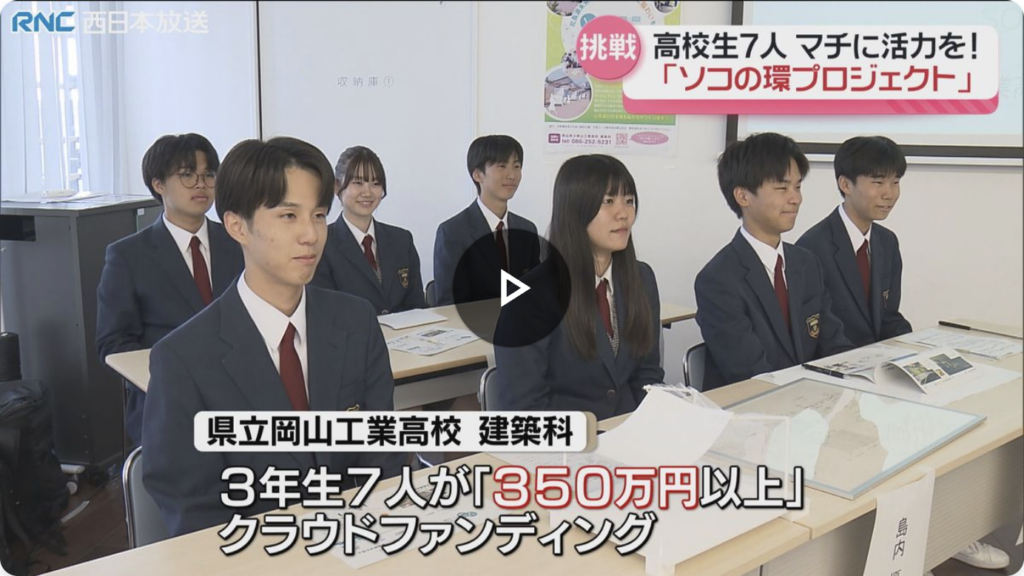

岡工STEAM教育は、各専門科の専門性や独自の視点をチームで共有し、1つのゴール達成に向けたプロセスを、生徒たちが主体的に考えて行動し、カタチにしています。

現在、台湾岡工グローバルチームが訪問研修に向けて語学講座とワークショップの準備を進めています。メンバーはこれまでの経験を活かして、ワークショップの企画から実行まで、すべてチームで考えて決定し、企画を成功させようとしています。

担当教員はコーディネーターとして、台湾岡工の先生と連絡を密にしながら、子どもたちの成長を支えています。そして、高校生の生き生きとした、たくましい姿に励まされています。

地震大国とも言われる台湾と日本の共通点を、防災・減災をテーマとして共に考え、子どもたちが地域の未来を守るきっかけになれば幸いです。

企画広報課 宮井