11月9日(土)、岡山設計クラブ主催の第31回ワンデーエクササイズに、岡工の建築研究同好会のメンバーが出席しました。今回は、本校の文化祭の一般公開日と審査会が同日開催で、生徒も担当教員も準備に慌ただしい日々でしたが、審査結果は「学会奨励賞」と「市場賞」のダブル受賞と、大健闘でした。

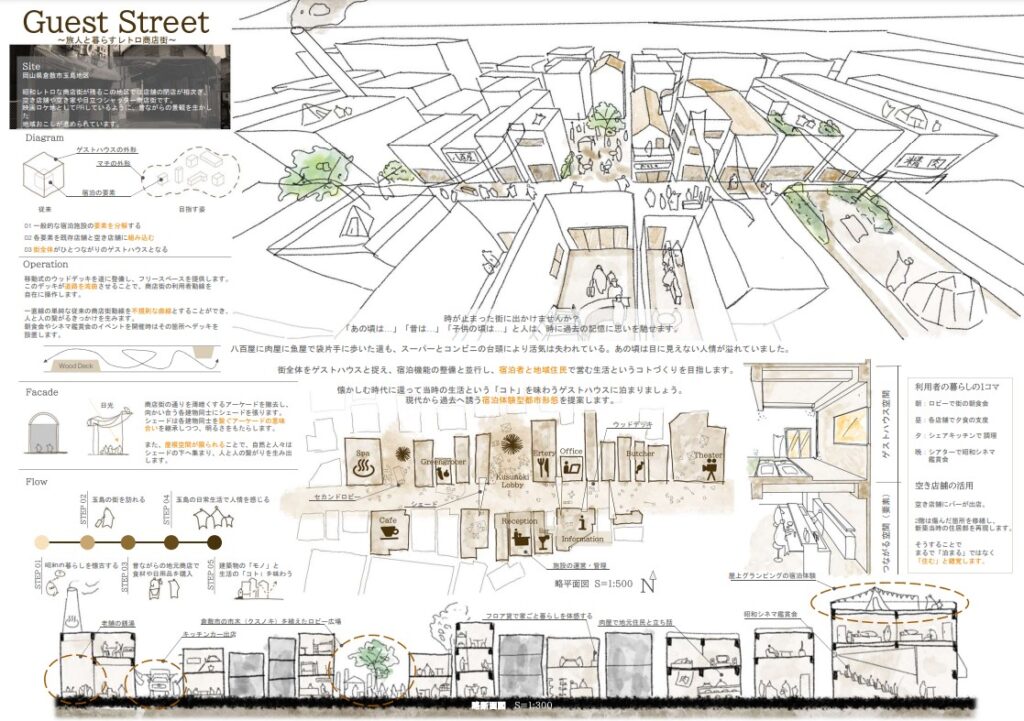

今年度の岡山建築設計クラブのテーマは 『共創 ~楽しむ~』

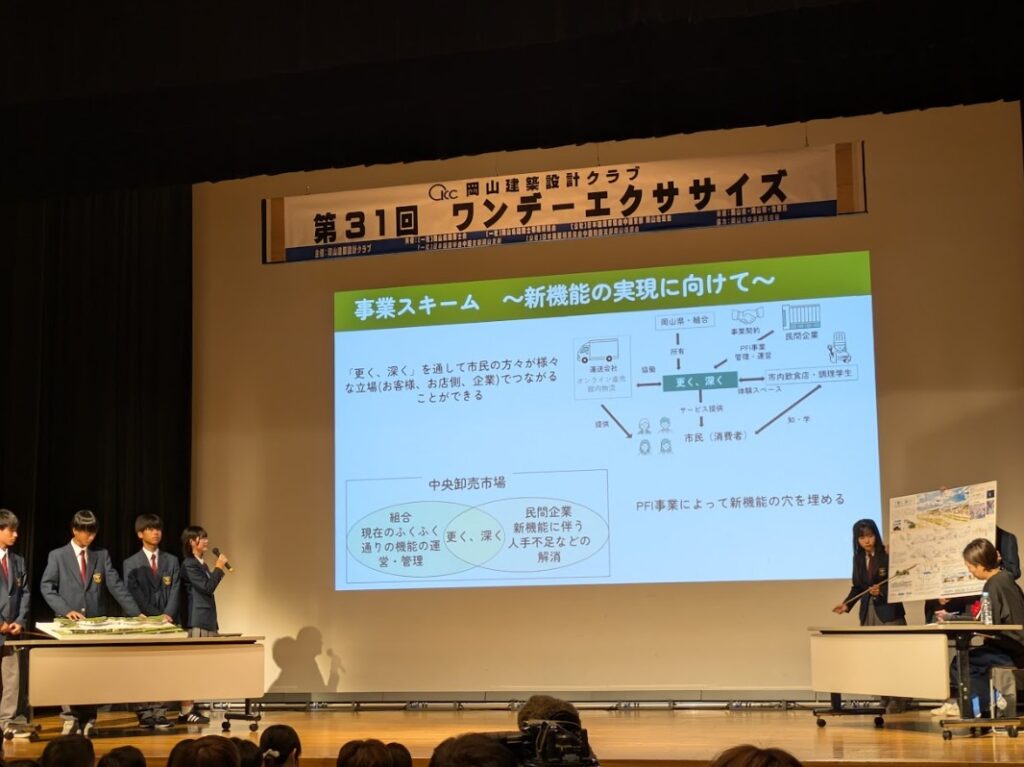

これからの時代の「市場ふくふく通り」を市場関係者と市民が共に創り、共に楽しむことが出来、新たな賑わいを創り出す場所になっていくための仕掛けを提案するまちづくりコンペティションです。

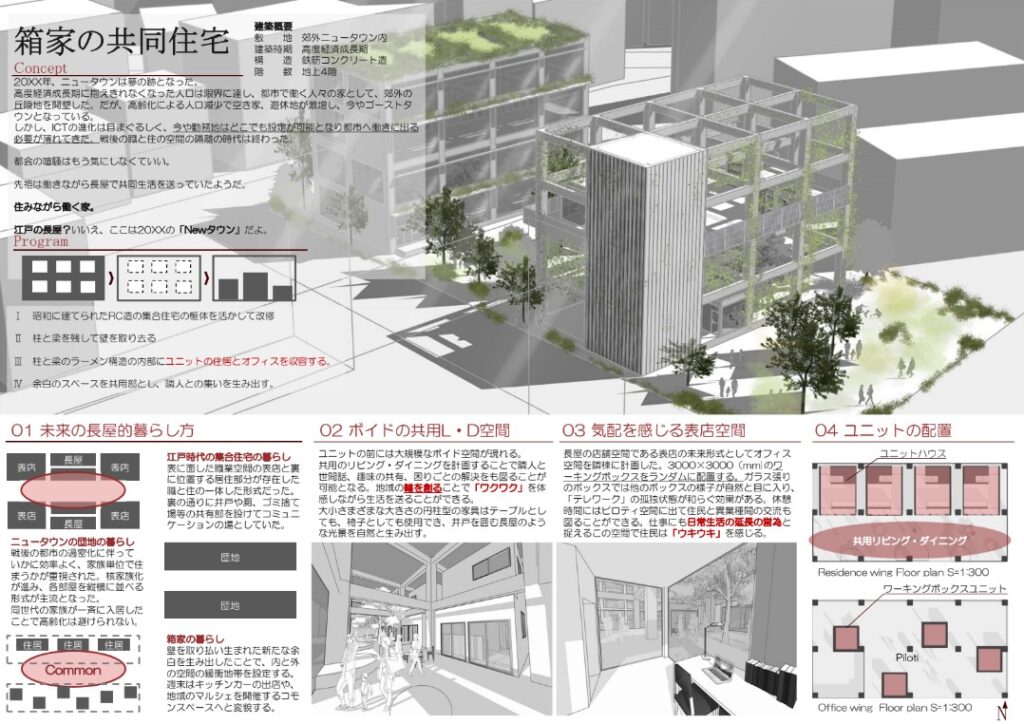

毎年、同好会メンバーは2年生を中心に、夏休みから約5ヶ月間、現地調査やヒアリング調査など地域の実態を丁寧に調べ、今回のテーマである「共創 〜楽しむ〜」に沿ったコンセプトを設定します。

生徒たちは、今回の課題地にある中央卸売市場と周辺地域を「食」でつなぎ、地域交流の場を再整備したいという思いを込めて設計しました。

審査委員の方からは、中央卸売市場と再整備施設が持続可能な仕組みにより共に地域を活性化させる「事業スキーム」の提案や、原稿に頼らない元気ではつらつとしたプレゼンテーションが印象的と、大変好評でした。

建築研究同好会の活動の中で、最も長い期間を要するワンデーエクササイズです。今回、工業高校で唯一の参加ということもあり、大学生や専門学校生に負けじと最後まで諦めずにやりきりました。

チーム一同、審査会当日は誠心誠意取り組んだ達成感と建築に関わるプロの方から直接評価をいただける大変貴重な機会ということもあって、高校生活の大切な思い出のひとつとなりました。

今回、岡工建築研究同好会の審査会までの活動が、RSK山陽放送のイブニングニュースで放送されることとなりました。

令和6年11月19日(火)18:15〜 RSKイブニングニュース

RSKイブニングニュースの『YouTube』チャンネルでも配信される予定です。

https://www.youtube.com/channel/UCfNJ401HCz9do6ZOGV-oTdQ

また、11月20日(水)、21日(木)の9:00〜17:00の期間に、岡山市役所1階の市民ホールにて、ワンデーエクササイズの受賞作品が展示されます。ぜひ足を運んでください。