令和6年12月24日(火)、本日は2学期のしめくくりの日でした。朝のSHR、大掃除を経て体育館に全校生徒と教職員が集合し、終業式をおこないました。

本日は終業式に先立ち、生徒会役員新旧交代式、台湾研修報告会、収納式、表彰式及び壮行式がおこなわれました。

以下その様子です。

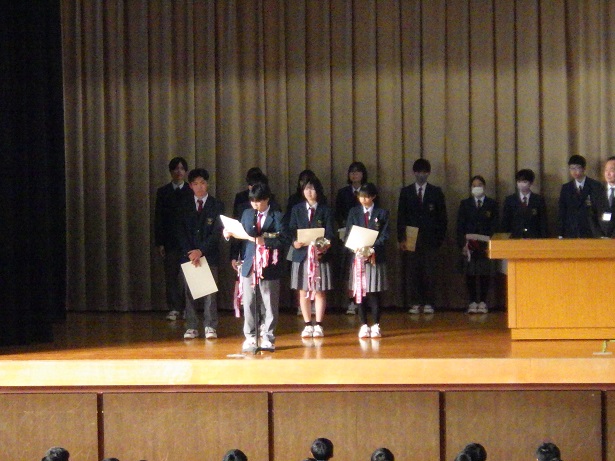

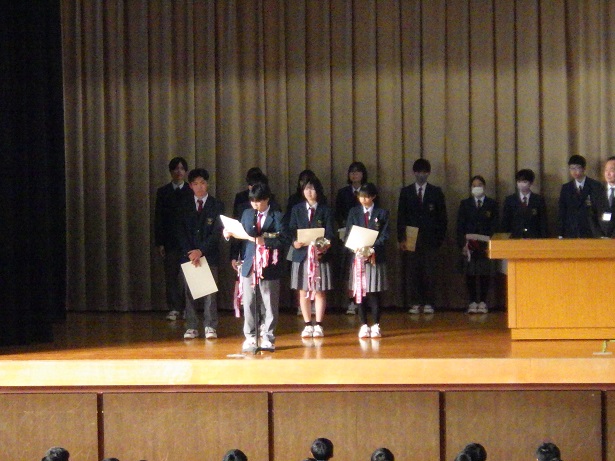

<生徒会役員新旧交代式>

校長先生から認証を受けた新役員の3名。第76期の新会長は初々しい表情で所信を表明されました。第75期の旧会長は全校生徒への感謝の気持ちを述べていました。

<台湾研修報告会>

代表生徒8名から、10月末に訪問した台湾での思い出を全校生徒に披露しました。

【グローバル】ブログ 詳しくはこちら

<収納式>

収納式では8つの個人団体が全国大会、中国大会、県大会で優秀な成績を収められました。山岳部、囲碁将棋部、陸上競技部、写真部、情報技術科、機械科、建築科、土木科のみなさん、おめでとうございます。

<表彰式>

表彰式では、機械科3年生、電気科3年生の個人2名が、全国製図コンクールで最優秀特別賞を受賞されました。おめでとうございます。

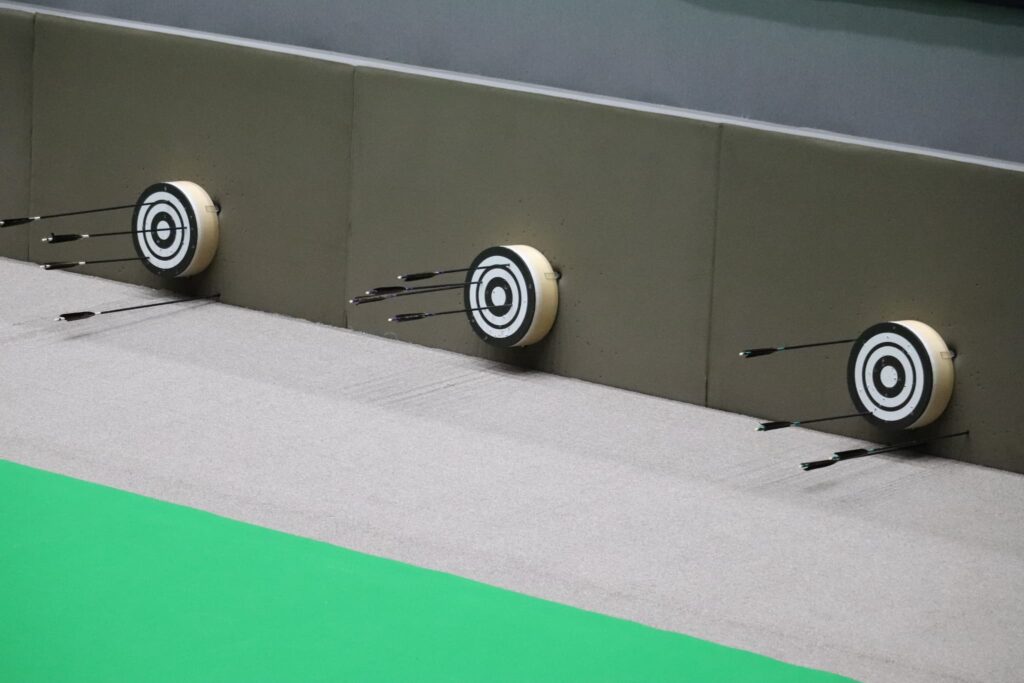

<壮行式>

壮行式では、岐阜県で開催される「ジャパンマイコンカーラリー全国大会 Camera Class」に出場される情報技術科の生徒が、校長・生徒会長から激励を受けました。また、弓道部(男子団体・男子個人)が12月25日から三重県で始まる「第43回全国高等学校弓道選抜大会」に出場しています。

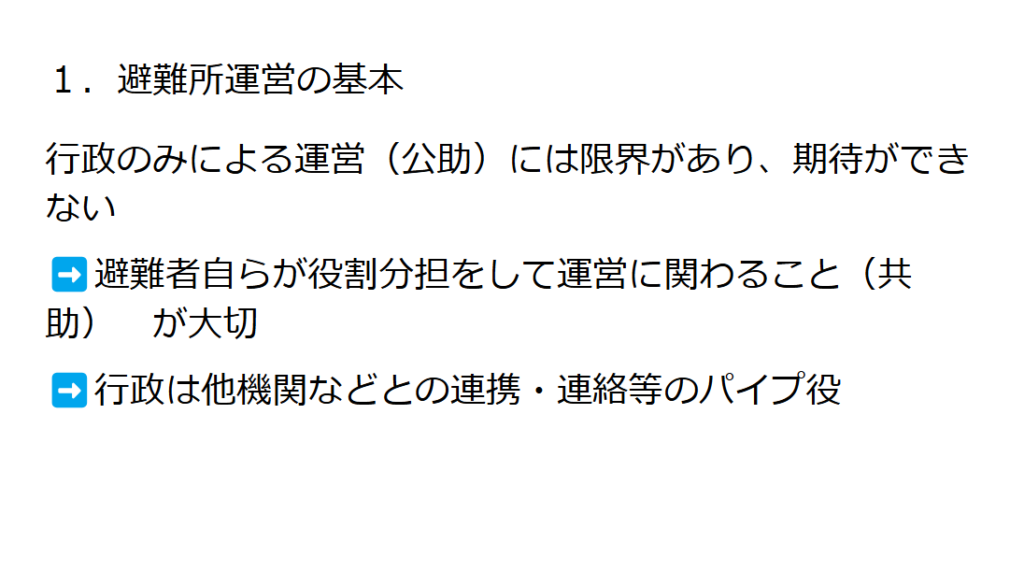

<終業式>

校長式辞より

・3年生にとって人生を決めた(決める)2学期でした。4月から「チャレンジ、挑戦、成長」をキーワードにお話ししていた。3年間しかない高校生活で、「何か目標を持ってやってみる。」この繰り返しを早いうちに経験してほしい。新年は目標が立てやすい、目標を立てて新学期を迎えよう。

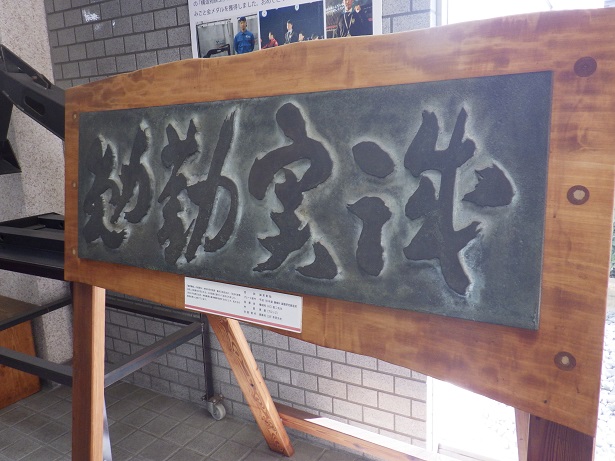

・「自ら進んでさわやかな挨拶をしよう」これも4月から伝えてきた。学校へ来られた方から「岡工生はとても気持ちの良い挨拶ができますね。」と言ってもらえる。これだけで岡工のファンになっていただける。みんなありがとう。ではなぜ挨拶をするのか。それは「挨拶をする人はされる人に対して、その存在を認め意思をつたえることができる、コミュニケーションの第一歩である。」今後とも挨拶・身だしなみに気を付けながら生活していこう。

・楽しいイベントのある年末年始だが、3学期の始業式では元気で全員がそろうことを願っています。

その後、校歌斉唱をおこない、2学期を締めくくりました。