今日のLHRでは、先輩が教室まで来てくれ、内定をいただいている企業の仕事内容や試験内容、面接で聞かれたことなどについて、お話をしてくれました。また、津山工業高等専門学校に進学予定の先輩からも貴重なお話をいただきました。

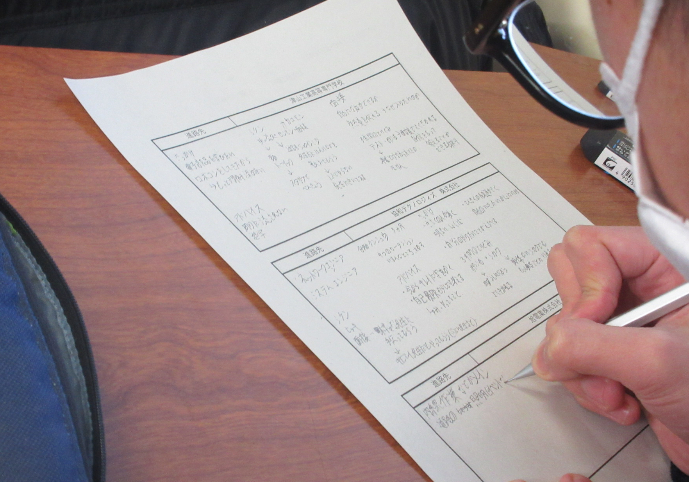

試験・面接については、

「部活動のことは面接でしっかり聞いてくれるから頑張っておいて」

「面接では入りたいという熱意を伝えて」

「履歴書はきれいにじゃなくて、丁寧に」

「一人でやろうとせず、先生とかに相談して」

「厳しい先生にも面接をお願いして」

企業を選んだポイントについては、

「転勤の融通がきくところが良い」

「小規模企業だからこそ、一人ひとりが大切にされている」

「コーチャー制度が良いところ」

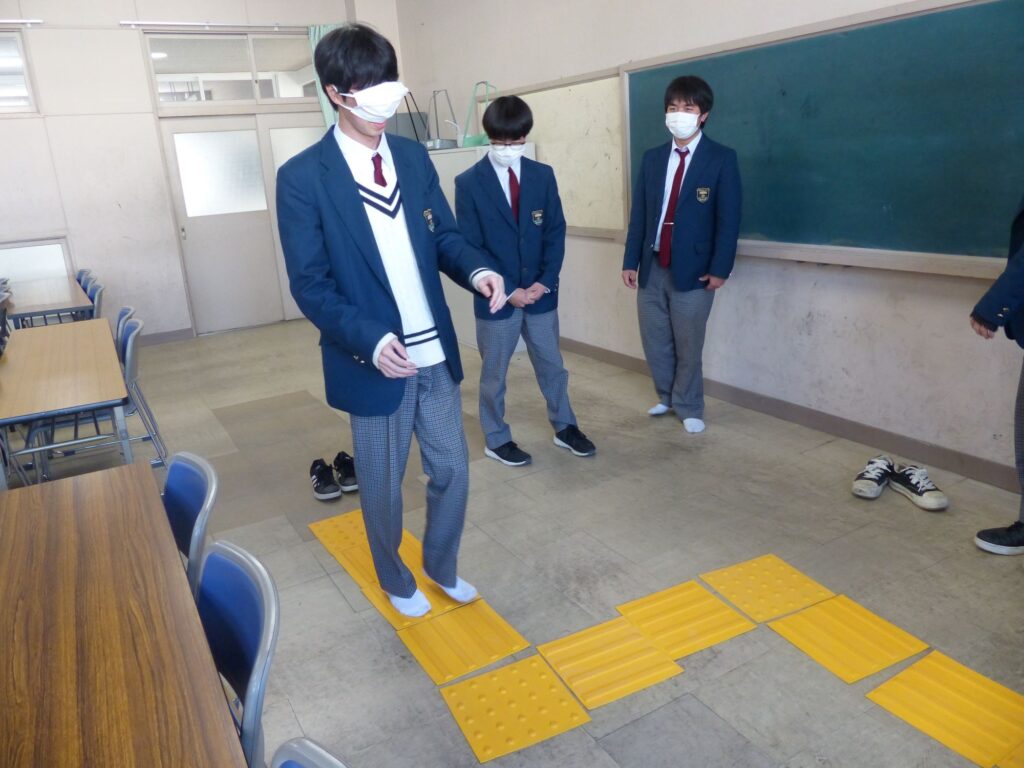

その他にも仕事の魅力等もたくさん話してくれました。3年生は本当にしっかり準備してくれ、一生懸命伝えてくれました。ありがたかったです!!

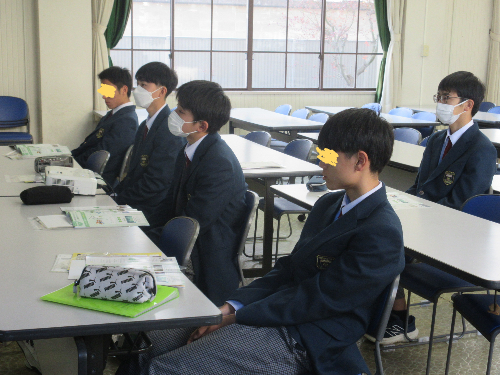

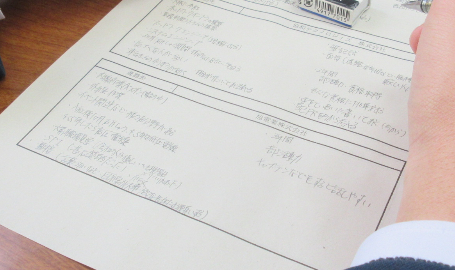

1年生は全員顔を上げ、真剣にメモを取りながら聞きました。絶対進路決定に活かされると思います!!

電気科3年生ありがとう!!