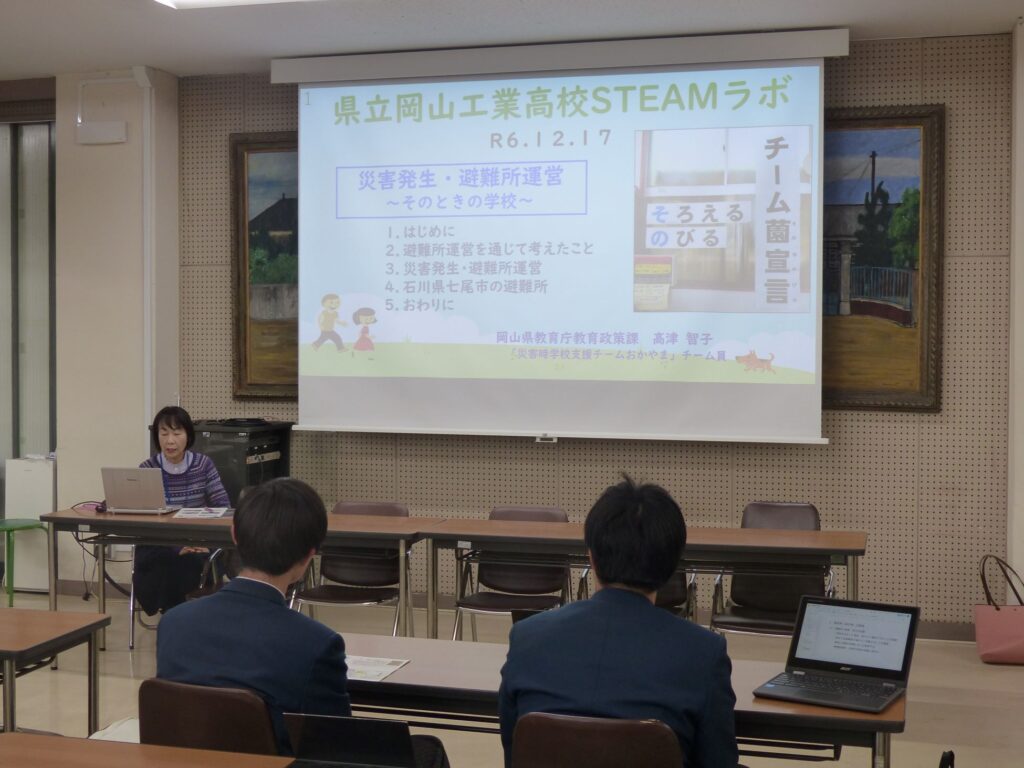

令和7年8月7日(木)、岡山コンベンションセンターで開催されている「おかやまSDGsフェア2025」において、土木科3年課題研究「地域貢献班」がワークショップを出展しました。

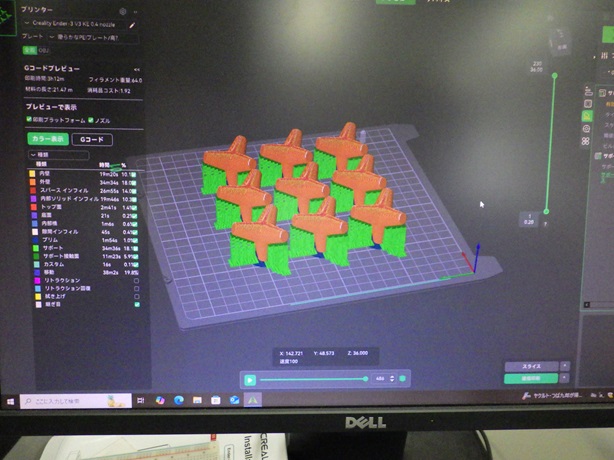

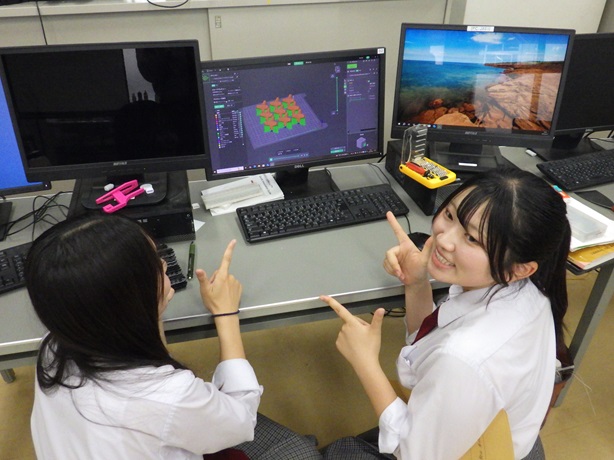

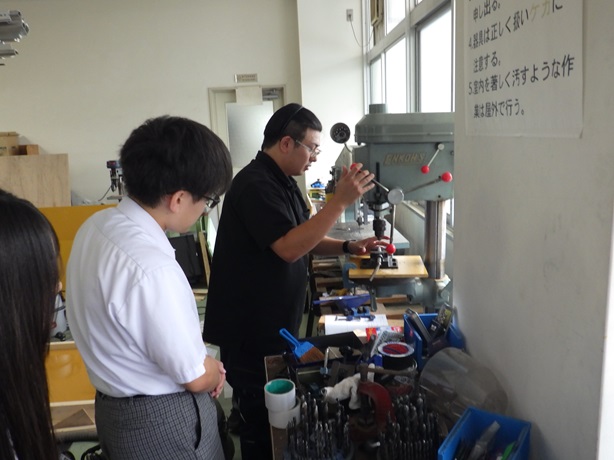

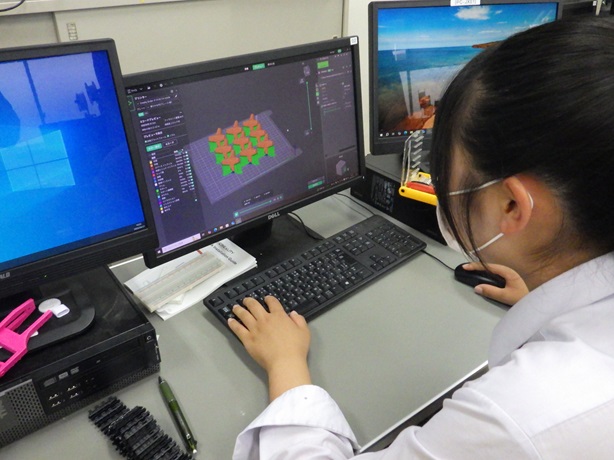

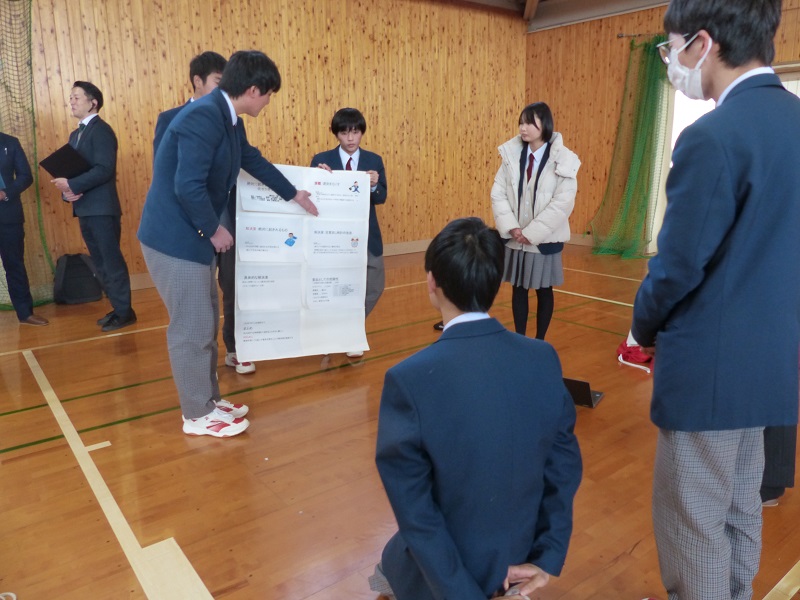

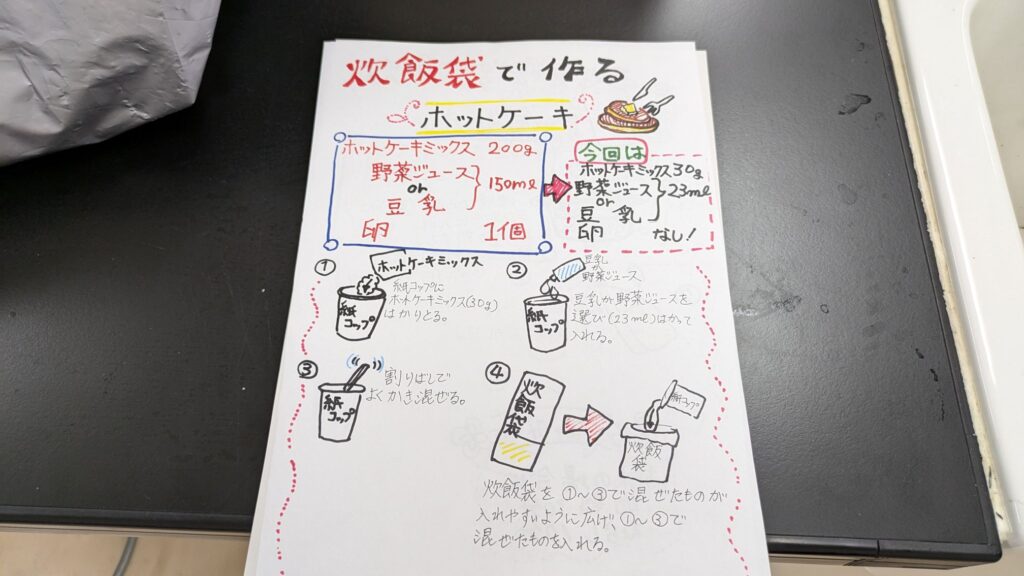

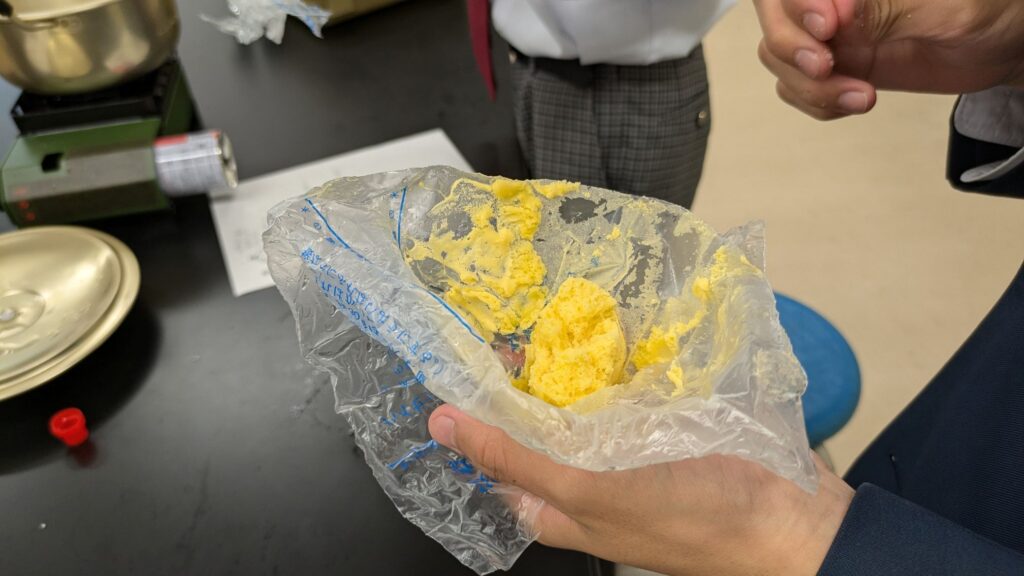

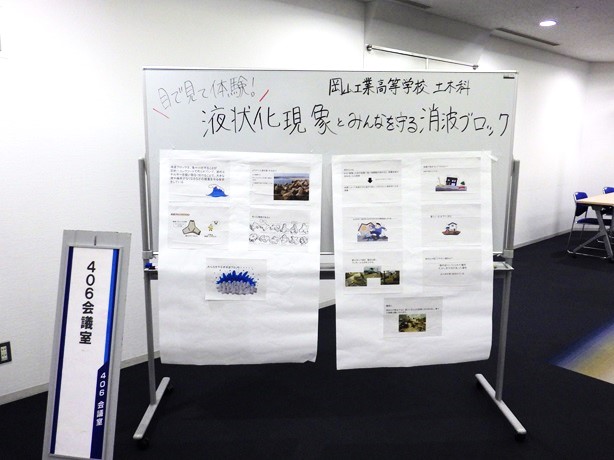

今回のワークショップは「土木×防災×SDGs」をテーマに考えました。前回のブログでもお伝えしましたが、消波ブロック色塗り体験と、液状化現象可視化実験装置による液状化実験の2つを考案し準備してきました。

以下その様子です。

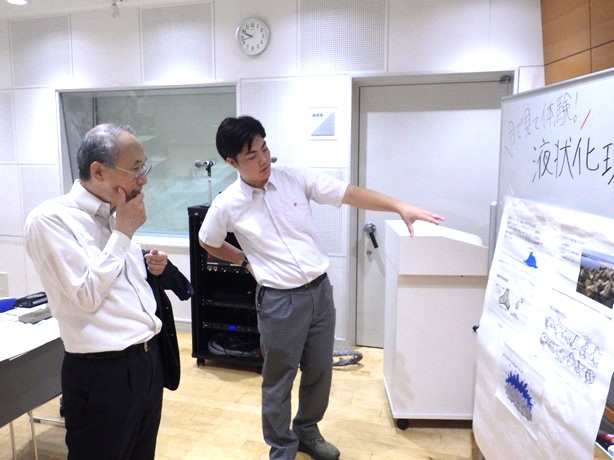

以前生徒が参加したBeLiveというイベントでお世話になりました、前岡山県経済同友会代表幹事の梶谷様も激励に訪れてくださり、このワークショップの趣旨を熱心に聞いてくださいました(その後、ワークショップも体験してくださいました。)

事前申し込みされた方以外に、岡山大学の学生さんも興味をもって参加してくれました。生徒に対して、「とてもユニークなワークショップなので、12月に岡山大学で行われるイベントにも参加していただけないか。」とうれしい打診がありました。生徒は快諾したようです。

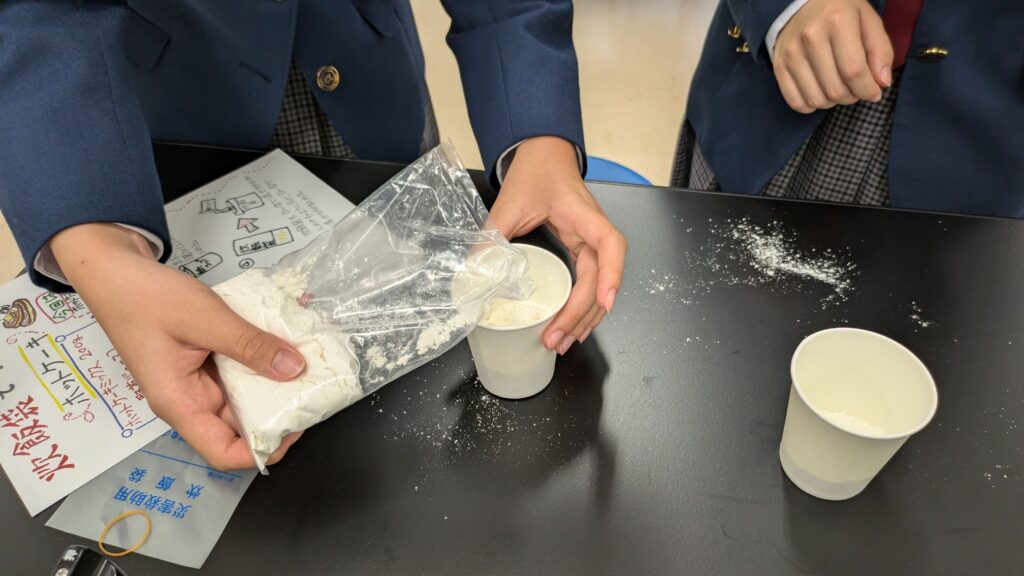

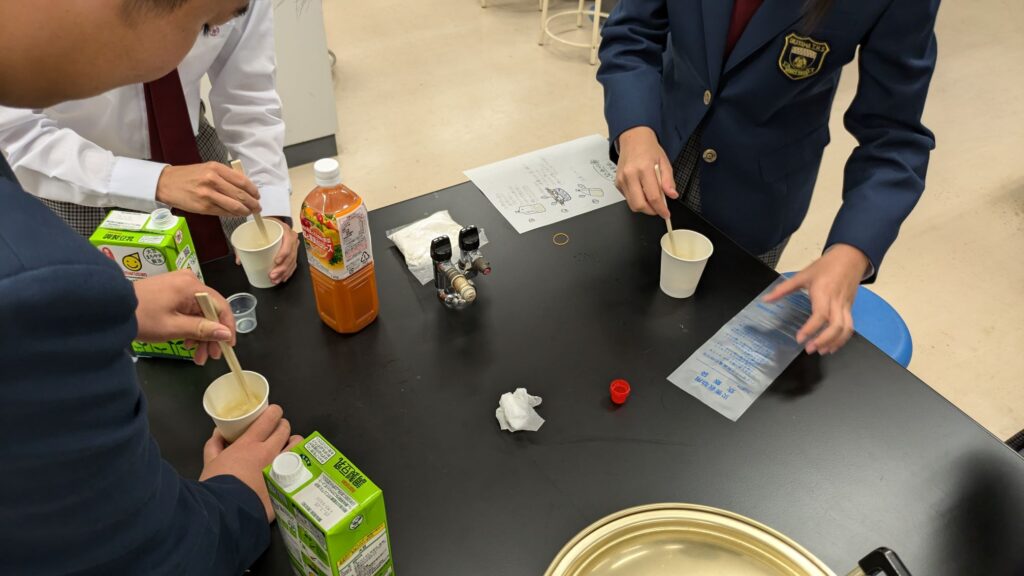

今回のワークショップには、小学生をはじめ大学生や大人の方も参加してくれました。「すごい!ふしぎ。」と素直な反応の小学生や、「消波ブロックは何年くらい耐久性があるんですか?」とワークショップをきっかけに疑問を持ち、質問してくれた大人の方もいらっしゃいました。

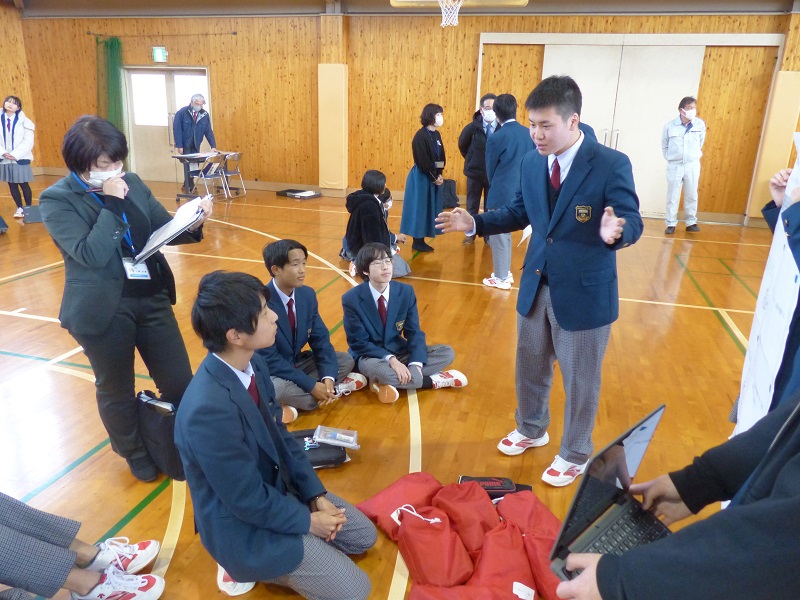

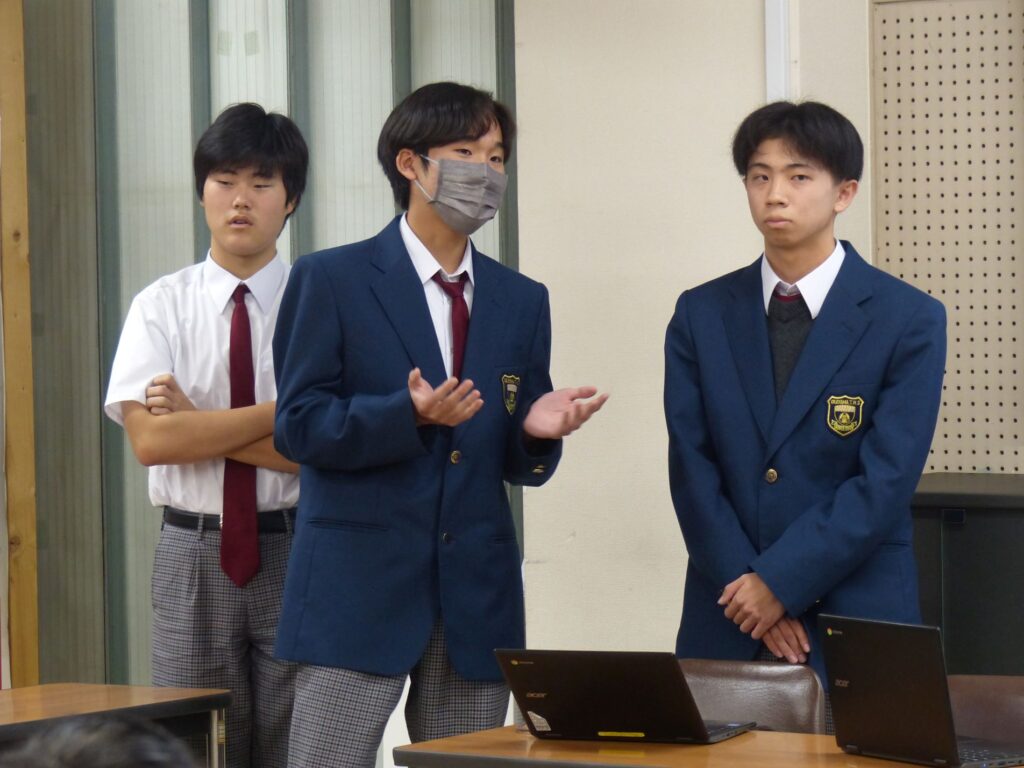

生徒は準備もですが、椅子に座った方へ視点をそろえて説明したり、一緒に実験したり、少し先のことを想像して準備したりと、自ら考えて行動できている様子でした。

今回のような校外のイベントへの参加は、2年生の時の総合的な探究の時間で学んだ(インプットした)「課題発見解決型学習法(PBL)」を用いた学びを実践することのできる、アウトプットの場と位置付けられると考えます。このように連続した探究的な学びの場を提供することは、生徒にとってさまざまな非認知能力を身につけることができる、とても有効な手段だといえます。

生徒には、次のワークショップの実施や発表に向けて、これからも積極的に取り組んでいってほしいと期待しています。

ちなみにこの後有志の生徒3名が、交流会へ参加します。高校生の参加は、主催者にとって大変喜ばしいこととのことでした。わぉ、さっそく積極的!!