令和4年12月20日(火)、岡工STEAMラボで取組んでいる「令和6年度岡山植樹祭に向けたカウントダウンボード製作企画案プレゼン」まで1週間を切りました。今日はプレゼン練習と手直しをしています。

以下その様子です。(プレゼン前のため、画像の一部を加工しています)

いよいよ来週の月曜日に、岡山県庁においてプレゼンします。科・学年をこえて集まったSTEAMラボのみんなのプレゼンは、どの班もそれぞれの特徴が出ていて、ユニークなプレゼンへと仕上がっていました。

26日、頑張ってね!

令和4年12月20日(火)、岡工STEAMラボで取組んでいる「令和6年度岡山植樹祭に向けたカウントダウンボード製作企画案プレゼン」まで1週間を切りました。今日はプレゼン練習と手直しをしています。

以下その様子です。(プレゼン前のため、画像の一部を加工しています)

いよいよ来週の月曜日に、岡山県庁においてプレゼンします。科・学年をこえて集まったSTEAMラボのみんなのプレゼンは、どの班もそれぞれの特徴が出ていて、ユニークなプレゼンへと仕上がっていました。

26日、頑張ってね!

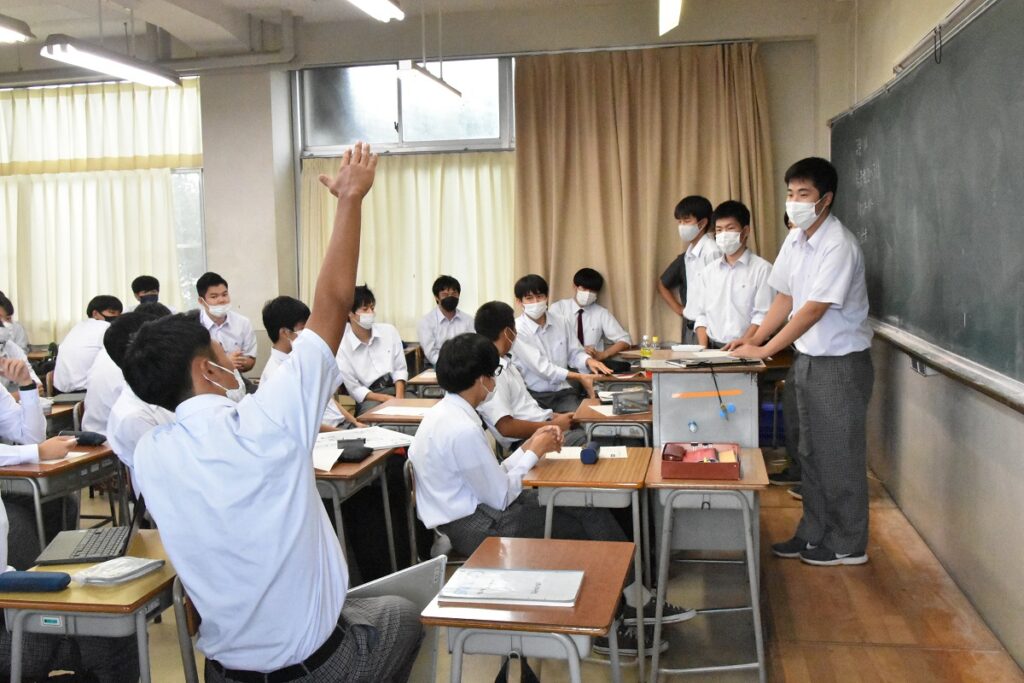

12月14日(水)2年生を対象に第2回主権者教育講演会を実施しました。「税金を通して、よりよい地域社会を実現していく手段や方法を考える」をテーマに岡山西税務署、中国税理士会岡山西支部、岡山市選挙管理委員会の方々に協力していただき、生徒と一緒に税金について考えました。

まずは税理士の方より、所得税と消費税の集め方の違い、租税公平主義の視点から消費税の是非などについて講演をしていただきました。その後、講演内容を踏まえて、「これからの日本は消費税を上げるべきか、下げるべきか」についてディベートをおこないました。ディべートを通して、「メリット・デメリットがそれぞれあるから現状維持しかない?」「少子高齢化対策としては消費税をアップするのがいいが、個人的には嫌だなと思う」などよく考えていました。対話を通して意見を形成していくことも主権者教育の大切な部分となっていると伝えました。

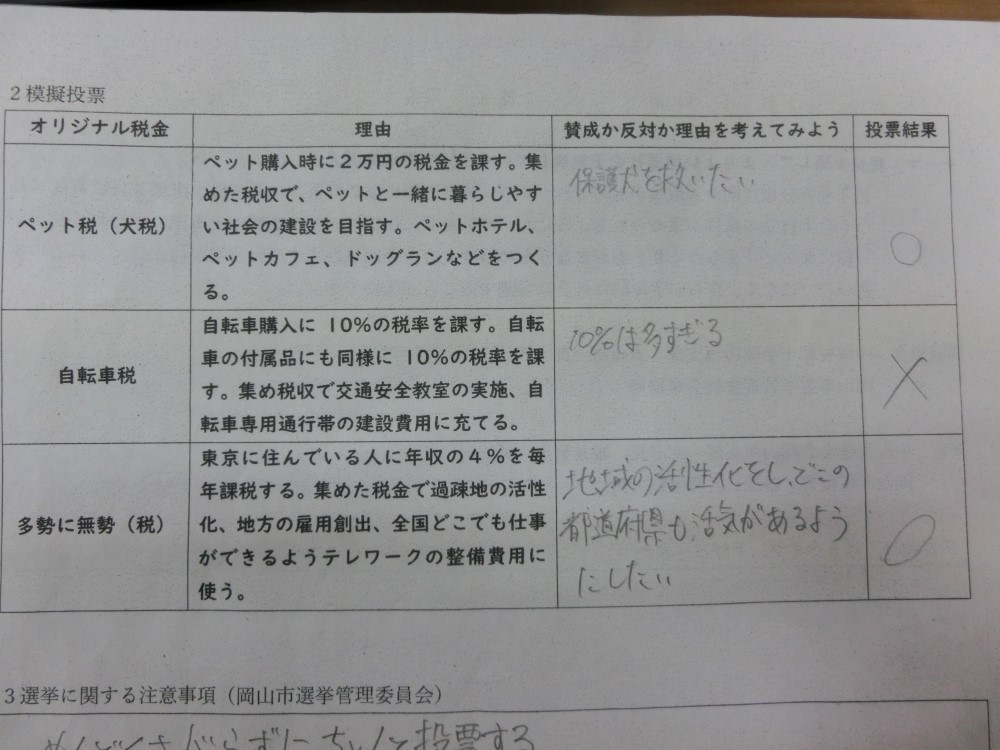

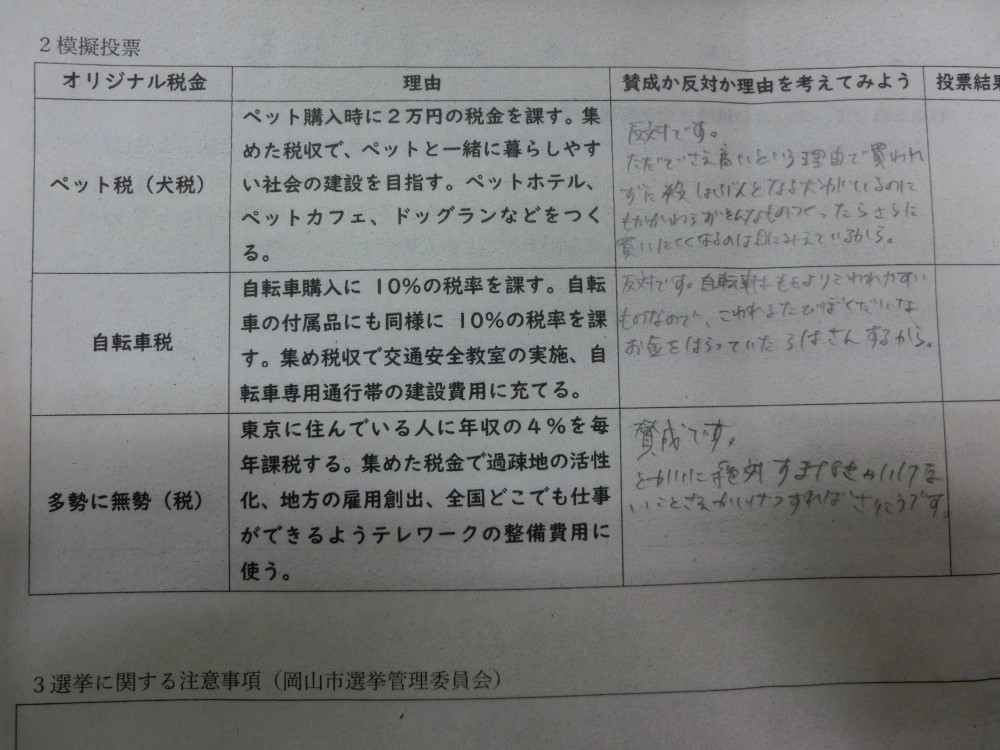

次に生徒が考えた「オリジナル税金」の演説をおこないました。「ペット購入時に2万円の税金を課す。集めた税収で、ペットと一緒に暮らしやすい社会の建設を目指す。ペットホテル、ペットカフェ、ドッグランなどをつくる。」「自転車購入に10%の税率を課す。自転車の付属品にも同様に10%の税率を課す。集めた税収で交通安全教室の実施、自転車専用通行帯の建設費用に充てる」「東京などの大都市に住んでいる人に年収の4%を毎年課税する。集めた税金で過疎地の活性化、地方の雇用創出、全国どこでも仕事ができるようテレワークの整備費用に使う。その名も多勢に無勢(税)」と3つのオリジナル税金を自作のスライド資料とともに演説し、演説後にはパソコンで電子投票をおこないました。

結果は、ペット税が賛成68%・反対32%、自転車税が賛成42%・反対58%、多勢に無勢(税)が賛成68%・反対32%という結果になりました生徒の感想では「自分も犬を飼っていて困ることがあり共感したので賛成」「犬1匹に2万円の課税で税収は見込めないので反対」「自転車専用通行帯は必要なので賛成」「自転車税を徴収するのはいいが、使い道には反対」「地方が活性化すると日本全体も発展するから賛成」「東京に住んでいる人で生活が苦しい人もたくさんいるから反対」など生徒はそれぞれの税金に多くの賛否を考えていました。このようにみんなで意見を出し合い、対話を通してよりよい社会を実現していくことが大切であると伝えました。

11月30日(水)3年生人権教育LHRは「職場でのハラスメントに対処するためには、どのような考え方や方法があるのだろうか。」をテーマに、岡山社会保険労務士会の押野りか氏による講演会が実施されました。卒業後に安心して社会へ出て行けるように、労働と社会保険の専門家である社会保険労務士の方より「労働に対する考え方」、社会人として知っておくべき「労働関係の法律」や「社会保険制度の仕組み」などについて考え、特に「職場でのハラスメント」についてどのような対処方法があるのか考えました。

まずは「遅刻してきた人を怒るのはハラスメントなのか?」「仕事が終わってないから残業させるのはハラスメントなのか?」「懇親会に全員参加させるのはハラスメントなのか?」などクイズ形式で考えました。

次の講演を通して、ハラスメントの種類(パワハラ・セクハラ・マタハラ)やハラスメントが起きやすい職場の特徴などを勉強しました。

ハラスメントはどこでも起きやすく、誰もが加害者・被害者になることがあります。講演後には「自分がハラスメントの被害にあったら、どのように対応するのがいいだろうか。」「職場でのハラスメントをなくすために、自分には何ができるだろうか。」を考えました。

生徒たちは、「職場でのコミュニケーションを多くするために自分から話しに行ったり、分からないことなどを上司などにすぐに聞いて対処したりして、自分から職場の雰囲気を良くする。」「自分だけで問題を抱えないように相談する。」など多くの意見を考えていました。

令和4年11月9日(水)本日の総合的な探究の時間は、久しぶりのOCPです。今日までに中間発表を行ない、自分たちのアイデアに対してクラスの人からアドバイスをもらいました。そしてアイデアコンテスト応募用紙を書き上げました。

今回はそれを動画で発表するための材料づくりを行なっています。応募用紙を撮影したり、発表用に書き直してみたり、Chromebook等の端末を駆使して書いてみたり…。様々な活動が見られました。

以下、中間発表等の様子です。

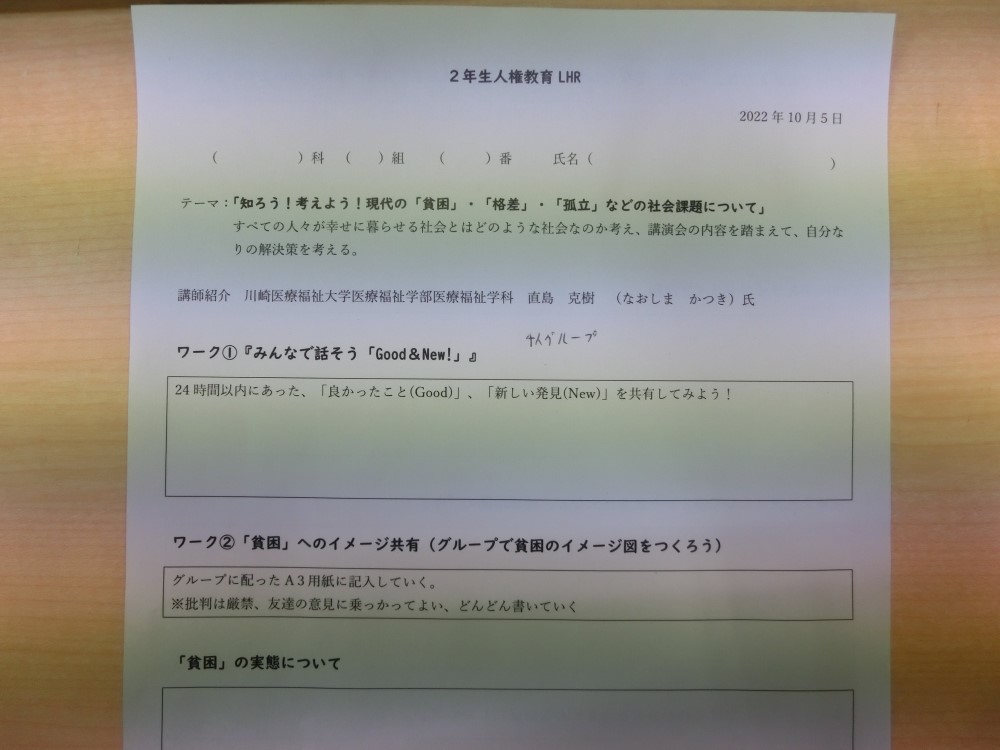

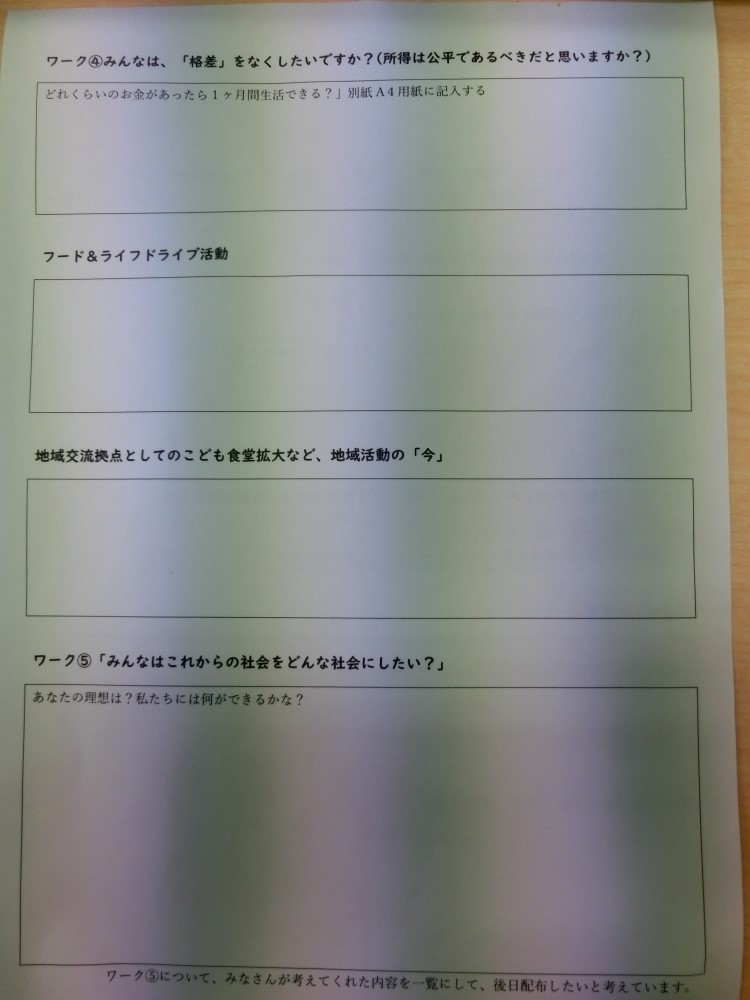

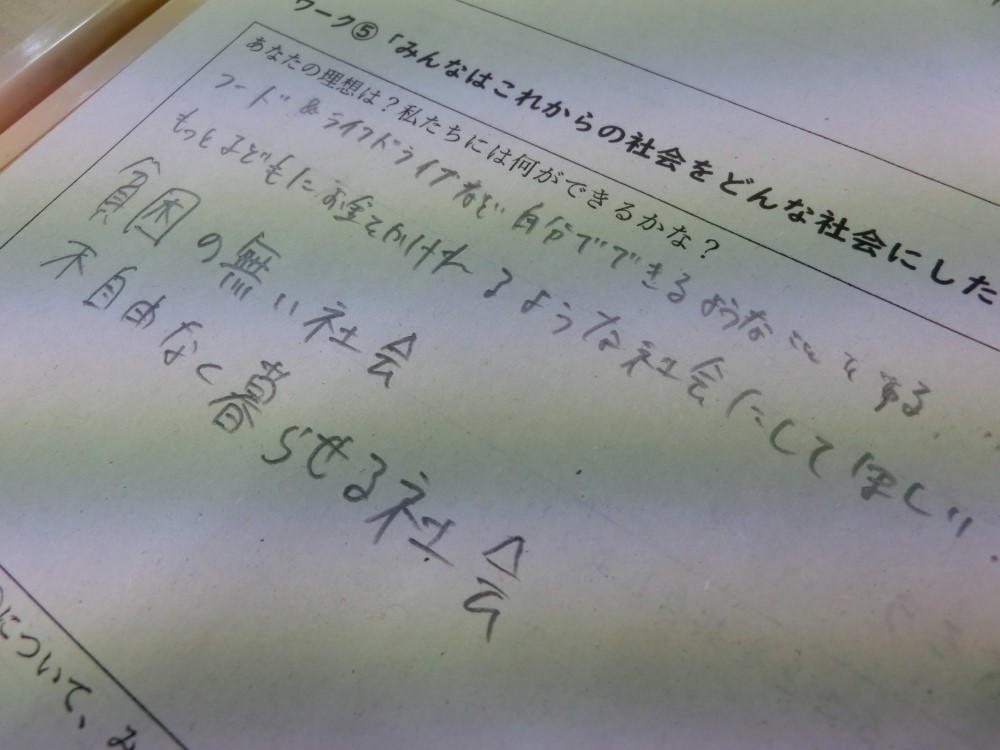

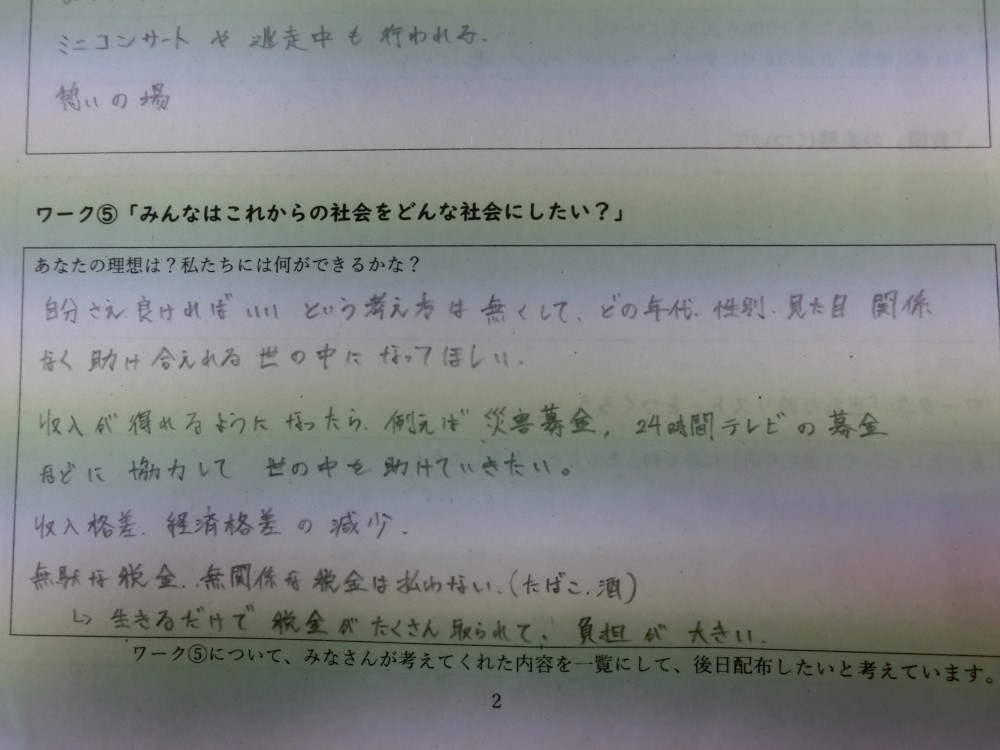

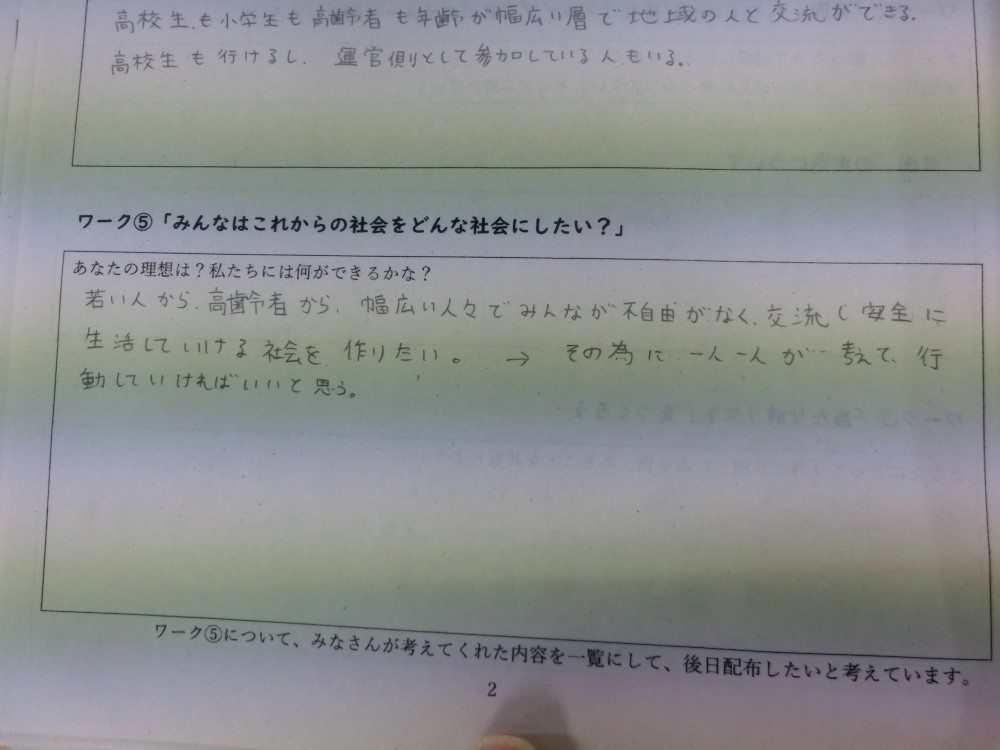

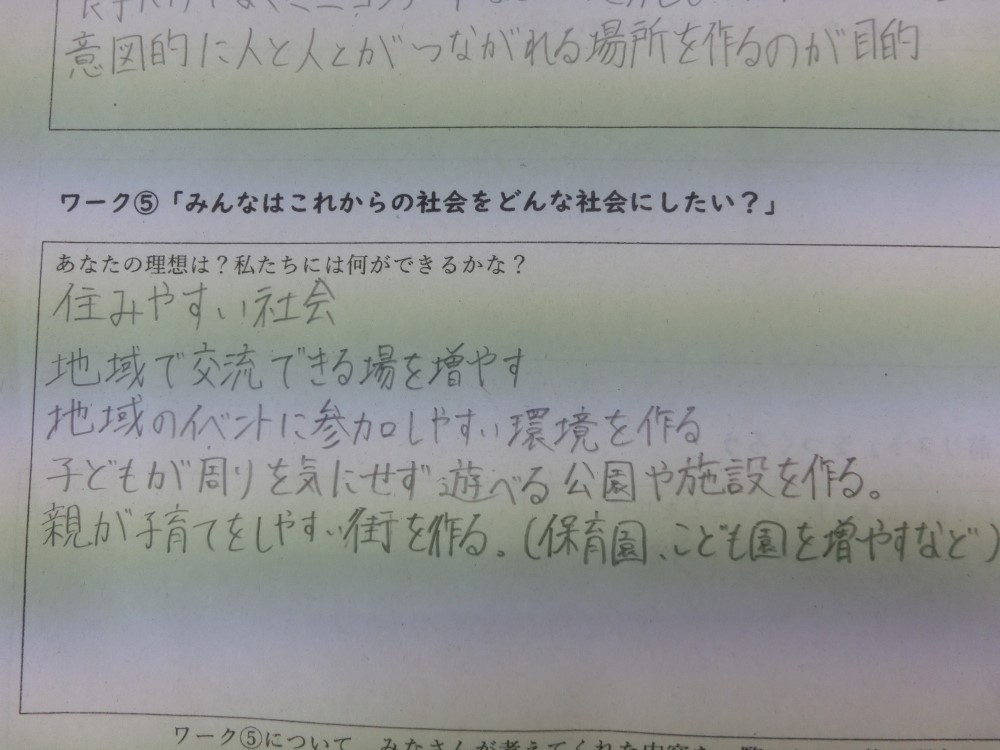

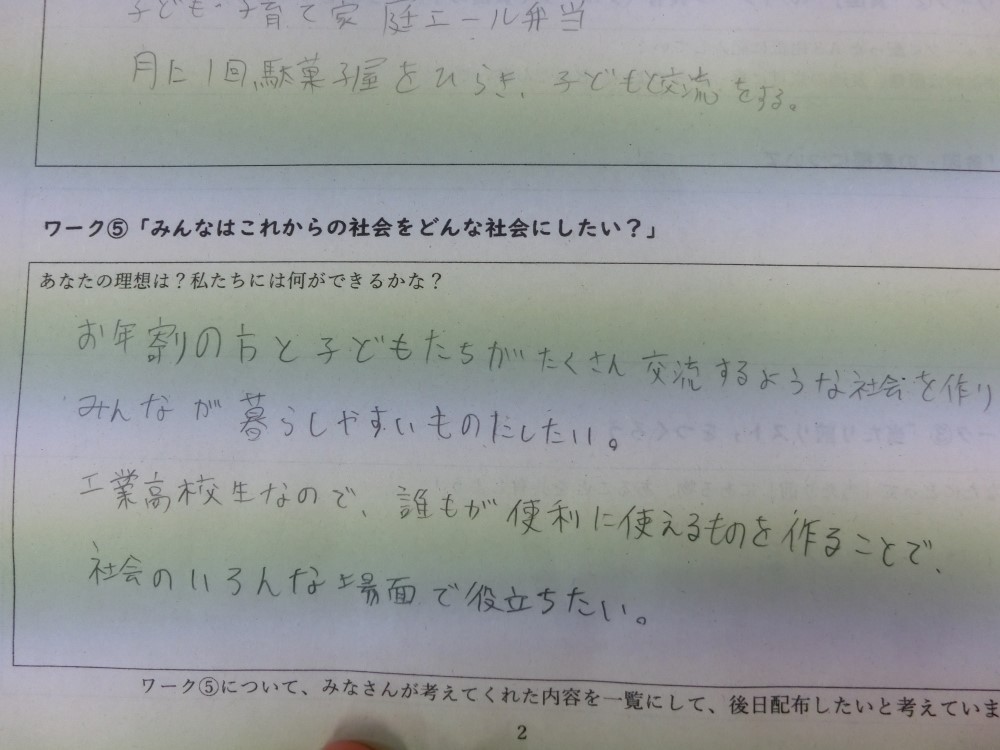

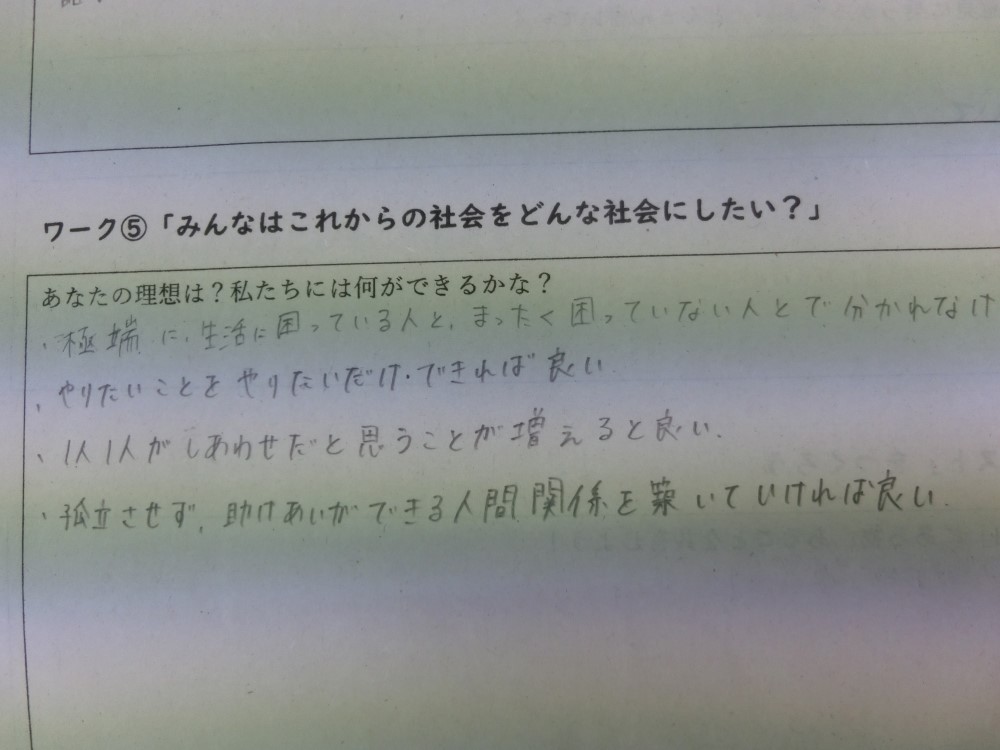

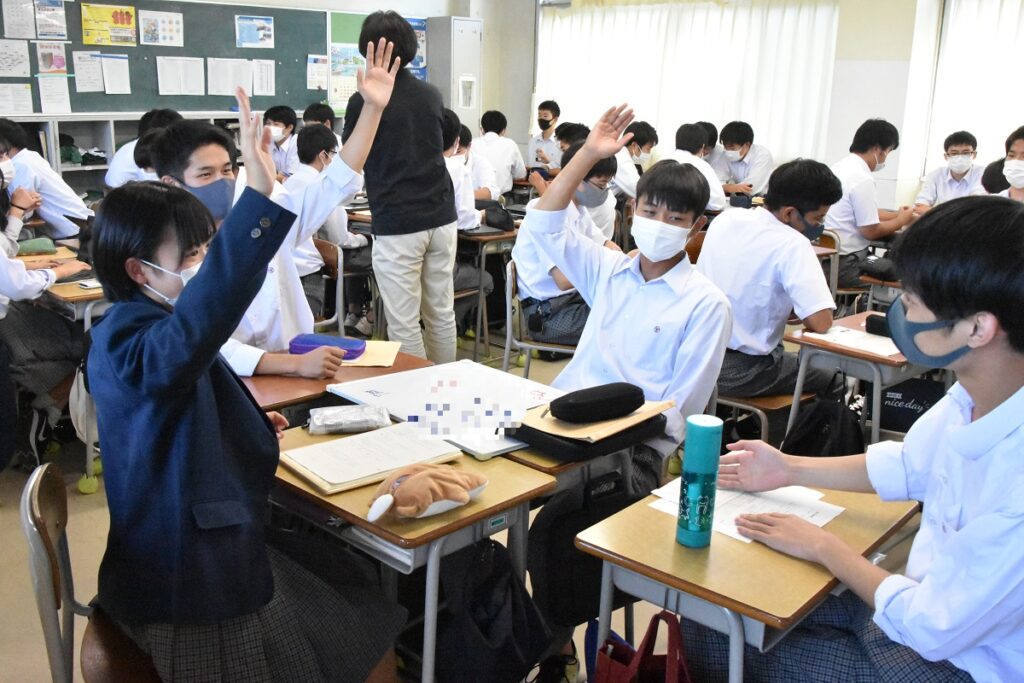

10月5日(水)に「知ろう!考えよう!現代の「貧困」・「格差」・「孤立」などの社会課題について」という演題で、川崎医療福祉大学の直島克樹先生が授業をおこなって下さいました。

すべての人が幸せに暮らせる社会とはどのような社会なのかを考え、自分なりの解決策を見出そうというテーマで、生徒は個人やグループで多くのことを考えていました。

講演内容としては、「貧困問題は現在の日本にもある現代社会の大きな課題。日本の貧困は相対的貧困が多く、着ている服はみんなと同じであったり、スマホを持っていたりするけど、今日は一回しか食べてないという子供がいる。」「福祉では人と人とのつながりがテーマとなっている。貧困で苦しんでいる人は人とのつながりが希薄。人と人とがつながることで解決策が見いだせる。」「子ども食堂は、すべての人が利用していい場所。子供たちと大人のつながりは、ご飯が食べられるというだけでなく、大人とつながることで学びの場にもなる。」「賞味期限が近い食品や形の悪い廃棄する野菜を使ったカフェがある。そこでは、障がい者の方を雇用し、子ども食堂のように誰もが利用していい場所にしている。みなさんの考え方次第で、たくさんの人と人とがつながりをもった空間を作っていってほしい。」など、孤立を防ぐことが貧困問題や格差問題の解決策であると学びました。

講演後には講演内容を踏まえて、どのような社会にしていきたいか、自分には何ができるのかを考えました。「誰もが働きやすい環境がある社会を作っていくべきだと思った。」「貧困問題に対して、自分にできることは募金ぐらいと思っていたけど、人と人とがつながることに関しては、自分にもできることがあると思った。」「高齢者が孤立しないような地域での取組、子育てがしやすい地域の取組が大切だと思った。」など、人とのつながりを意識した内容を考えてくれた生徒が多くいました。

人権教育をおこなう目的とは、「すべての人が幸せに暮らせる社会を作ること」だと思います。そして、国や自治体がしてくれると思うのではく、自分は何ができるのかを考えることも人権教育の大きなテーマだと生徒に伝えました。

令和4年9月21日(水)2年生の5時間目の授業は「総合的な探究の時間」で様々な学びを

実施しています。そのプログラムの一環に「OCP(Okako Creative Project)演習」があ

ります。このプログラムは4人1組で活動し、様々な課題をそのチームで解決していく中

で、見つける力や考える力を養います。そして3年生のOCP実践(課題研究のショップの

一つ)で活かしていく、連続した学習となっています。

そんなOCP演習2学期の課題は、「企業のアイデアコンテストに応募しよう」というこ

とで、1学期にSDGs講習会で学んだ手法を用いて、先週からアイデア出しを行なってい

ます。

以下その様子です。

今週は、先週以上に盛り上がった話し合いになっていました。「アイデア1×アイデア2=新たな価値を持つアイデア」を文字や絵を使ってホワイトボードに書き出しています。

「このアイデア説明して!」って生徒に聞くと、「これは・・・」と笑顔たっぷりに答えてくれます。確かにユニークなアイデアが目白押しでした。

今回の取組む姿で嬉しかったことは、

・「先生、班で1つのアイデアでないといけませんか?2つ考えていて・・・。」

⇒OKです!ぜひ2つ出しましょう。

・「あと10分で時間来るで!」

⇒時間を管理するタイムキーパーをやっている生徒がいました。班の中で司会や書記はわかりやすい役割ですが、タイムキーパーに気付いた○君、すばらしい!

・「次回の中間発表ですが、言葉で伝えるだけでなく、絵や文字を使って表現しちゃだめですか?」

⇒OKです。“中間発表の約束として、言葉で表現してください”と伝えた理由は、どの科のどの班も同じレベルで表現しやすい手段として決めました。しかし、「もっと○○したい」ができるのが、このOCPの活動です。ぜひそうしてください!

・そして、担任の先生方の生徒への関わりがとてもうまい!答えを伝えるわけではなく、生徒の考えを引き出すようなファシリテーション。クラスが盛り上がるわけです!

・最後に、オンラインでまとめをやっておしまい・・・のはずでしたが、拍手が起こっているクラスが複数あるではないですか!!驚きました。「楽しかった、満足した、次回も楽しみにしてるよ」という拍手かな?とても嬉しかったです。

来週は中間発表です。体育祭前の忙しい時期ですが、だからこそできるやり方を見つけ、工夫して次週を迎えましょう。

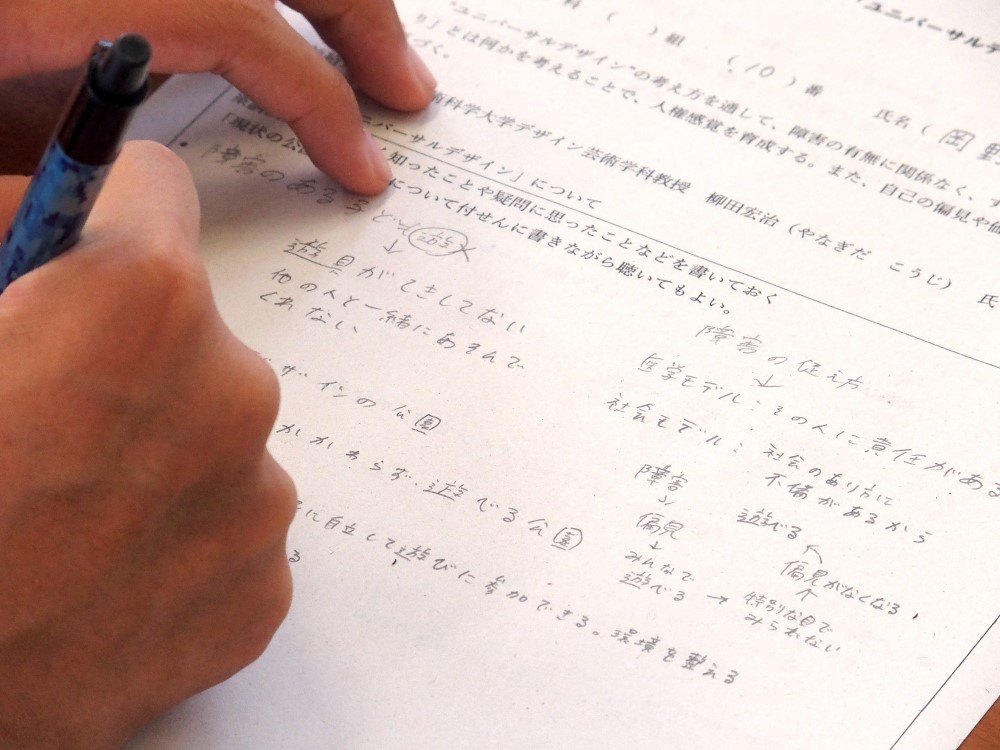

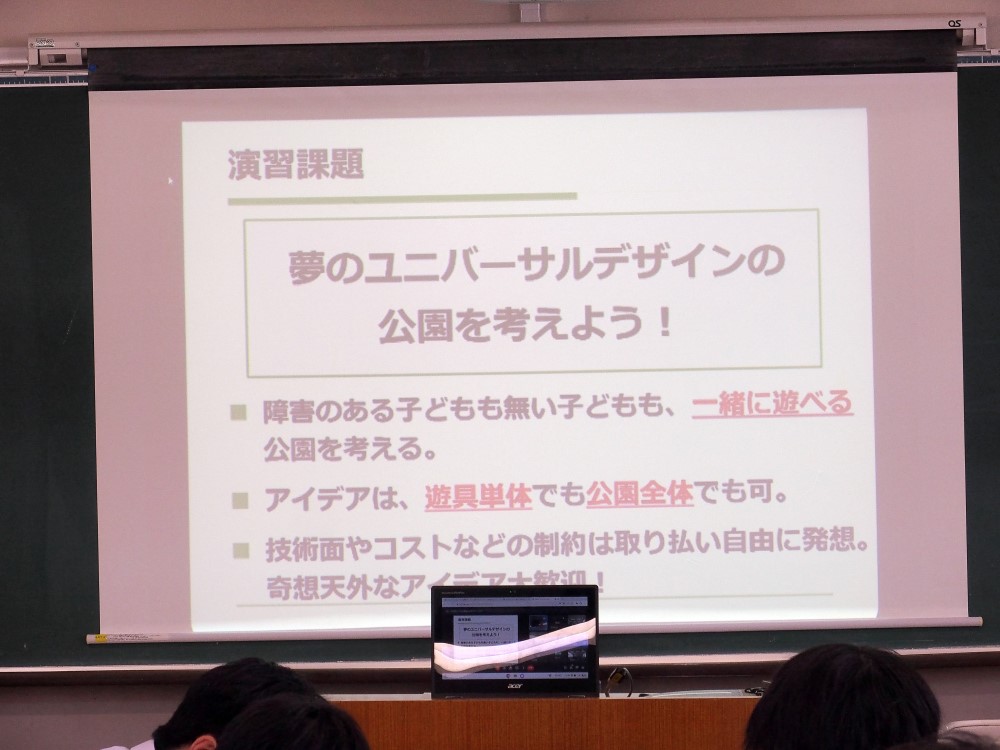

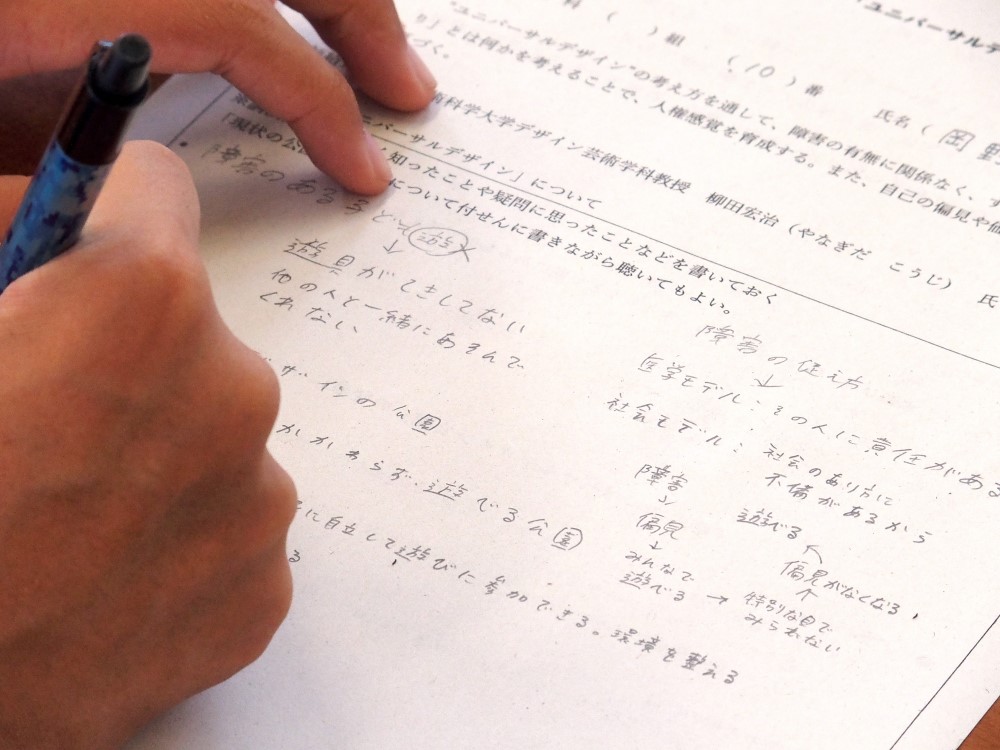

倉敷芸術科学大学の柳田宏治先生による、人権教育講演会をおこないました。今回のテーマは、すべての子ども達が遊ぶことができる「夢のユニバーサルデザイン公園をつくろう」というテーマで講演をおこないました。

「従来の公園では障害をもった子どもは遊ぶことができない。障害をもった子どもも遊具で遊んだり、他の子ども達と一緒に遊んだり、公園の中で安心安全に遊びたいのに、それができないという問題がある。遊ぶことは子どもの権利であり、障害の有無で遊ぶ空間が分かれることは、大きな社会課題である。」と教えていただきました。

では、どうすれば改善されるのか。将来ものづくりに携わる生徒たちは、すべての子どもが遊ぶことができるという視点でグループワークを実施しました。生徒の中には「歩いたら音が出る遊具があれば、視覚障害をもっている子どもでも楽しい」「公園の出入り口に車止めのポールがある公園では、車いすの人は入りにくいかもしれない」「現状の公園は、障害をもっていない子どもに思考が偏っていることに気づいた」など、たくさんの意見を出していました。

講演の最後には、「将来ものづくりをおこなう上で、自分だけが使いやすい製品を作るのではなく、すべての人にとって使いやすい製品を作ってほしい」と生徒達には伝えました。

今後は、各グループが考えた「夢のユニバーサルデザイン公園」について発表し、多くの人の意見を吸収してもらいたいと想っています。

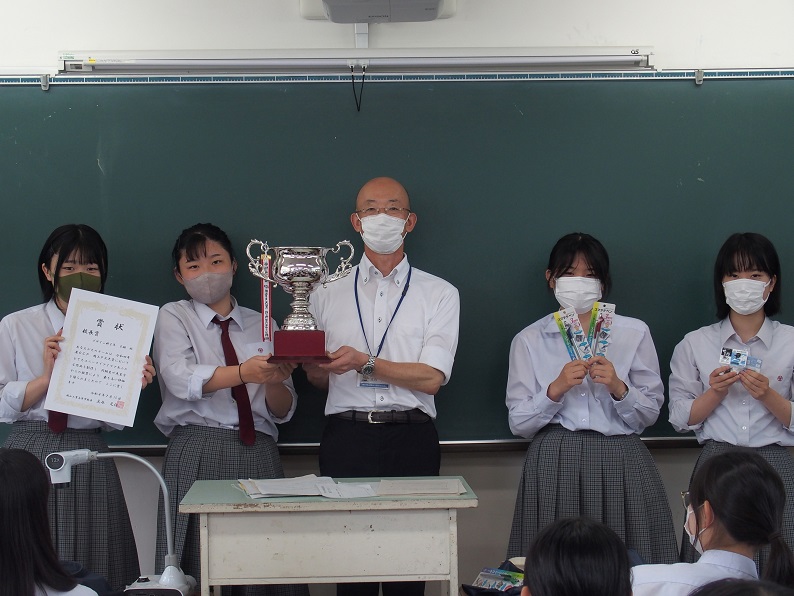

令和4年7月15日(金)、OCP(Okako Creative Project)今年度初の試み「岡工PR大賞」の校長賞、学年主任賞の表彰が各教室でおこなわれました。

評価は6月中にchromebookのFormsを用いて実施し、生徒だけでなく先生方も参加しておこないました。

そして栄えある校長賞を受賞したのはデザイン科2年8班、学年主任賞を受賞したのは情報技術科2年2班のみなさんでした。おめでとうございます。

以下校長賞受賞の様子です。

受賞した生徒からは、「一人じゃなく、みんなでやるから楽しかった。」などなど、まさにOCPの本質を表すかのような言葉が聞けてとても嬉しく、そして頼もしく感じました。

OCPは生徒自らが学びに向かい、チームで課題を解決していく中で、課題解決力・表現力・コミュニケーション力などを養うことができる活動です。

2学期からはチームでとある企業のアイデアコンテストに応募することを課題に、それぞれの班でそのアプローチ方法を考えアイデアをまとめます。その後、そのアイデアをみんなの前で発表し、評価し合います。

2年生で知識や体験を積んで、3年生の課題研究(OCP実践)でその学びを様々な形で表現していく流れとなります。

ワクワク感があふれる生徒の表情がとても印象的な表彰でした。

2年団、2学期もがんばろー!!!!