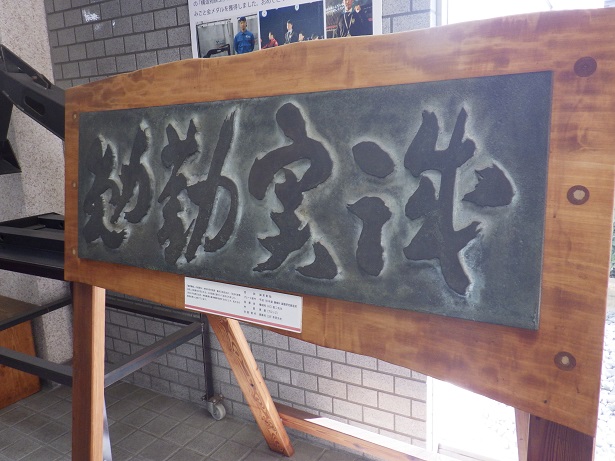

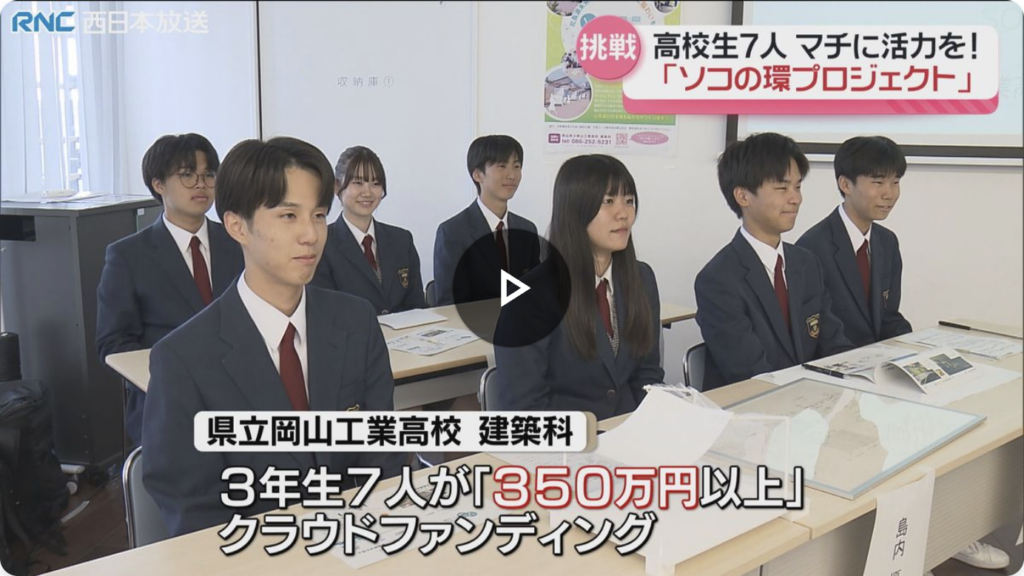

10月27日に、岡工建築科3年生の課題研究で取り組んでいる「ソコの環」プロジェクトについて記者会見を行いました。

工業高校生が企業や地域住民と協働し、北長瀬未来ふれあい総合公園に憩いの場を創出します!そのプロジェクトを実現するために、クラウドファンディングをはじめました。

ぜひ、プロジェクトHPもご覧いただき、工事に必要な費用を皆様の支援の環(わ)でつないでいただきたいです。

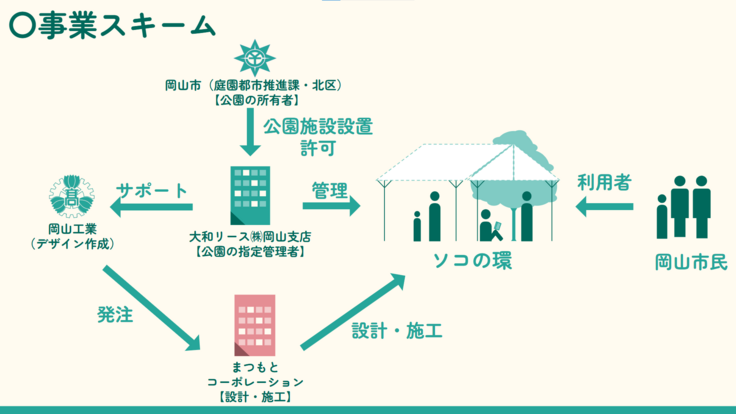

本プロジェクトは、本校の教育プログラム 「OCP(岡工クリエイティブプロジェクト)」の

集大成として、地域社会に実際の価値を届ける挑戦です。

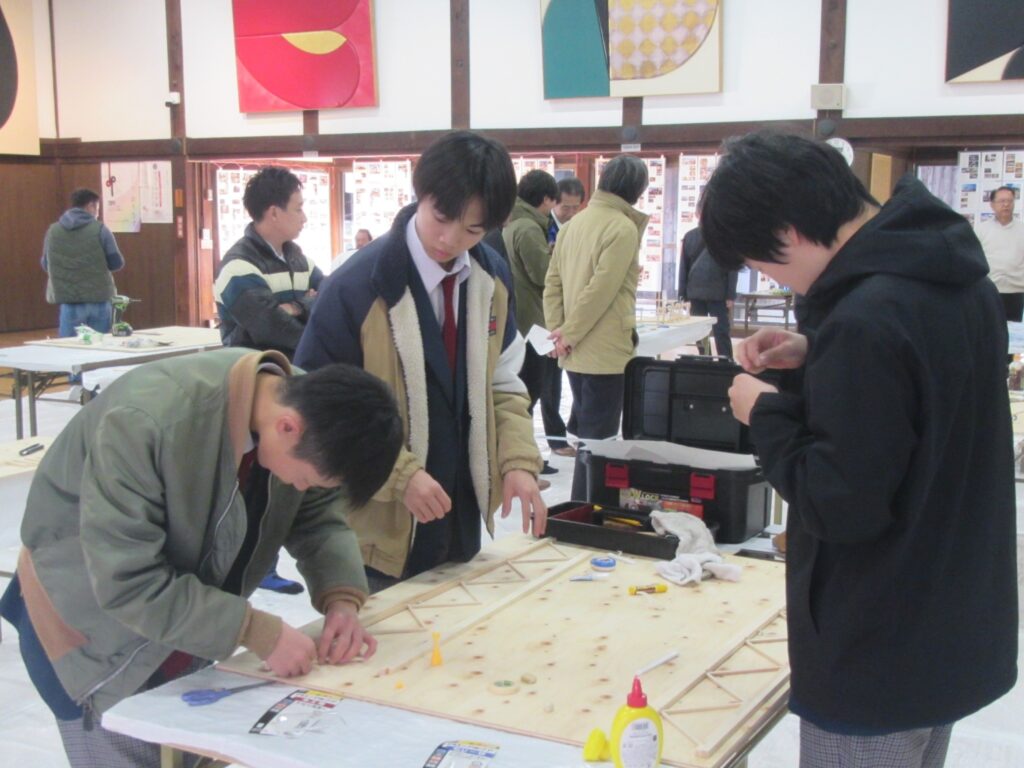

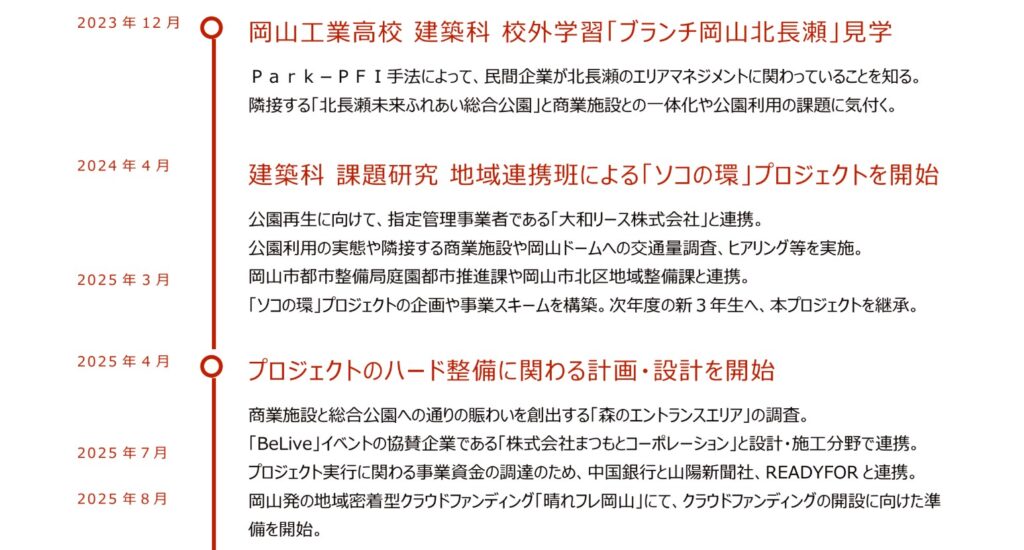

子どもたちは課題の発見から解決までを自ら導き出す力を育み、令和 6 年度には現地調査・アンケート・基本計画を行い、令和 7 年度には実施設計や業者選定など、実現に向けた最終調整を進めてまいりました。

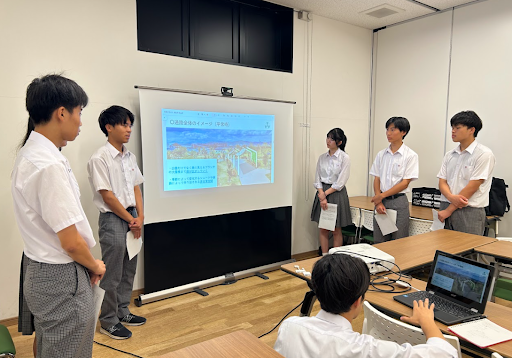

下記の動画は、令和6年度の初代ソコの環チーム4名の生徒による、第5回BeLiveプレゼンテーションイベントに参加した際のものです。

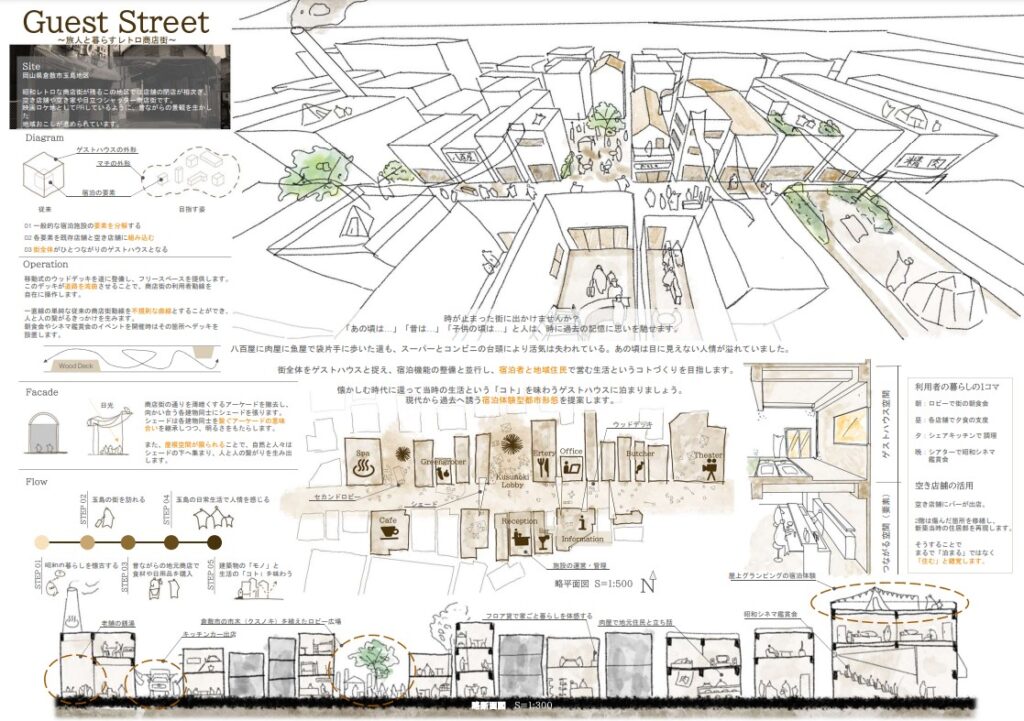

生徒たちは毎年本校で実施している秋季校外学習で訪れた北長瀬エリアの見学を通じて、ブランチ岡山北長瀬(屋外型商業施設)と北長瀬未来ふれあい総合公園とのつながりをより良くし、北長瀬エリアが一体となった賑わいの創出について取り組みたいとの思いでスタートしたプロジェクトです。

昨年度から、クラウドファンディングの内容やソコの環ゲートのデザインをブラッシュアップしながら、持続可能なかたちで協力企業と連携して協働学習を続けています。

この取り組みは、単なる授業の延長ではありません。行政・地域住民・企業の皆さまと

繰り返し対話を重ね、公共施設に工作物を建設するという現実の壁に直面しながらも、諦めずに前進してきた子どもたちの 「本気」が込められています。

ここまでプロジェクトを続けてこれたのは、「BeLive」イベントで関わった行政・企業の方々からのアドバイスや応援があったからです。

「BeLive」は、高校生の持つ柔軟な発想と岡山に根差す、企業・団体の力を掛け合わせたSDGsの取組・発表を通じ、岡山の新しい未来を創造するプロジェクトです。

クラウドファンディングの仕組みや後押しをしてくださった企業の方や協働学習に協力してくださった企業の方との出会いも、「BeLive」に参加したことがきっかけとなりました。

多くの支援・応援を得て、今、彼らの夢をかたちにする最終ステップとして、クラウドファンディングを立ち上げることとなりました。

生徒は、「ソコの環」プロジェクトの実現に向けて、懸命に広報活動も行っています。

10月25日(土)に開催された「工業高校探究フェスinイオンモール岡山」でも、ステージ発表を行いました。

https://www.sanyonews.jp/article/1815932

11月8日(土)に開催される「岡工祭(一般公開)」では、プロジェクトの展示も予定しています。ぜひ御覧ください。

「産官学民金」の多彩な連携・協力のもとに編成された本プロジェクトは、地域の未来

を担う若者たちが自ら社会に貢献する、かけがえのない経験となります。

未来を共創する壮大な地域活性化プロジェクトの実現に向けて、皆さまのご支援が彼

らの成長を後押しし、地域に新たな価値を生み出す力となります。

どうか温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

建築科 課題研究 地域連携班「ソコの環」プロジェクト 担当教員 宮井麻美