令和6年6月19日(水)、2週間ぶりのOCP演習Ⅰ「岡工PR大賞」で最後におこなったのは、「クラス代表動画の視聴と評価、ついに大賞決定!?」と、1学期一緒に探究をおこなったチームの中で、GB(グッドビヘイビア)カードの交換をおこないました。

以下その様子です。

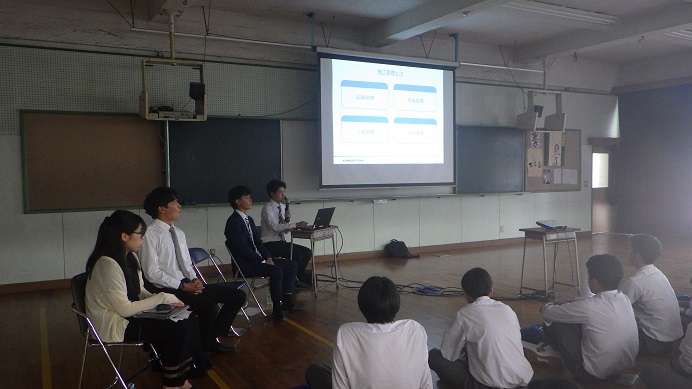

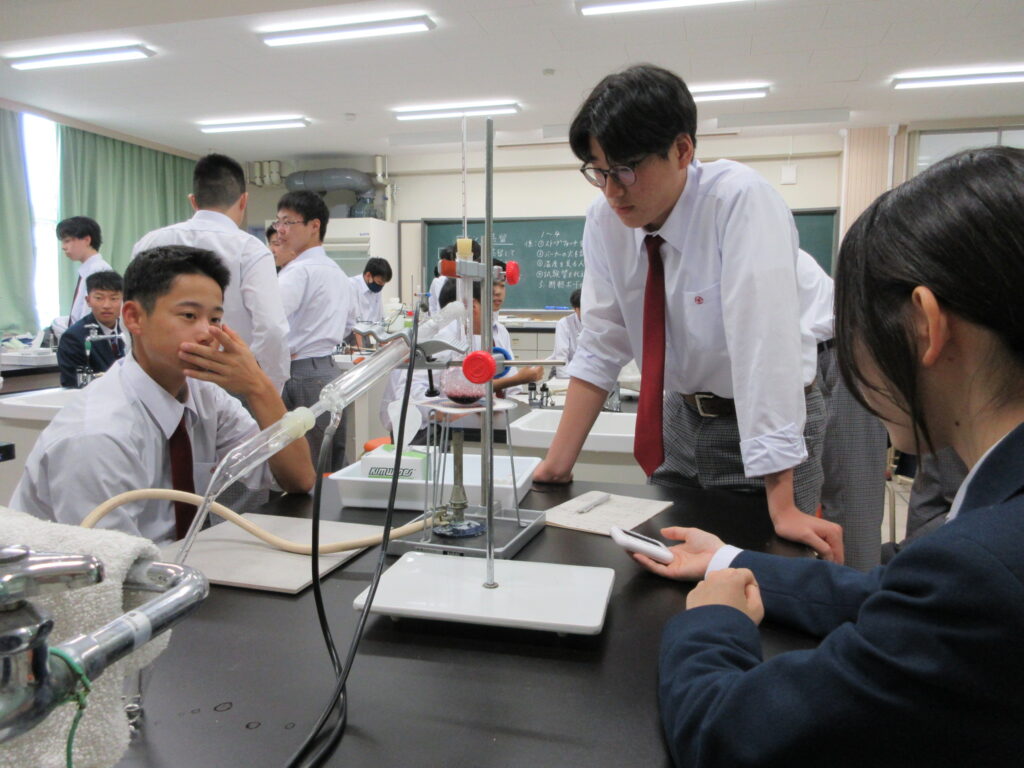

動画を視聴しこの笑顔!各クラスの動画、きっと「楽しい、すごい、いいね!」な動画だったのでしょうね。

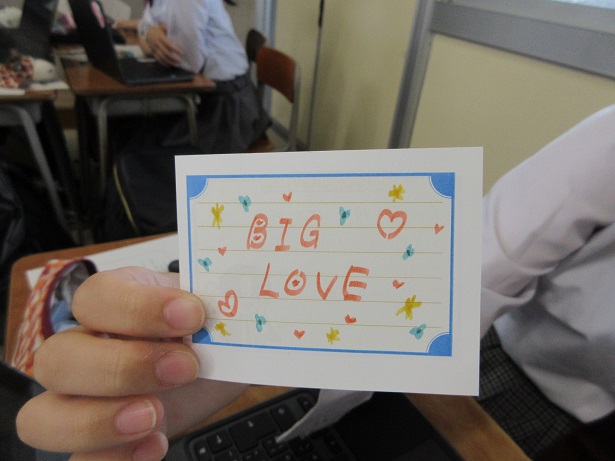

続いて、1学期一緒に探究をおこなったチームの中で、GB(グッドビヘイビア)カードの交換をおこないました。

今回みんなが作ってくれた動画は、岡工主催の学校説明会で上映する予定です。個性あふれる動画の作成ありがとうございました。引き続き先生方にも見てもらって評価をしてもらおうと思います。大賞の決定はもう少し先となります。

今回のプログラム「岡工PR大賞」を通じて、チームビルディングと課題解決型学習法(PBL)を体験することも目的の一つでした。

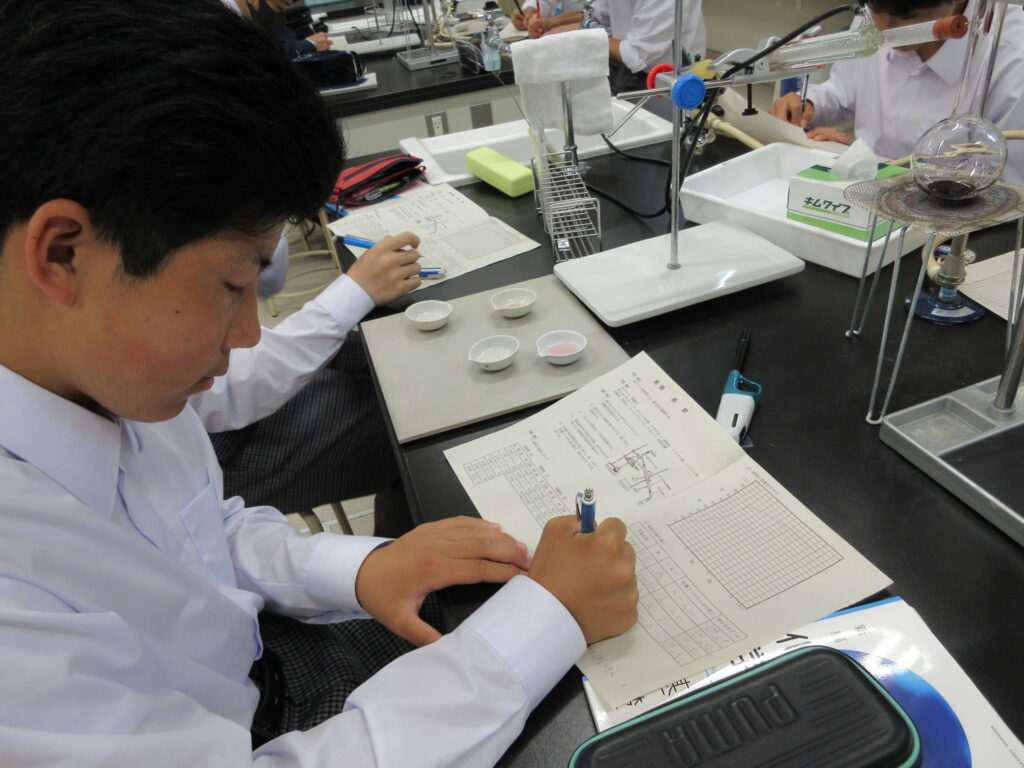

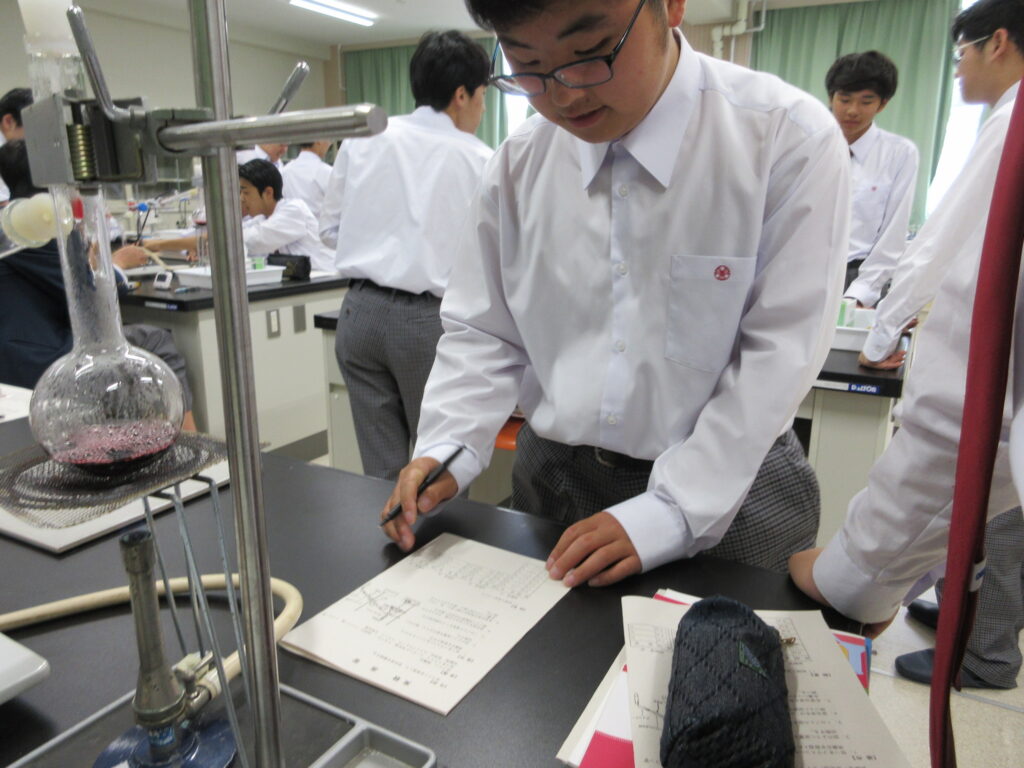

「編集無し、一発撮りの2分間のPR動画を作る」という課題に対して生徒は、

1.課題の設定・・・今回は提供しました(岡工PR大賞)

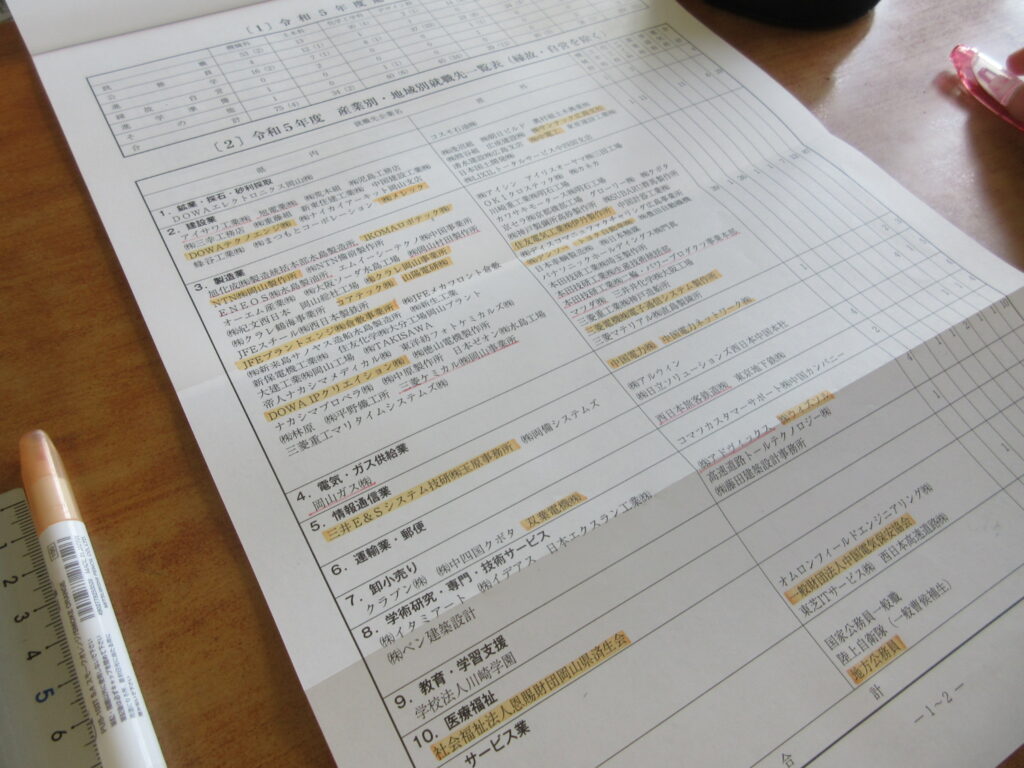

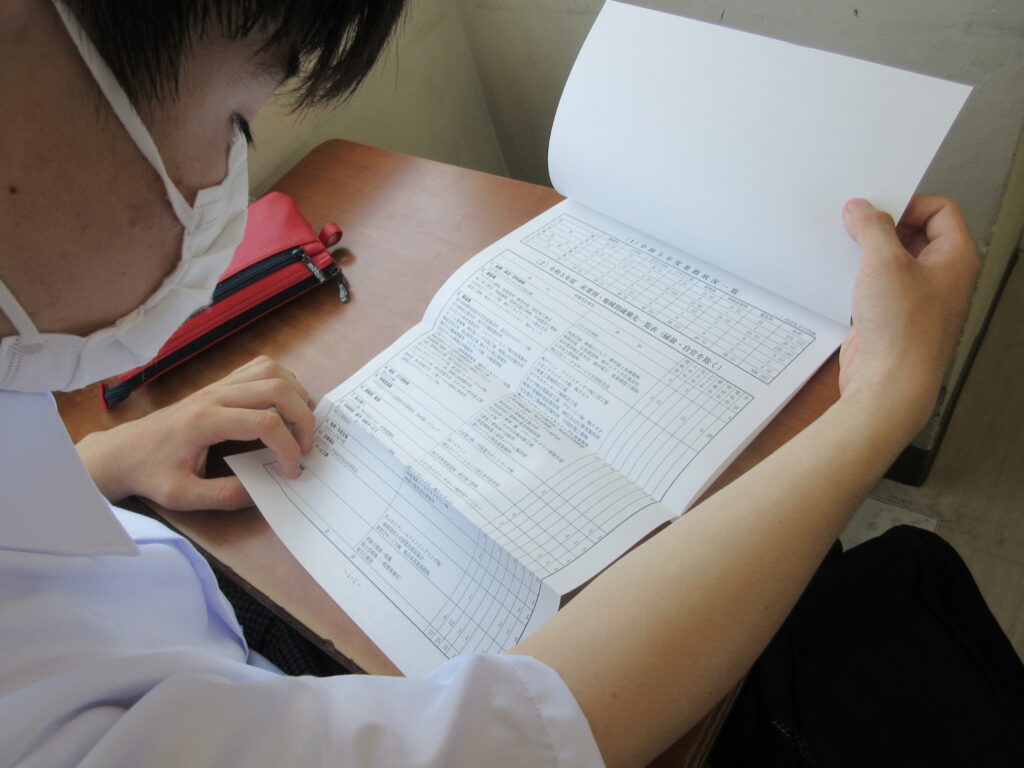

2.情報の収集・・・学校をフィールドワーク、インタビュー、話し合いなど

3.整理・分析・・・何が岡工のかっこいい・素敵・すごいところか精査

4.課題解決に向けた実践

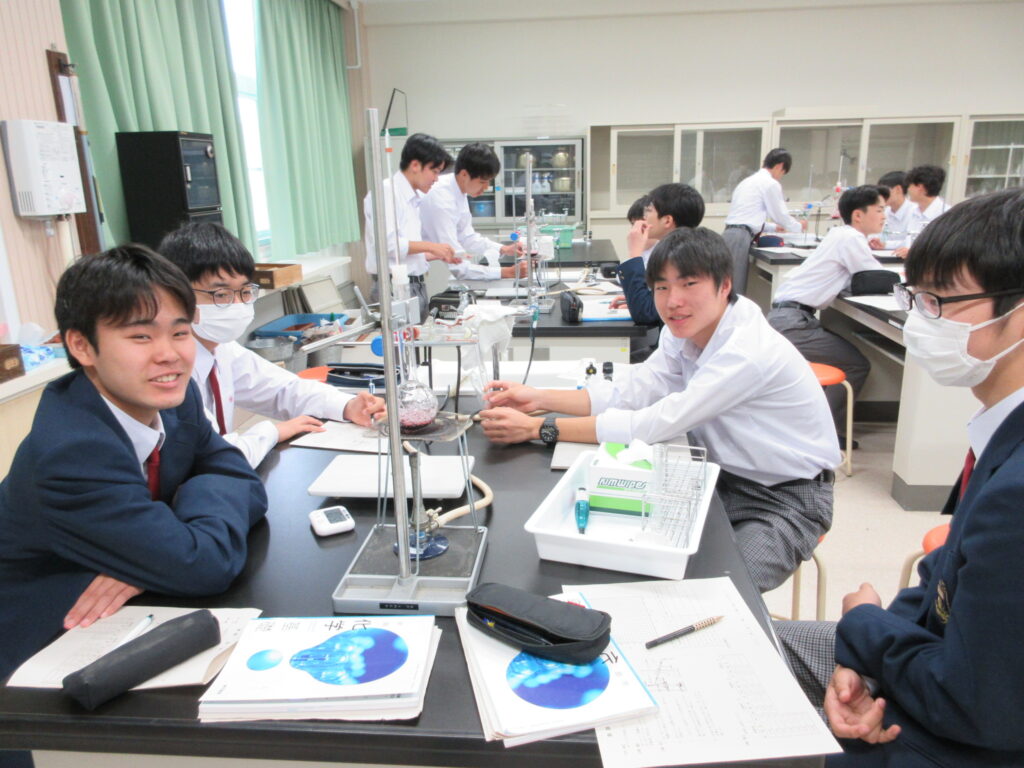

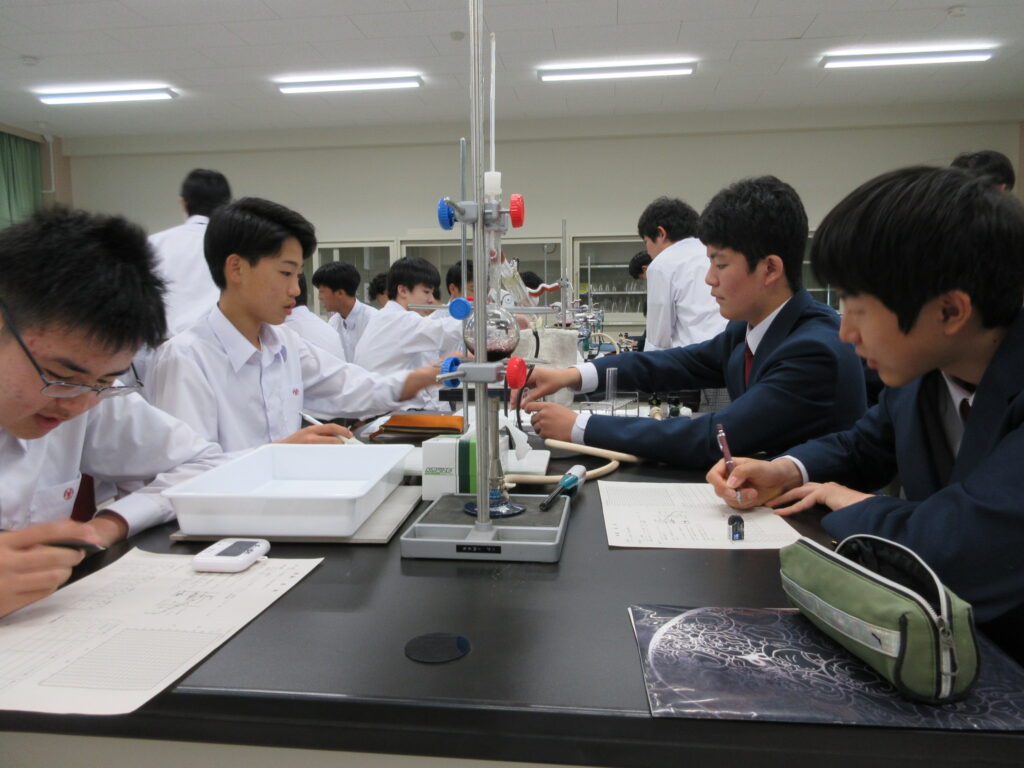

・・・何をPRしたいか(例:専門科の実験の面白さを伝えたい)

いつどこで撮影するか、誰に許可を得るか(実験室、専門科長)

どんな画角で撮るか(動きながら) など

5.まとめ・表現・・・どんな工夫をするか(端末から音楽を流す、大きな声で喋る)

納得できるか(撮っては確認し、また撮る)

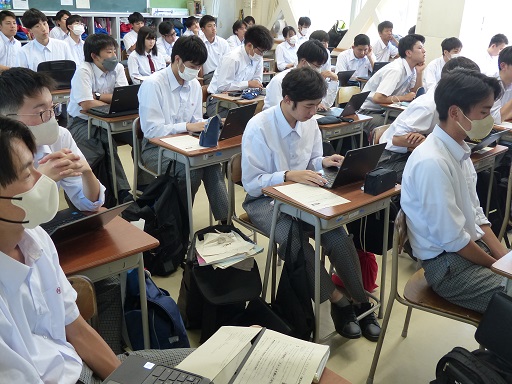

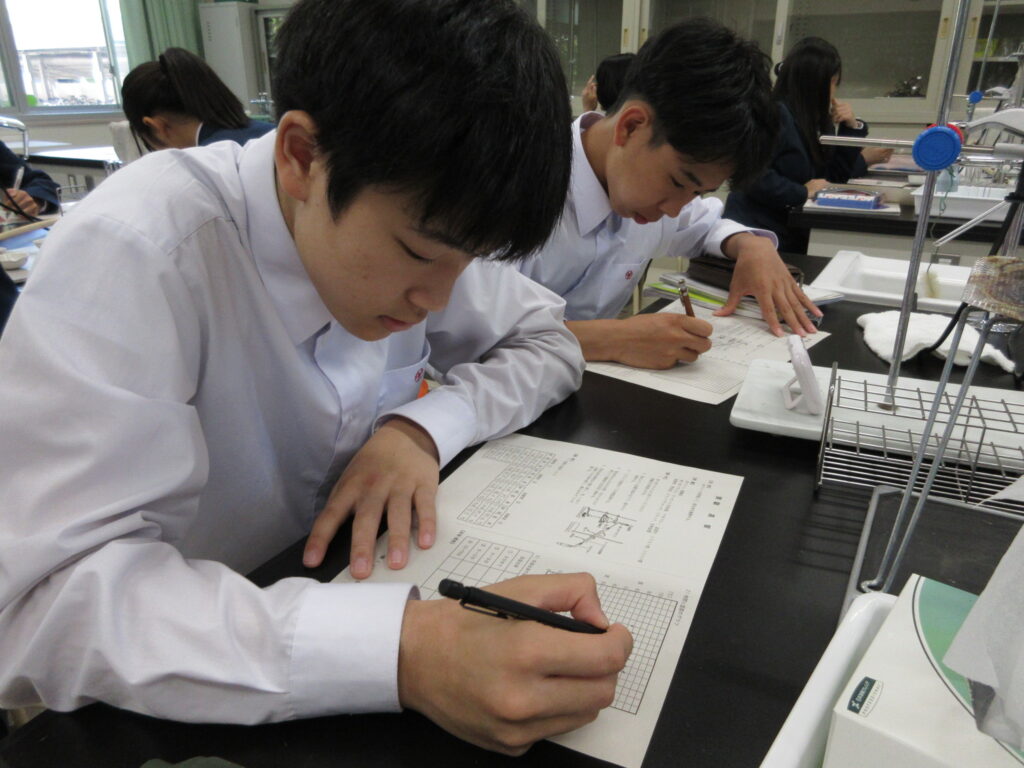

完成動画を視聴し、相互評価と感想を記入する(クロームブックの活用)

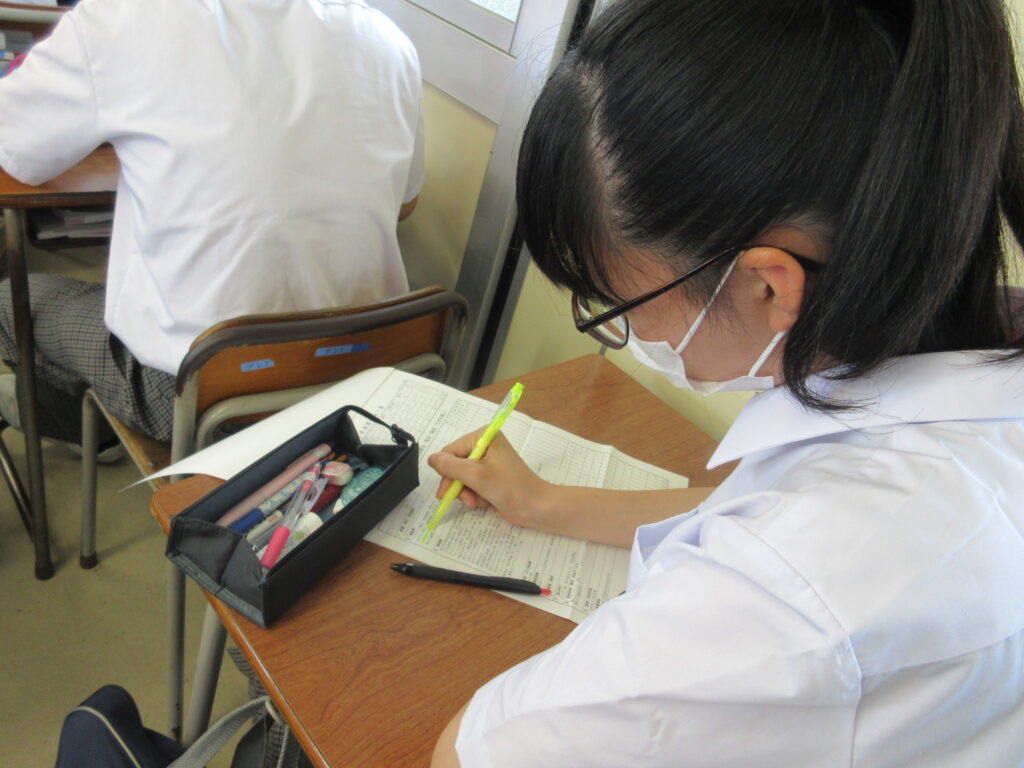

最後に、ワークシート(紙)に今回の活動をとおしての気付き(感想)を書きました。(自分の変容を記録しておくことで、振り返りで役立つ)

このようなプロセスを体験しました。

次回は企業の方に、探究における情報収集とSDGs(仮)についてお話しいただく予定です。

1学期の学びを2学期のプログラムにいかす。そして2年生での学びを3年生の課題研究でいかす。インプットとアウトプットを繰り返しながら、その中でどんな力が身につくかを意識的に学ぶことができるのがこのOCPという連続した学びです。

生徒のこれからのさらなる成長がとても楽しみです。 みなさん、ひとまずお疲れ様でした。