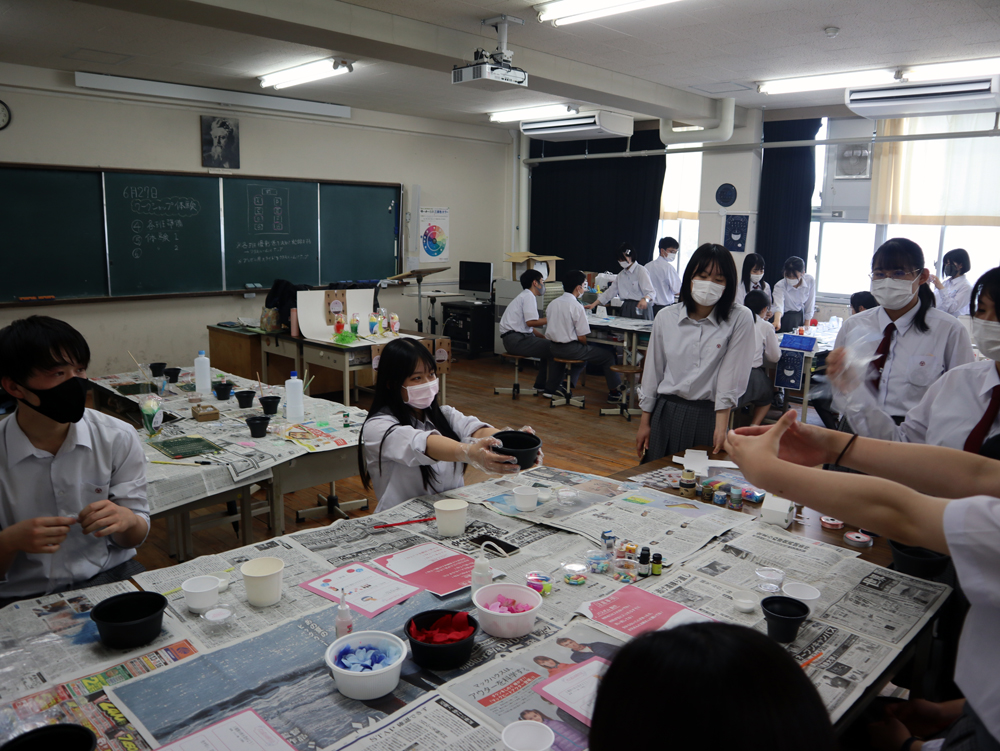

7/12(火)2・3校時、建築科1年生を対象に「在来軸組構法1/3模型の組み立てと大工作業」をテーマとして、社会人講師活用事業を行いました。講師として岡崎工務店より岡﨑氏、藤井氏、田中氏をお迎えし、貴重な体験をさせていただきました。

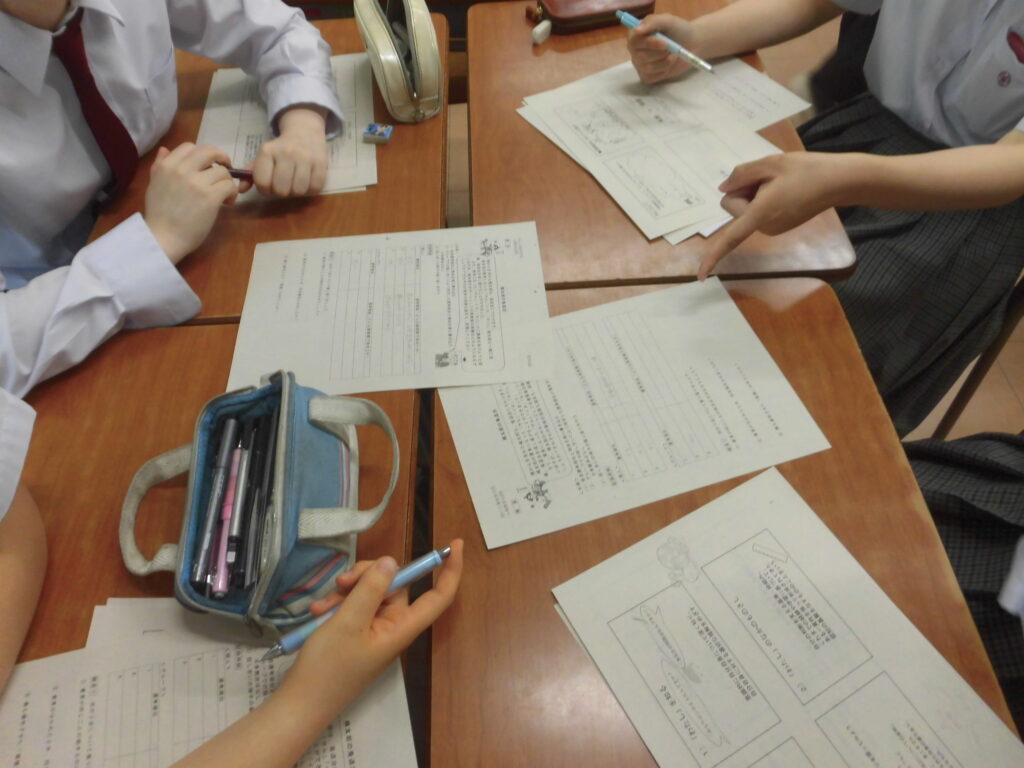

3つのグループに分かれ、①模型の組み立て ②見学 ③大工作業の解説 をローテーションを行いながら実施しました。模型の組み立ては、講師の方の実演を参考にヘルメットをかぶった生徒たちが一から組み立てました。大工作業の解説では、木造建築物の壁内部の構造や部材名称など教科書だけでしか学習できなかった内容などについて、実物に触れながら解説をしていただきました。入学してわずか3ヶ月ですが、更に建築に興味関心を持って学習を進めてほしいです。