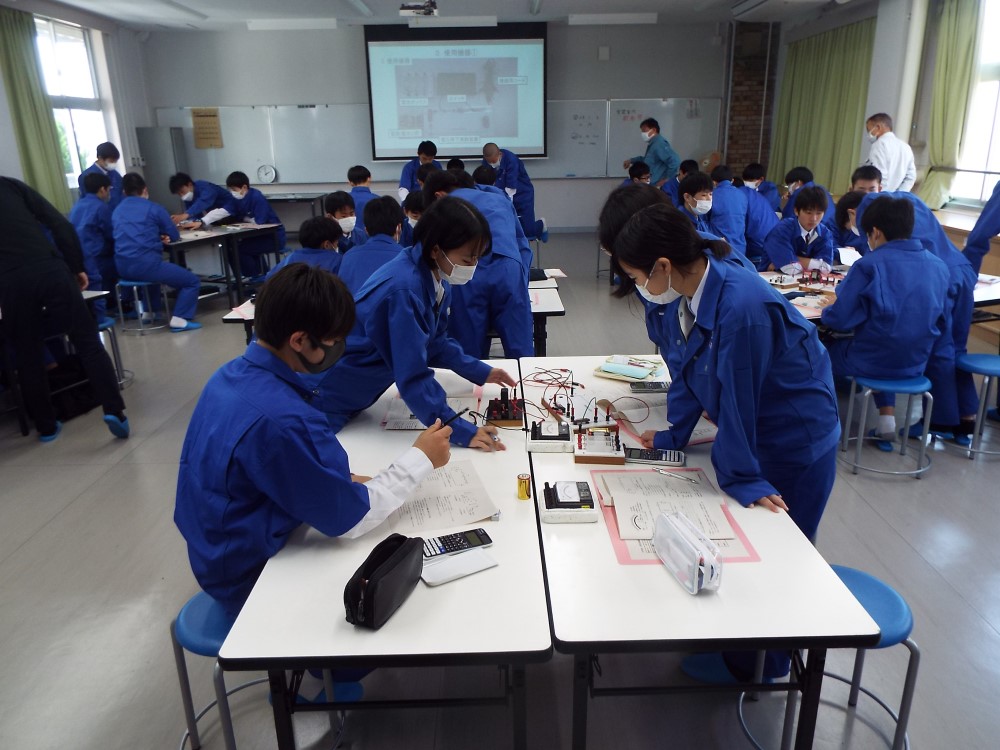

岡工電気科には今年度3名の女子生徒が電気科1年生に在籍しています。先週の工業技術基礎は整列の練習,校内案内,職員室の出入り,安全教育などのオリエンテーションが中心でしたが,本日から本格的な実習が始まりました。

中学校の理科で習った「オームの法則」を,実際に電池,抵抗,スイッチ,電圧計,電流計を使い,理論値と実測値が本当に合っているのか?を調べました。メーターの接続方法,目盛の読み方に苦労しながら,全員データが取れたようです。後は1週間以内にデータをまとめ,グラフを描き,考察をして,感想を書いて提出です。3年間がんばりましょう!