土木科3年は神戸市のポートアイランド処理場の改築更新工事現場へ行き、見学させていただきました。

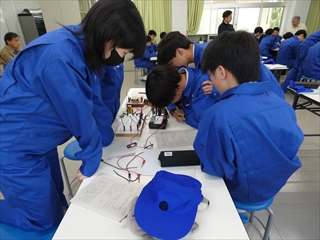

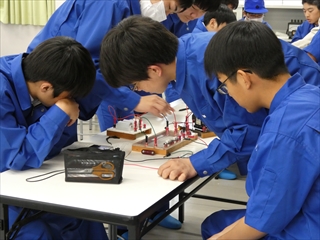

午前は工事概要、工法の説明を聞きました。配布していただいた資料に、しっかりメモをしながら真剣に説明を聞いていました。

午後は2班に分かれて、現場見学と体験を行いました。

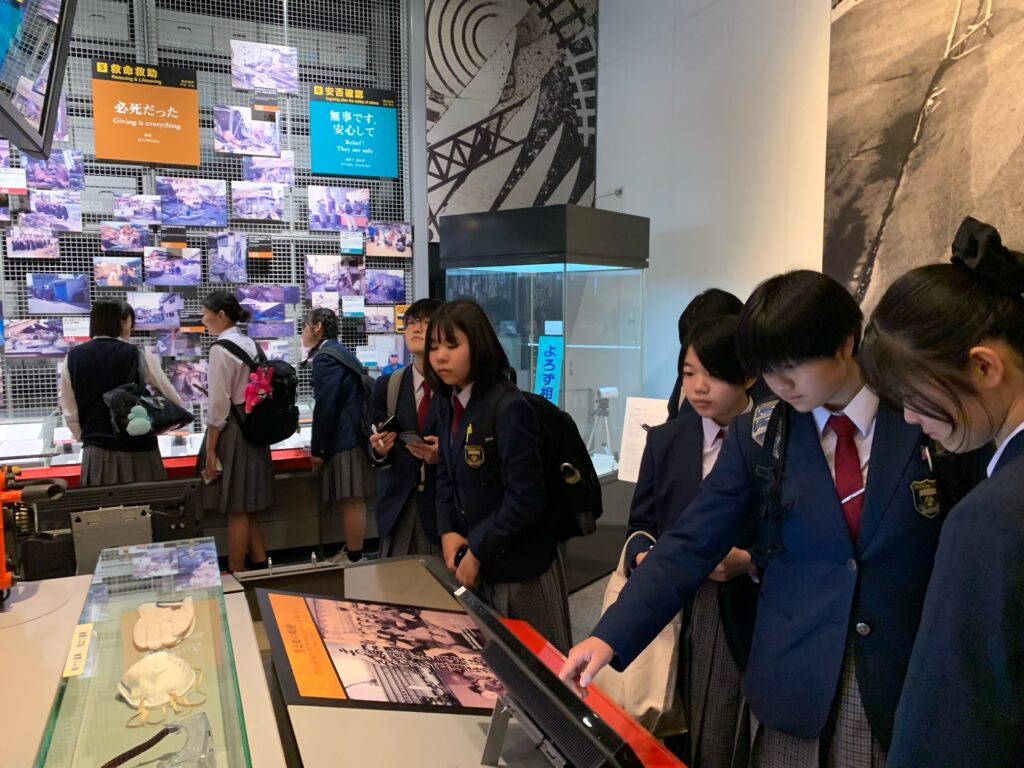

現場見学は、作業内容と、工事全体の説明を聞き、質疑応答をしました。生徒は積極的に手を挙げて質問をしていました。

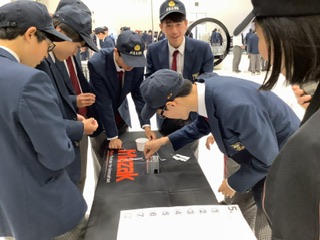

体験は、ニューマチックケーソンについてのVR体験とDreamシミュレータで無人掘削機のシミュレーションをしました。

最後に、岡山工業高校の卒業生へ質問をしました。

本日の工事現場見学、昨日の事前学習会と大豊建設株式会社の皆様には、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

2日間を通して学んだことを今後の進路選択に活かしてほしいと思います。