臨時休業にむけての心構えを校長先生が放送で注意喚起

3月中の自宅待機のすえ、ようやく迎えた新学期スタートでしたが、いまだ新型コロナ感染症の広がりは終局の見えない状況が続いており、本校も来週から再度臨時休業(4月20日〜5月6日)することになりました。きょうの帰りのSHRに全校生徒に向けて校長先生から休業中の過ごし方や心構えについてお話があり、生徒たちも少し緊張した面持ちで聴き入っていました。一日も早く通常通りに戻ってほしいものです。

3月中の自宅待機のすえ、ようやく迎えた新学期スタートでしたが、いまだ新型コロナ感染症の広がりは終局の見えない状況が続いており、本校も来週から再度臨時休業(4月20日〜5月6日)することになりました。きょうの帰りのSHRに全校生徒に向けて校長先生から休業中の過ごし方や心構えについてお話があり、生徒たちも少し緊張した面持ちで聴き入っていました。一日も早く通常通りに戻ってほしいものです。

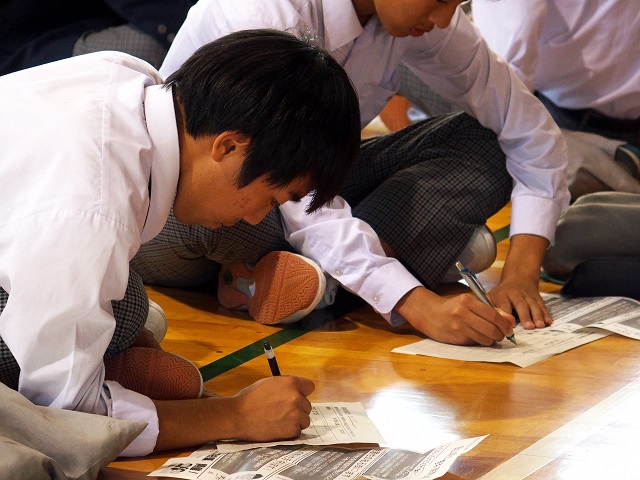

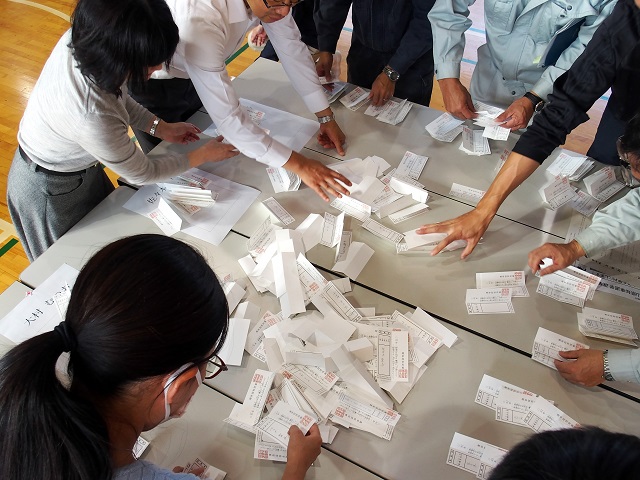

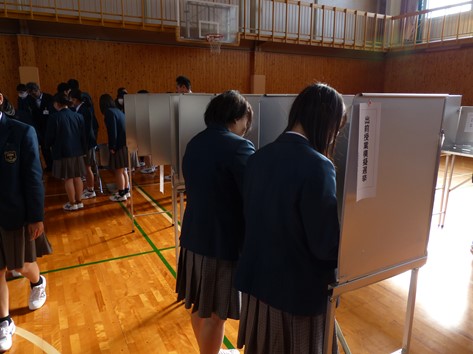

10月30日のLHRの授業で、2年生が主権者教育の一環として、岡山市選挙管理委員会との協同事業として、模擬投票を体験しました。架空の岡山県知事選挙において、候補者3人(先生方にお願いしました)の主張を模擬選挙公報と演説を聞くことで確認し、自ら考え、他の生徒とも意見交換をするといった投票関連行動を通して、多様な意見をもつ「社会」を意識してもらいました。また、選挙の大切さや投票所の流れについて学びました。高校生一人ひとりも社会の主役であるということを感じてもらえる機会になったと思います。

10月28日(月)午後、邑久中学校PTAの皆さん44名が来校されました。視察に先立ち本校吉田教頭が挨拶を述べられ、次に特別入試の概要説明をおこないました。続いて学校施設や授業の様子を視察されました。短い時間の中での視察で行程が押してしまいましたが、予定の内容を無事終えることができました。

2年生が7月11日(水)3校時を使って、選挙の仕組みを学ぶとともに模擬選挙における投票行動を体験しました。

選挙に限らず、広く「政治」についても意識を向けることができた授業となりました。

12月21日(木)、本校2年生が主権者教育の一環で模擬選挙を行いました。

岡山市選挙管理委員会から選挙制度全般にわたり説明がありました。特に、有権者として知っておかなければならない事項について詳しくお話を聞くことができました。

その後、実際に選挙で使用する機器を使い、模擬投票を行いました。

選挙講座

立会演説会

投票

投票立会人

開票

10月28日(水)、総合的な学習の時間で、国際理解を深めるための講演会を実施しました。

講師は、岡山県県民生活部国際課 国際交流員 ケイン・ブルックス氏です。

ケイン氏の母国であるオーストラリアと日本の文化や風習についてお話しいただきました。

12月3日(水)、3年生を対象に中国労働金庫の黒崎様を講師に招き、「消費者講座」を行いました。

契約とはなにか。契約上のトラブルなどについてのお話を聞くことができました。