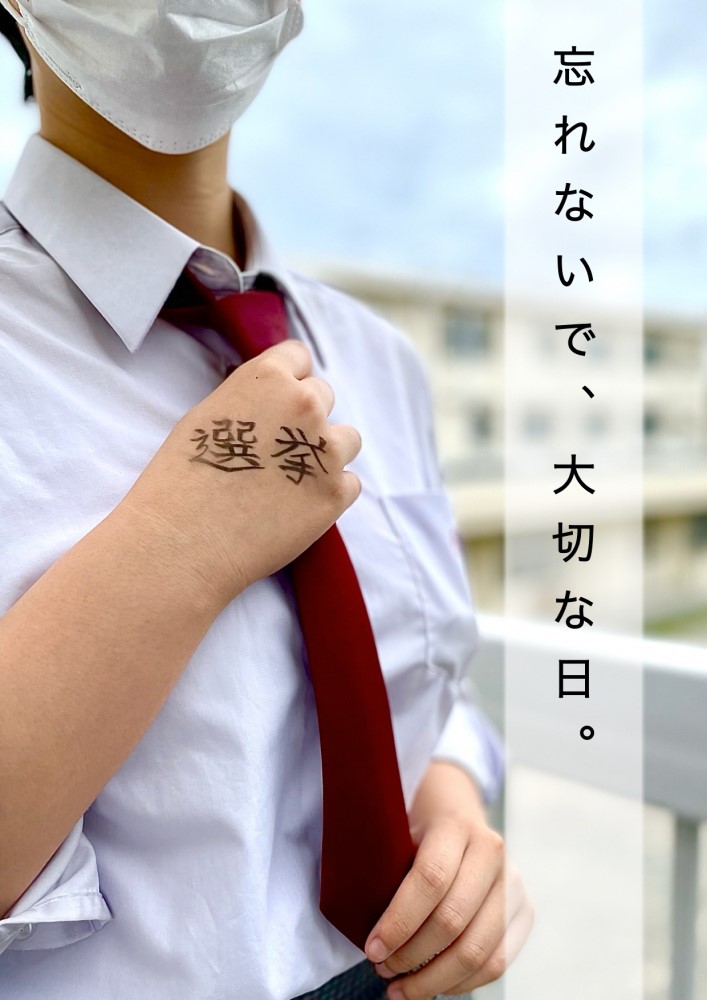

令和3年10月3日の日曜日は岡山市長選挙の投票日になります。今回岡山市長選挙、岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)の選挙啓発ポスターに使用するデザイン画が本校生徒の作品に決まりました。

デザイン科3年塩田希実さんの作品が最優秀作品として選挙啓発ポスターに盛り込まれることになりました。また、優秀作品のデザイン科3年生森千尋さん、デザイン科2年生星尾愛珠さんの作品についても、岡山市選挙管理委員会のホームページや公式Twitterなどで啓発のために活用されることになりました。(岡山市選挙管理委員会の公式Twitterでは、今回の啓発ポスターのデザイン画の発表を、アニメーションを交えた楽しい演出で発表しているので是非見てみてください。)

最優秀作品に選ばれた塩田さんは18歳になり、今回の選挙は初めての投票になります。塩田さんは「自分の周りでも選挙の話をすることはあまりないので、若い人にも選挙に関心を持ってもらいたい。投票は大事。若い人も投票に行くことで、みんなが生きやすい社会となるはず」と言っていました。また、今回のポスターを作成するにあたって、「全国の自治体の選挙啓発ポスターを調べ、どうすれば選挙に関心を持ってくれるのか研究しました。デザインの力で、社会をよりよくしていきたい。自分で考えたキャッチフレーズ「未来を創るのは私たち」の文字は、遠くからでもパッと見えるように意識して作りました。」など、デザイン科で一生懸命授業に取り組んできた成果を発揮していました。

今回の選挙啓発ポスターについては、9月初旬に完成予定です。街中で完成したポスターとして見られる日を楽しみにしています。