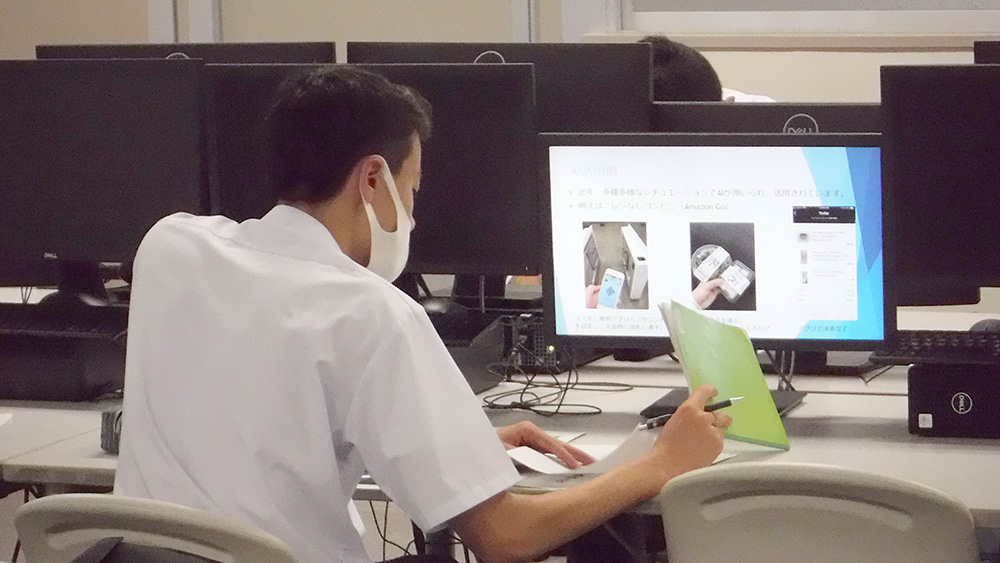

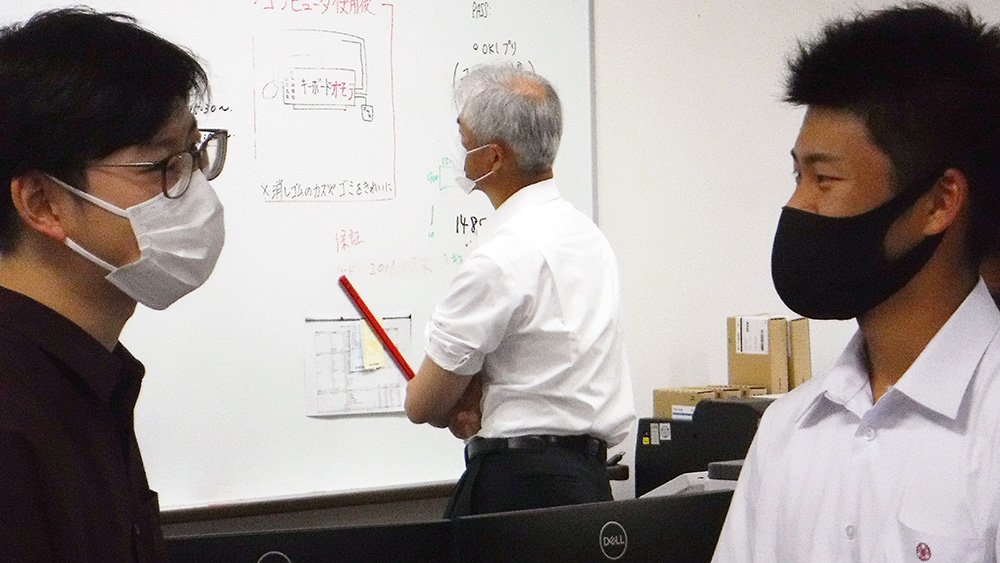

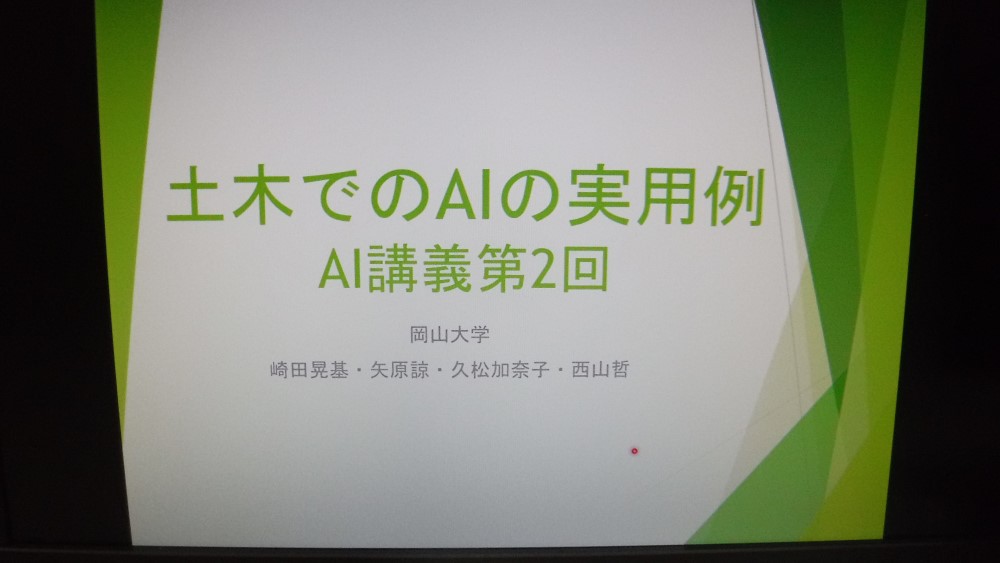

令和3年7月16日(金)先週に引き続き、岡山大学様との共同プロジェクト第2回目が、本校土木科棟にて開催されました。 岡山大学環境理工学部西山研究室より3名の学生に来校いただき、本校土木科の1~3年生有志生徒と教員対象に「土木でのAIの実用例」とのタイトルでお話しいただきました。

今回は最初にi-construction(アイ・コンストラクション:土木工事においてICT技術を積極的に導入して生産性を図り、魅力ある建設現場を目指す取組)、Society5.0(ソサエティー5.0:AIやロボットとともに生きていく社会)について教えていただきました。

すでに建設業界にはAIが導入され、かつて多くの人員がかかっていた工事も、現在はその何分の一の人員で工事が進められていることなどを学びました。

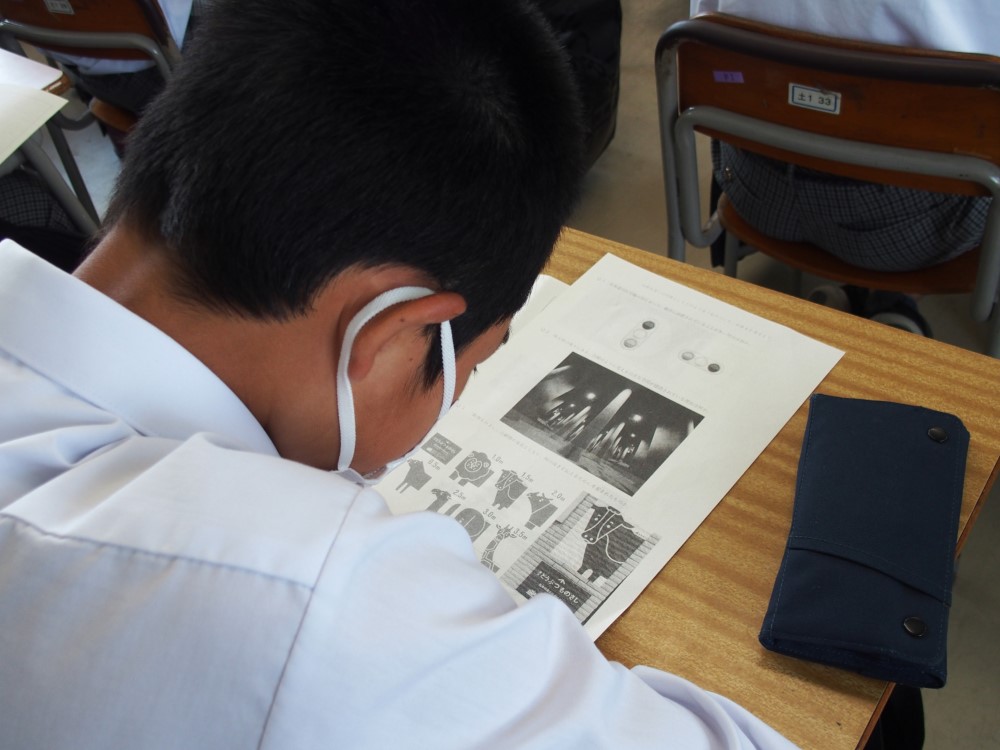

続いて、研究室で研究なされている「UAVを活用した河川巡視への人工知能の適用性」と「航空レーザ測量と機械学習を活用した落石発生源の机上抽出」について概要を学びました。

生徒はこうした最先端の土木施工に関する取組み(i-construction)や、現代社会が歩み始めているSociety5.0が目指す社会について知ることができました。 今後も様々な知識を身につけ、実現に向けて歩んで行って欲しいです。