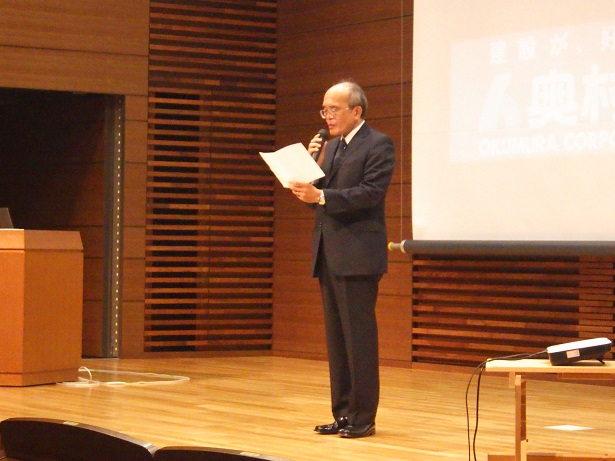

令和5年11月1日(水)、土木科・建築科1~3年生を対象に、キャリア教育の一環として~建設版ドリームファンタジーを未来の建設技術者に~と題し、一般社団法人日本建設業連合会 中国支部様のお計らいで、出前講座を岡山県医師会館三木記念ホールで開催していただきました。

以下その様子です。

西松建設株式会社様は、題目:「西松建設が切り拓くトンネル工事の未来」についてお話し頂きました。Tunnel RemOS(トンネル リモス)というトンネル無人化施工システムの紹介では、本会場と栃木県にある西松建設の開発技術センターとをリモートで結び、生徒が壇上のリモコンで操作すると現地のバックホーが動くという体験をさせて頂きました。生徒は最新の技術に驚き楽しみながら学ぶ事ができました。

株式会社奥村組様は、題目:「建設企業の技術力を活かしたプロジェクトへの取り組み」についてお話し頂きました。建設会社のゼネコンとは、どういった仕事をするのか。ゼネコンで働く技術者はどんな一日を過ごしているのか。そのような働き方の基本的な内容を生徒にわかりやすくお話し頂きました。講演後の質疑応答では生徒から、業界きっての技術力で社会を支える免震装置についての質問が飛び交いました。

最後は、建築科3年生の堀越君が謝辞を述べ、約2時間の講演会が終わりました。

生徒の皆さんにとって、今回の講演が今後のキャリア育成のきっかけとなることを願っています。

文末となりましたが、(一社)日本建設業連合会様、西松建設株式会社様、株式会社奥村組様、ご担当の皆様、ご多忙中にもかかわらず本校生徒のキャリア教育のために貴重なお時間を頂き誠にありがとうございました。

講演後のインタビューで取材を受けた生徒に対し、ライターの方から、「アンケートの回答や受け答えがとても分かりやすくてよかったです。」とお褒めの言葉をいただきました。