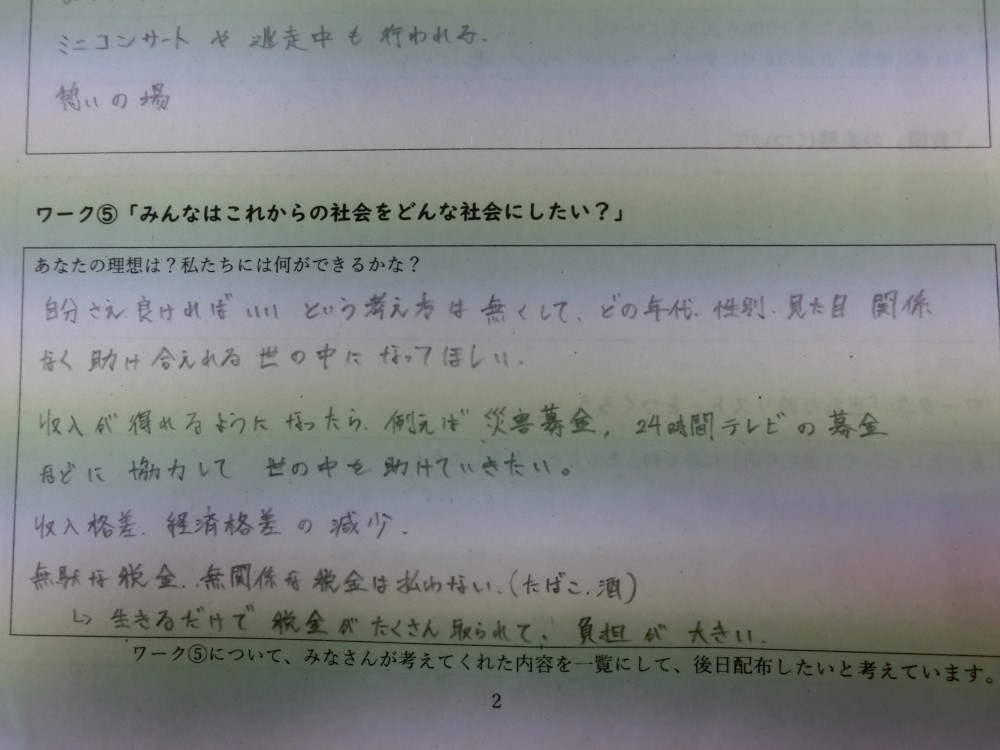

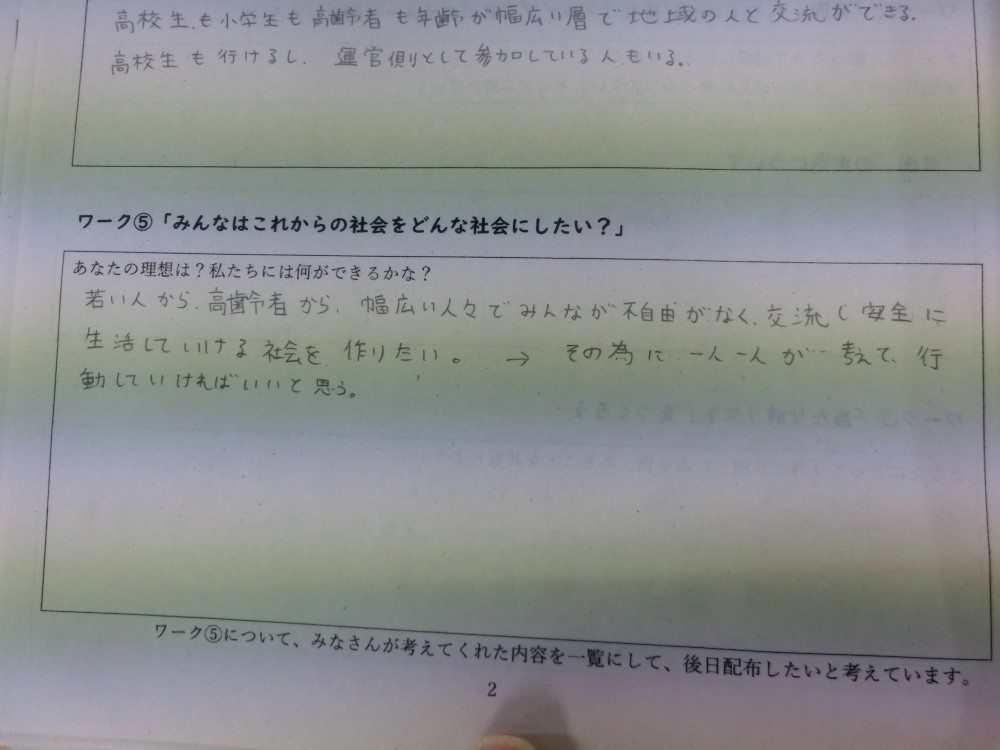

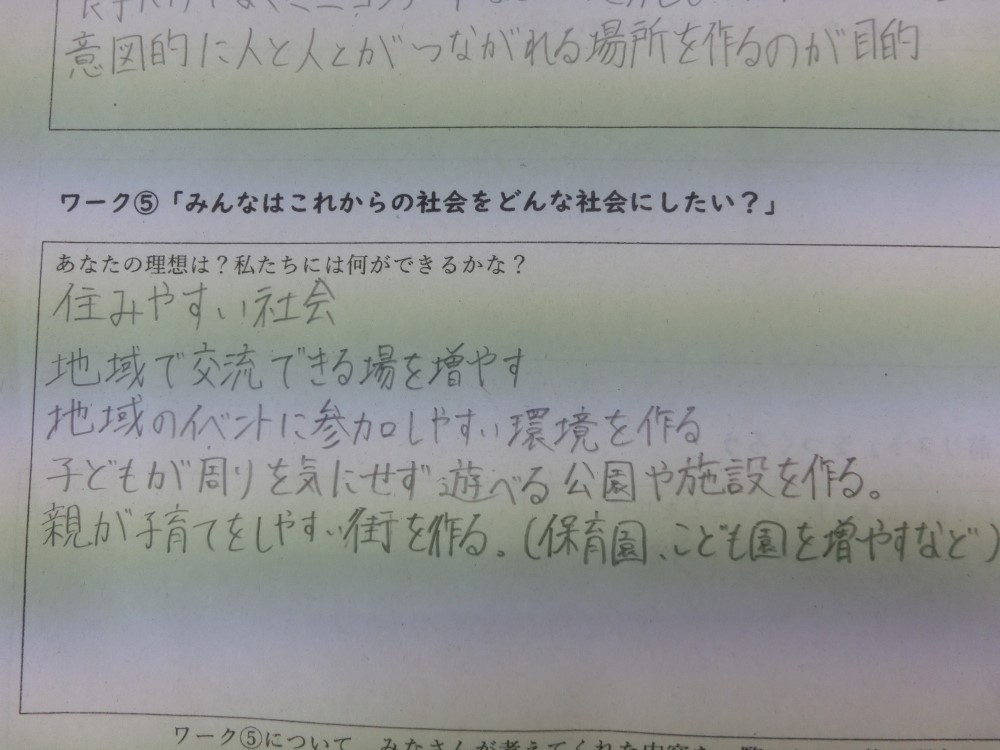

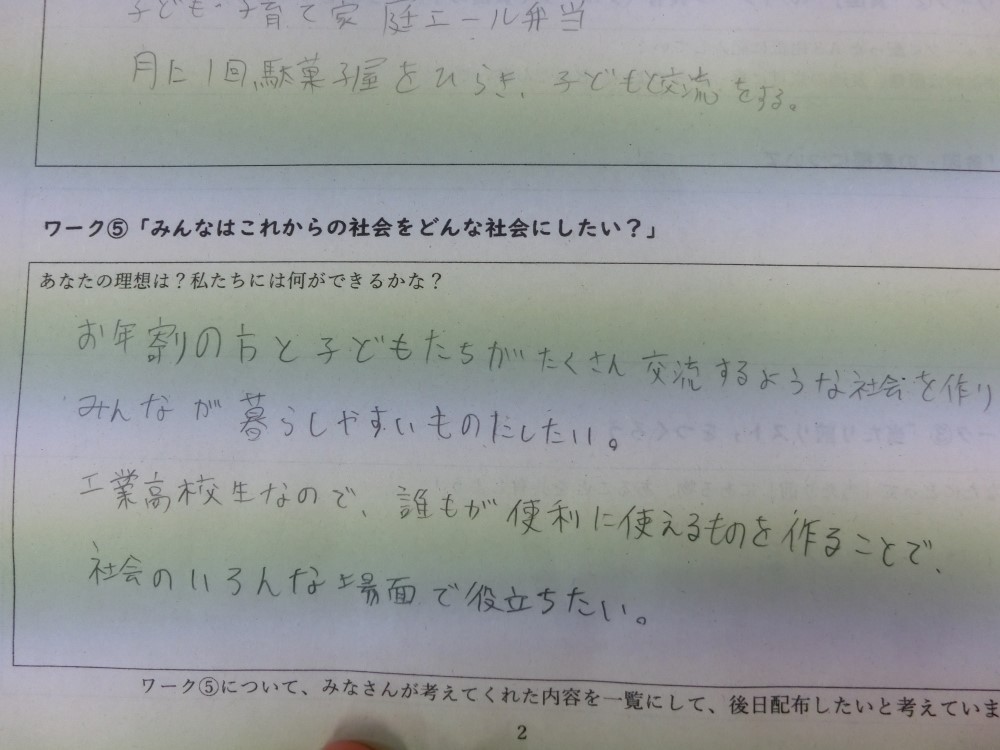

令和4年9月26日(月)本校会議室を会場に1年生から3年生までを対象とした、進路講演会を行ないました。講師は本校土木科の卒業生であり、現職の総社市副市長であられる中島邦夫様をお迎えし、「我が公務員人生」という講演タイトルでお話し頂きました。

以下その様子です。

感染症拡大防止の観点から2・3年生が会議室、1年生は教室にてリモートで受けました。

講演の内容を簡単ではありますがお伝えさせて頂きます。

・高校時代の友人は一生の宝であり大切にしていくことで、人生の幅が広がる。

・20代後半から30代後半では技術的なことを一生懸命学ぶ時期。

・30代後半から40代後半は役職が付き、責任者として取組む時期。

・その後は課長から部長へとキャリアを積んでいく時期。

・最も大切なことは良好な人間関係の構築=コミュニケーションである。そのためには常日頃から多くの人と話をする。たわいもない話しから本音の話ができるという、日々の積み重ねが大切である。

・(就職活動時の)面接では自分の言葉で話すことが大切。

と、年齢ごとに区切ってお話し頂きました。生徒も真剣にメモをとっている様子でした。

質疑応答では、3年生の複数の生徒から手が挙がり、時間の都合で「総社市は全国トップも人口増加率を誇りますが、それはなぜですか?」「コミュニケーションをとることの練習など、やっておくことよいことはありますか?」の2つと、2年生も「高卒、大卒の違いで困ることはありますか?」と質問があり、どの質問にも丁寧にお応え頂きました。

進路について考えることに「早い」はないと言われます。いつなんどき、どんなことをきっかけに、自分の希望進路を見つけるかは人それぞれです。本日の講演が生徒一人ひとりの心に届いていることを願うばかりです。

文末となりましたが、ご多忙中にもかかわらず来校いただき講演をしてくださいました中島様へ、厚く御礼申し上げます。