令和4年2月28日(月)明日の卒業式を目前に控え、工友会(同窓会)入会式ならびに卒業式予行をおこないました。

いよいよ明日は卒業式です。昨年に引き続き来賓を招かず3年生とその保護者の方、教職員のみの卒業式となります。明日の晴れの日を無事終えられるためにも、体調管理を徹底していきましょう。

令和4年2月28日(月)明日の卒業式を目前に控え、工友会(同窓会)入会式ならびに卒業式予行をおこないました。

いよいよ明日は卒業式です。昨年に引き続き来賓を招かず3年生とその保護者の方、教職員のみの卒業式となります。明日の晴れの日を無事終えられるためにも、体調管理を徹底していきましょう。

2月21日(月)人権教育新聞「なかま」が完成し、全校生徒に配布しました。これは、教員と生徒が「人権問題」や「仲間作り」についてそれぞれが記事を書いてくれたものです。

藤原副校長先生は「未来社会を描くこと」というタイトルで、インターネットによる人権侵害が問題になっていることを記事にされています。記事の中では、「これから私たちが目指し、描くべき社会は、相手を思いやり、障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者もすべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もがいきいきとした人生を享受することのできる「未来社会」なのだ」と書かれています。

土木科の山本将吾先生は、担任している土木科1年生のことを記事にされています。「土木科1年のクラスでは、さまざまな場面において言葉を大切にしながら、互いに個性の違いを理解した上で他者と接し、認め、受け入れることができるようなクラスづくりを展開しています。他者を認めるという意味では「承認」という言葉を用いて、授業や行事などで承認力を向上するための取組を実践しています。」と土木科1年生が、人として正しい道、確かな思いやり、他者のために行動できる人間になれるようクラス全体で頑張っている様子を書かれています。

数学科の高木先生は、「授業の中で、解答の間違っている箇所を探す、複数の解法を考える、問題にある条件を少し変えたらどうなるかなど、発展的な内容の問いかけを行い、生徒同士が協力して取組み、他の生徒に自分の考えを表現・共有する機会を作っています。」と書かれています。

機械科課題研究「ゼロハンカーチーム」の藤原君、濱岡君、正本君、森君は、1年間の課題研究と第19回全日本高等学校ゼロハンカー大会で実感したチームワークの大切さについて記事にしてくれました。「ゼロハンカーの製作を通して、自分なりに一生懸命頑張っていたが、周りのメンバーの進捗状況をもっと確認し合っていれば、もっといいものが作れた。2年生には、課題研究を通して、チームワークを大事にしてほしい。」と後輩へのアドバイスしてくれました。

マイコン同好会の情報技術科1年の金田君は、文化祭で展示の部1位を獲得するなど一生懸命に頑張った部活動での仲間作りのことを記事にしています。「入学して1年にも満たず、コロナ禍にも見舞われたなかでの展示でしたが、みんなの協力で良い活動ができたと思っています。来年度の文化際の展示物も今年以上のものとなるように、現在も日々努力しています。」と書いてくれています。

他にも人権教育講演会の内容と、それぞれの講演会で生徒達がどのような考えを持ち、その考えをどう活かしていくかを書いています。保護者の方は、生徒が持ち帰った人権教育新聞「なかま」を是非読んでみてください。

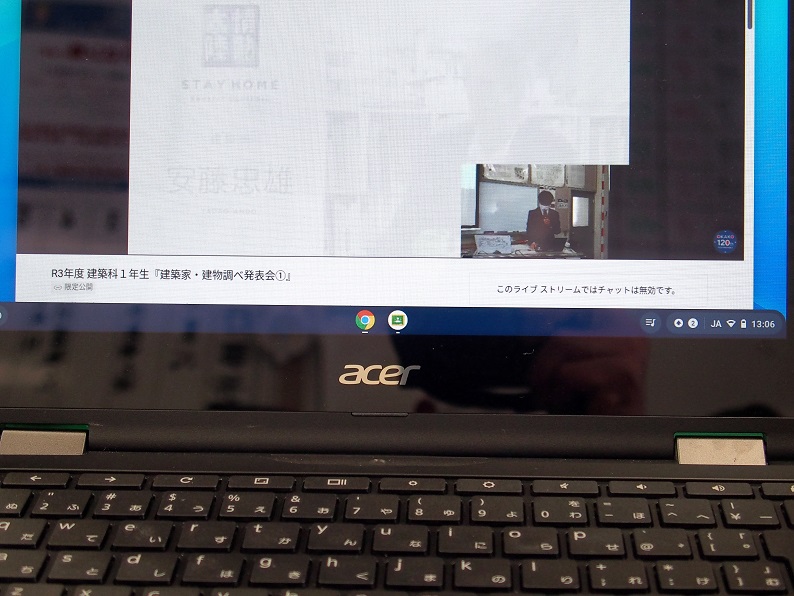

令和4年2月16日(水)、17日(木)建築科1年生が、情報技術基礎の時間に実施した『建築家・建物調べ』の発表会を行いました。 以下その様子です。

このプログラムで最も重要なことは、テーマを決める際に「どれだけその人物(建物)が好きかどうか」です。好きなものには熱中できますよね。そして、授業の一環として授業中にプレゼンテーションを製作したりするだけで無く、Chromebookを用いて自宅で製作したりすることも重要です。また、教える側としても、どのように製作するかという”やり方”や”技術”を教えることはあっても、内容については極力触れないことを意識しました。大切なのは彼らがどんなプロセスを経て完成までたどり着くかです。その結果彼らは主体的に作り上げることができました。

今日の発表を見てみると、やはり”発表の場(表現の場)”はとても大切だと感じました。普段は控えめでおとなしい印象を持っていた生徒が、自分のプレゼンテーションを堂々と発表している姿を見ると、やはりそれだけ熱心に製作に取組み、その出来に自信をもっている証であると感じました。そんな姿が見られたことがとても嬉しく感じました。また、並行して発表者一人ひとりの評価もChromebookを用いて行いました。発表を見てすぐ他者評価(や感想記入)することで、正確な評価が出来るとともに、集計も各段にしやすくなるのがChromebook活用のメリットでもあります。

1年生の皆さん、今回の授業をきっかけに表現力を身につけ、2年生では総合的な探究の時間や3年生の課題研究やさまざまな授業でその力を発揮していってください。お疲れ様でした。

令和4年2月16日(水)今日は久しぶりの授業日でした。昨日までの特別入試のこともあり、生徒にとっては約1週間ぶりの登校でしたので、久しぶりの再会のせいか心なしか授業もにぎやかな様子でした。とは言いましても、にぎやかなのには理由があり、今日のLHRでは「生徒会活動一年間のまとめ」として行事の振り返りや次年度に向けての要望等を、話し合いのうえでクラスごとにまとめるというプログラムでしたので、にぎやかで良いのです。

以下その様子です。

“にぎやかに”と書きましたがどのクラスも節度があり、工夫を凝らしているところが素晴らしい。上段左は承認を拍手で実施しているクラス。上段右はやむなく自宅でリモート授業を受けている生徒と教室をつなぎ、一緒に話し合いに参加しているクラス。下の写真は近くの人と話し合いをするクラス。どのクラスも評議員(クラス代表生徒)が司会をしながら、主体的に会を推し進めている姿が印象的な1時間でした。1・2年生の皆さん、1年間お疲れさまでした。

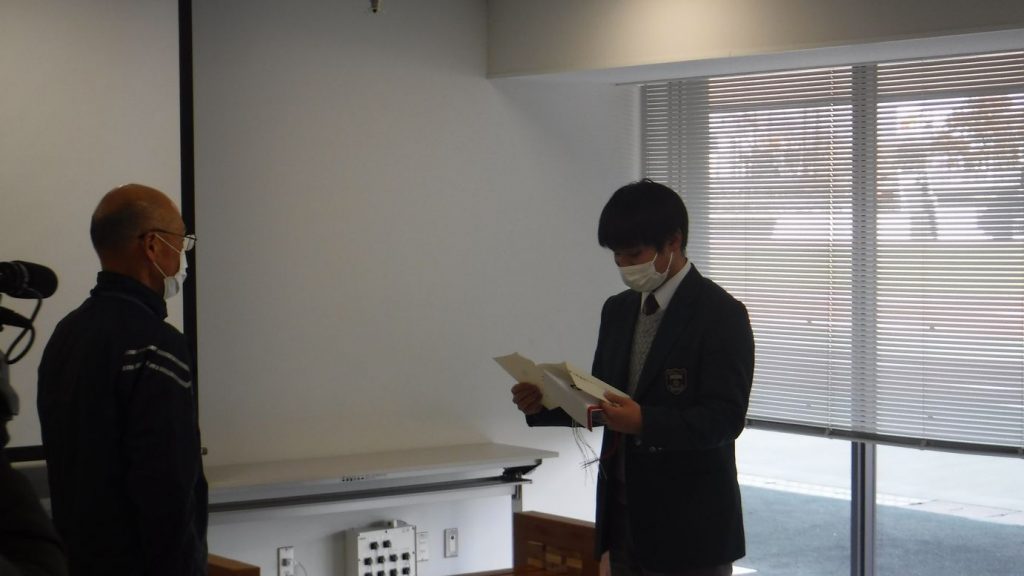

令和4年2月4日(金)土木科3年生課題研究OCP実践班が製作した「CLTを使ったベンチ2台」を、依頼主である岡山県総合グラウンドに贈呈しました。 以下その様子です。

代表生徒が目録を贈呈したあと、パワーポイントを用いて「どのようなプロセスで、何を学び、どんな苦労をして今日に至ったのか」を紹介・説明しました。

今回県総合グラウンド様が贈呈式を実施してくださいましたが、この贈呈式はとても大切だということを実感しました。生徒は何を作るのかを自分たちで考え”課題発見”をしました。そして自分たちでできないことを他者と”協働すること”で解決することができました。それらすべてをまとめたパワーポイントを作り、話す内容を考え、言葉遣いに気を配りながら大人の依頼者の前で”表現すること”を学びました。そして地域の方から感謝の言葉をいただいたことで、”自己有用感”を得ることができました。贈呈式が無ければ、表現することと自己有用感を得ることは難しかったことでしょう。貴重な機会をありがとうございました。

また、資材の提供から様々なアドバイスをくださいました真庭市の銘建工業株式会社中島様には遠方よりご出席頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。

生徒は今回のプログラムを振り返って、「楽しかった」「やってよかった」「作ることもだけど、勉強になった」など、とても肯定的な言葉を残してくれました。私も一年間楽しかったです。ありがとう。

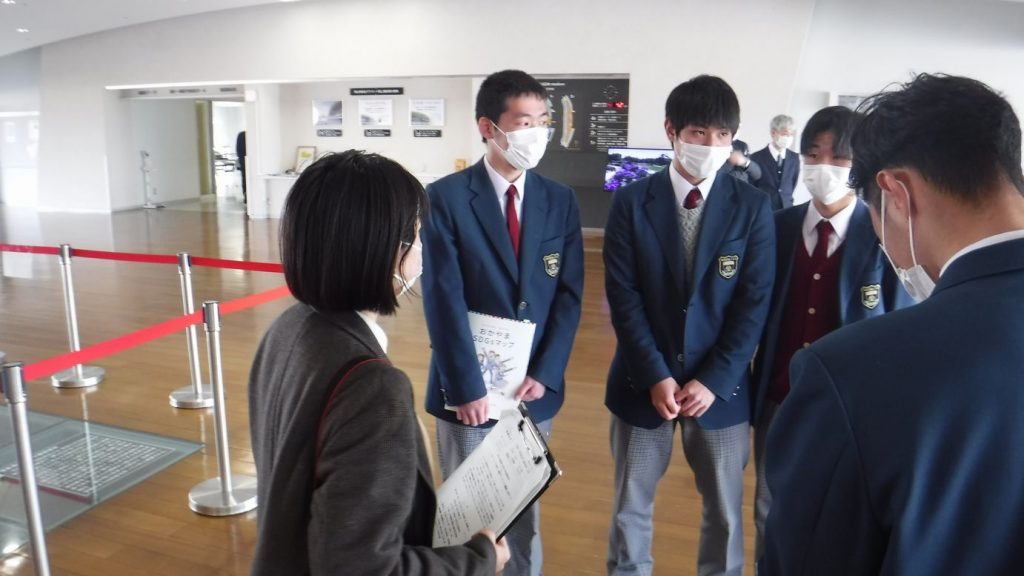

令和4年2月2日(水)6時間目のLHRにおいて、2年生がこの1年間総合的な探究の時間で取組んだOCP(Okako CreativeProject)活動の集大成として応募しました「新潟県燕市主催 若monoデザインコンペティションvol.6」の成果発表を、1年生に向けて行いました。 以下その様子です。

この「若monoデザインコンペティションvol.6」に応募するために、彼らは1年間を通して、チームとして活動を共にし、その活動を通して「共に課題を解決していく力、想像力、他者理解、表現力」などを学び身につけてきました。その学び身につけたことをアウトプット(表現)する場が、今回の1年生に向けた成果発表会でした。

各クラスの代表となった8班が、それぞれの工夫を散りばめたポスターを作り、ポスターセッション形式で行いました。このアイデアを含む全てのアイデアは、コンテストに送られ、審査の結果は3月中に発表されるそうです。生徒の頑張りの一つが、ぜひ商品化されることを願っています。

また、3年生では課題研究という授業があり、その授業ではこのOCPで学んだことを活かせる場があります。ぜひそこで、学びを活かしていってください。そして1年生の皆さんは来年度の総合的な探究の時間を楽しみながら、学んでいってほしいと思います。

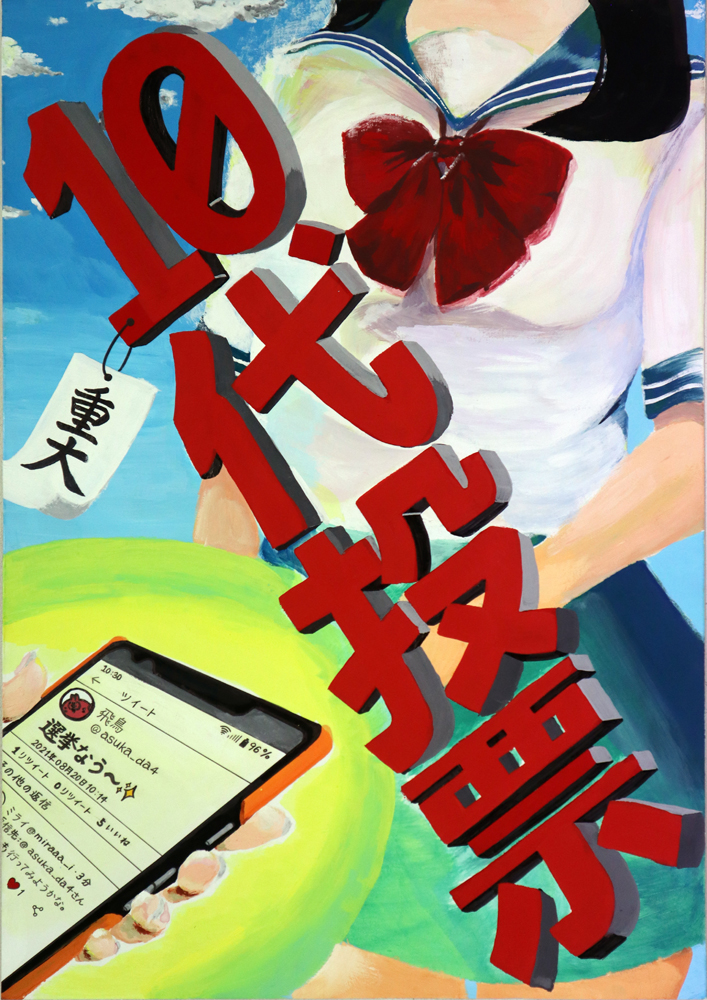

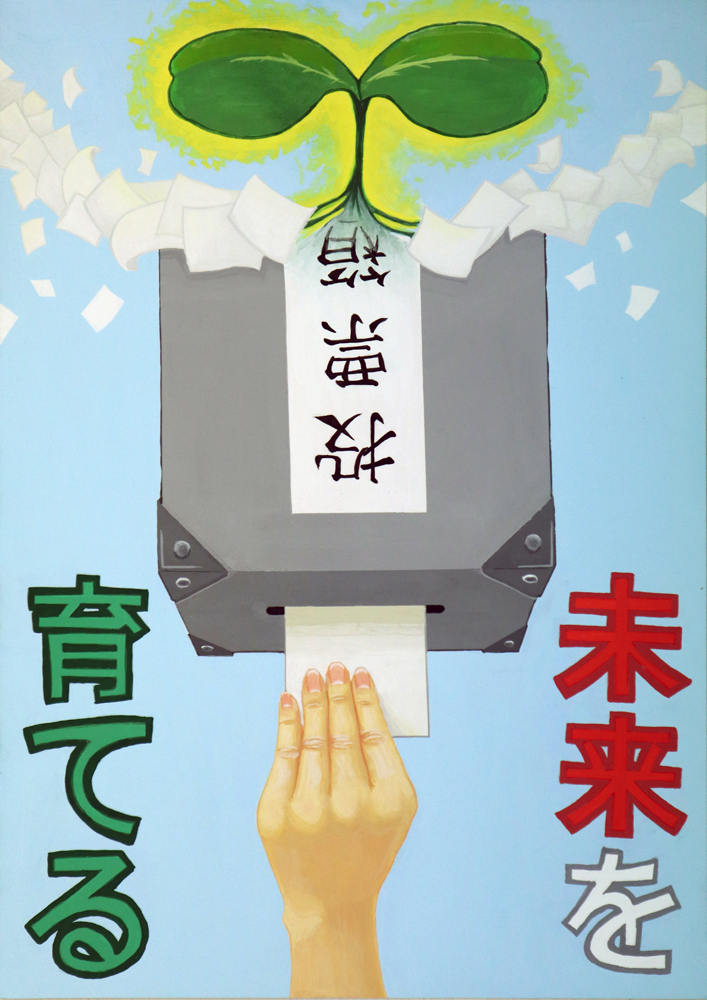

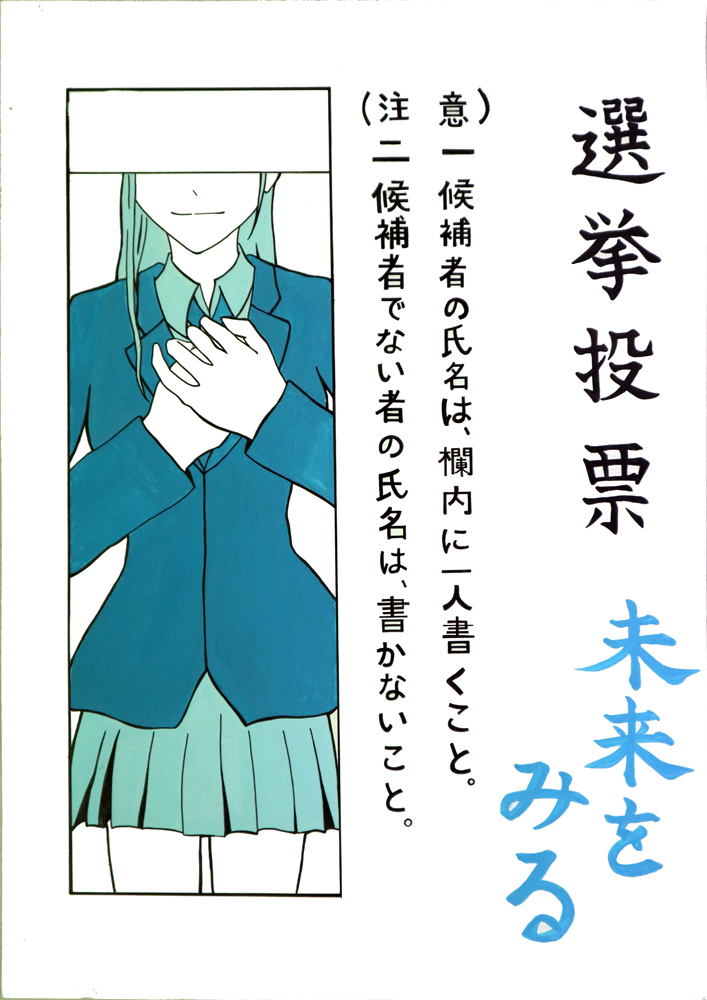

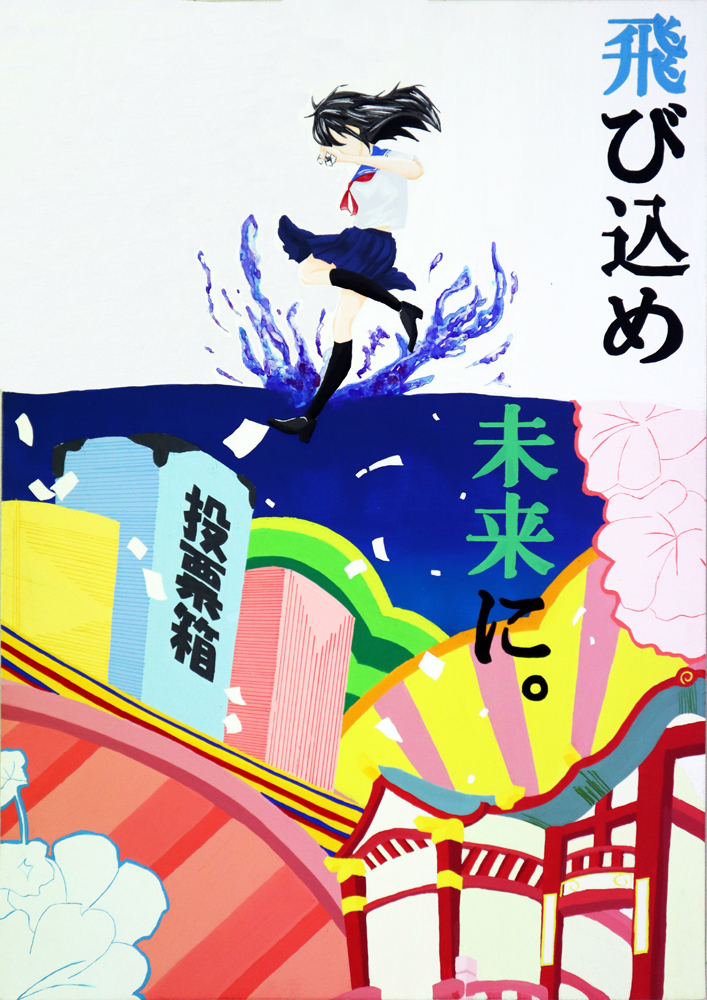

令和3年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに応募したところ、多数の作品が入賞を果たすことができました。

土木科2年生が、1月20日(木)に国土交通省からお世話いただき、現場見学会に参加しました。

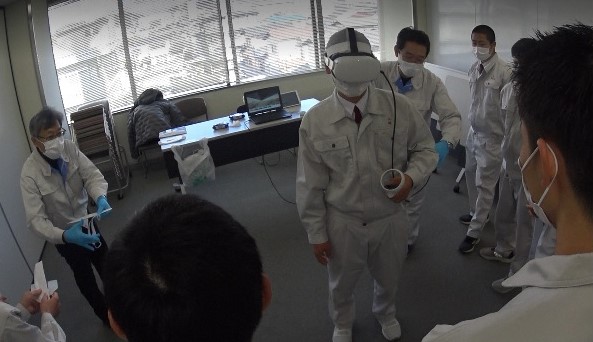

まず大樋橋西交差点立体橋梁工事の見学をしました。現場である橋梁上で、本橋梁で使用された材料の説明や工法の概略説明を受けました。続いて岡山国道事務所に移動し、VR体験や大樋橋西交差点立体橋梁工事の経過説明を受けました。

昼食後、南山インフォメーションセンターで事業概要の説明を頂き、その後小田川合流点付け替え事業の現状見学、またバス車窓より各治水対策事業の見学をしました。

生徒にとっては、現場で行われていることを学習する貴重な機会でした。見学会に関し、40人がバス2台に分乗して移動するなどコロナ対策を万全にして参加致しました。これらのことにつきまして国土交通省中国地方整備局長多田様以下、岡山国道事務所の皆様、高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所の皆様など各方面に御協力をいただきました。また(一社)中国建設弘済会建設技術者育成事業から助成頂きましたこと厚く御礼申し上げます。