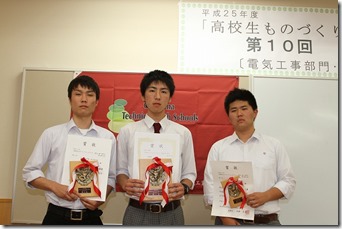

5月25日(土)、岡山ポリテクセンターで、「第10回高校生ものづくりコンテスト」の電気工事部門と電子回路組立部門が開催されました。本校からは3選手が出場し、次のような成績を収めました。

- 電気工事部門(出場選手17名) 第1位 廣政貴志(電気科3年) 第3位 玉川和男(電気科3年)

- 電子回路組立部門(出場選手10名) 第3位 森安昭太(情報技術科3年)

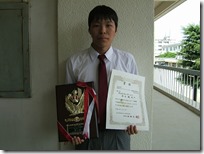

この結果、廣政君が6月15日に山口県立青嶺高校で行われる中国大会に出場することになりました。

会場では、廣政君と、電子回路組立部門で第1位になった東岡山工業高校の赤城君の2人が、Radio MOMOのスタッフの方からインタビューを受けました。その模様は、「かおりの『ちまたの風』」の中で次の通りオンエアされます。

放送予定 Radio MOMO 79.0MHz かおりの「ちまたの風」

6月1日(土) 11:00~ 、(再放送)17:30~