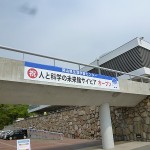

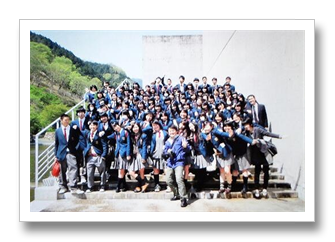

5月4日(土)みどりの日、岡山市北区伊島町の「人と科学の未来館サイピア」で「岡工ものづくり体験デー」が行われ、7つの専門科から多くの生徒が参加して、小学生に作業の指導を行いました。

各専門科のものづくり教室の内容は次のとおりでした。

| 午前 | 化学工学科 | 化学の楽しさに触れよう |

| デザイン科 | キャンドルを作ろう | |

| 建築科 | 2階建て住宅模型を作ろう | |

| 午後 | 機械科 | 表札を作ろう |

| 電気科 | 電子オルゴールを作ろう | |

| 情報技術科 | ロボットカーで楽しもう | |

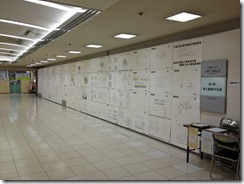

| 展示・発表 | 土木科 | スーパーエンバイロメント事業等の取組 |

会場の各ブースでは、指導役の岡工生の説明を聞きながら、親子で楽しそうに作業に組んでいました。真剣な表情で住宅模型の部品を接着する女の子、思わず熱くなって子ども以上に張り切ってしまうお父さん、膝を床について小さい子の目線で話しかける岡工生など、とてもほほえましい光景があちこちで見られました。作品が完成すると、どの小学生もうれしそうな笑顔を見せ、自分の作品を大切に持ち帰っていました。 続きを読む