大会名 岡山県高等学校新人ソフトテニス大会(個人戦)

【戦評】

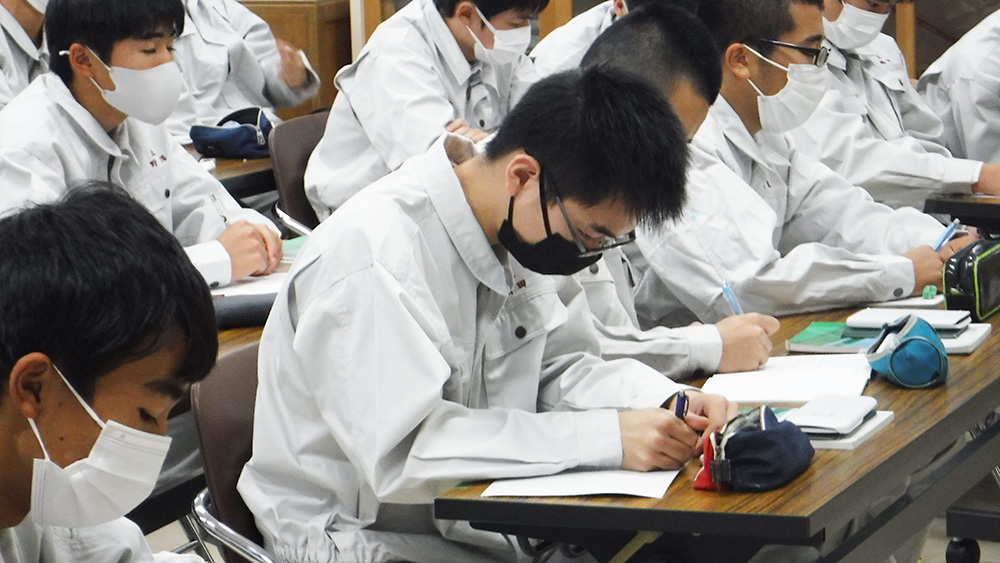

岡山県高等学校新人ソフトテニス大会(個人戦)(11月13日(土)~14日(日) 水島緑地福田公園)で, 小山(機械科2年)・三宅(土木科2年)組が3回戦で,今大会第17シードの倉敷工業の格上ペアを④-3で破り,4回戦(ベスト16掛け)では第1シードの理大附属に0-④で敗退したものの,県新人大会(個人戦)でベスト32に進出しました。

なお,岡山工業の選手が県大会個人戦でベスト32に進出したのは,平成18年以来15年ぶりの快挙です。

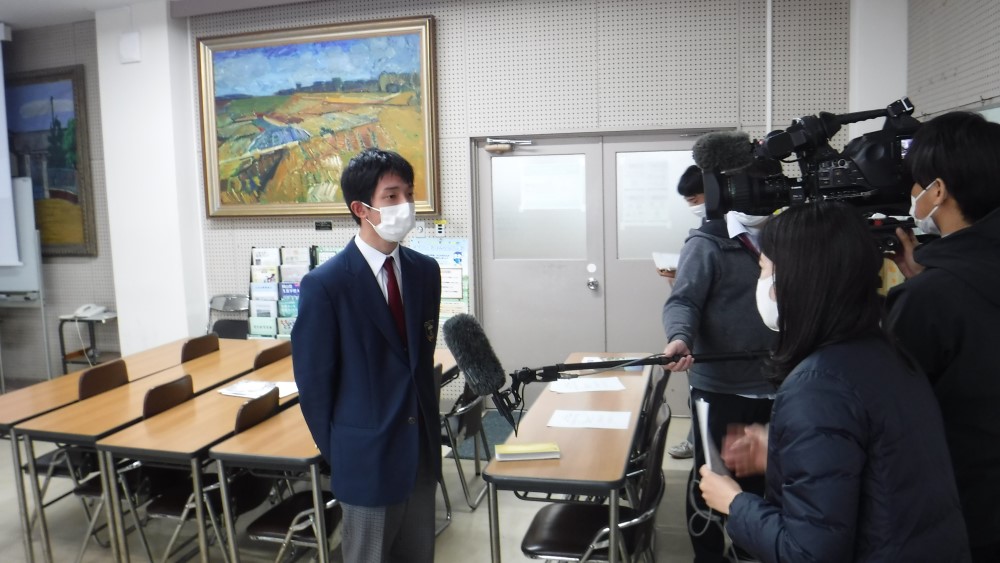

【後衛 小山星大のコメント】

今回県大会でベスト32に入ることができたのは、前回の地区大会と同様に人間力で相手に勝つことができたからだ。ベスト64掛けの津山工業、ベスト32掛けの倉敷工業の2試合ともファイナルゲームで勝つことができた。ファイナルに入れば後は粘り強く、声を出している方が勝つと教えられたのを思い出し最後まで粘りに粘って声を出すことができた。普段の練習でしている「ファイト」などの声を出していた成果が出たなと思った。杉山先生の教えである「ファーストサーブは必ず入れましょう。」「レシーブは卓球」が試合で発揮することができたのも勝因の1つだと思う。試合で勝つためには日々の小さな努力の積み重ねが重要である事を改めて感じた。今回の試合で学んだことを次の大会でも発揮し、中国大会やインターハイにつなげていきたいと思った。

【前衛 三宅拓真のコメント】

県新人大会ベスト32達成することができた。ベスト32掛けの倉敷工業との試合に勝利することができた要因は人間力で相手を上回ることができたからだと思う。試合ではファイナルゲームまで全てデュースになった。ここで顧問杉山先生の教えである「上手い者が勝つのではなく、強い者が勝つ」という言葉がある。倉敷工業との試合では人間力の大切さを強く感じた。雨天時のトイレ掃除やトレーニング、日常生活では「時を守り、場を清め、礼を正す」ことに気をて付け過ごせていたため、人間力を高めて試合に挑むことができたのがよかったと思う。