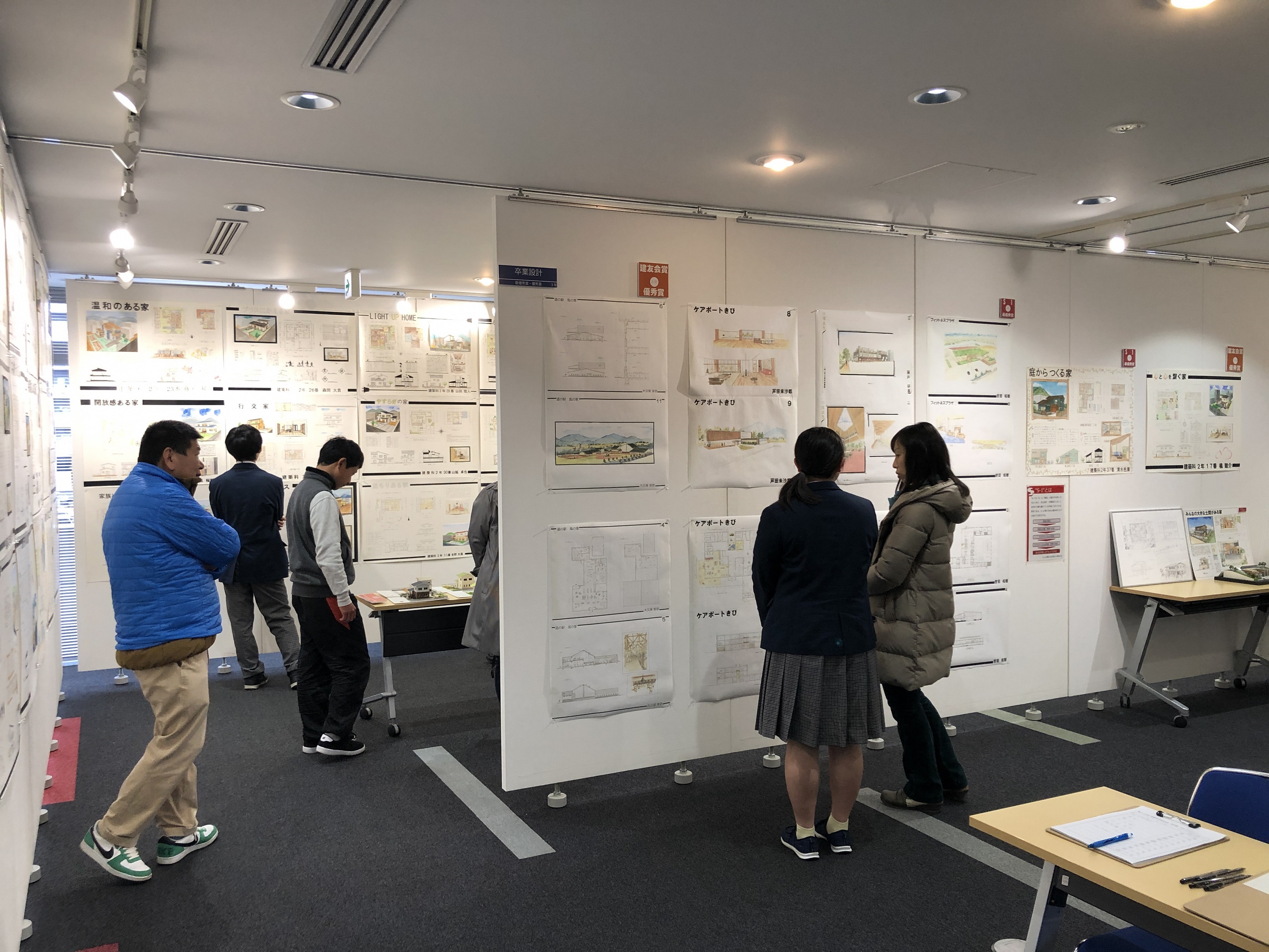

4月23日(月)伊島認定こども園において、園より依頼のあった看板デザインの表彰式に招かれました。表彰していただいたデザイン科3年生6名に対して、まず松井園長先生から講評をいただきました。その後デザインコンセプトについて5歳園児のみんなに説明を行いました。

表彰状を園長先生からいただいた後、園児の皆さんから手作りのメダルと花束を贈呈されて「今までもらったどんな賞よりうれしい!!」と、生徒たちは感激していました。

これからも授業で学んだ知識技術を生かして、地域に貢献できる活動を続けていきたいと思います。伊島認定こども園の先生方、園児の皆さんありがとうございました!

最優秀賞 新名 淑乃

ビビットで賞 長瀬 実生

ステキで賞 在間 月乃

園長賞 田口 夏鈴

かわいいで賞 大森 紗羅

伊島賞 片山 めぐ