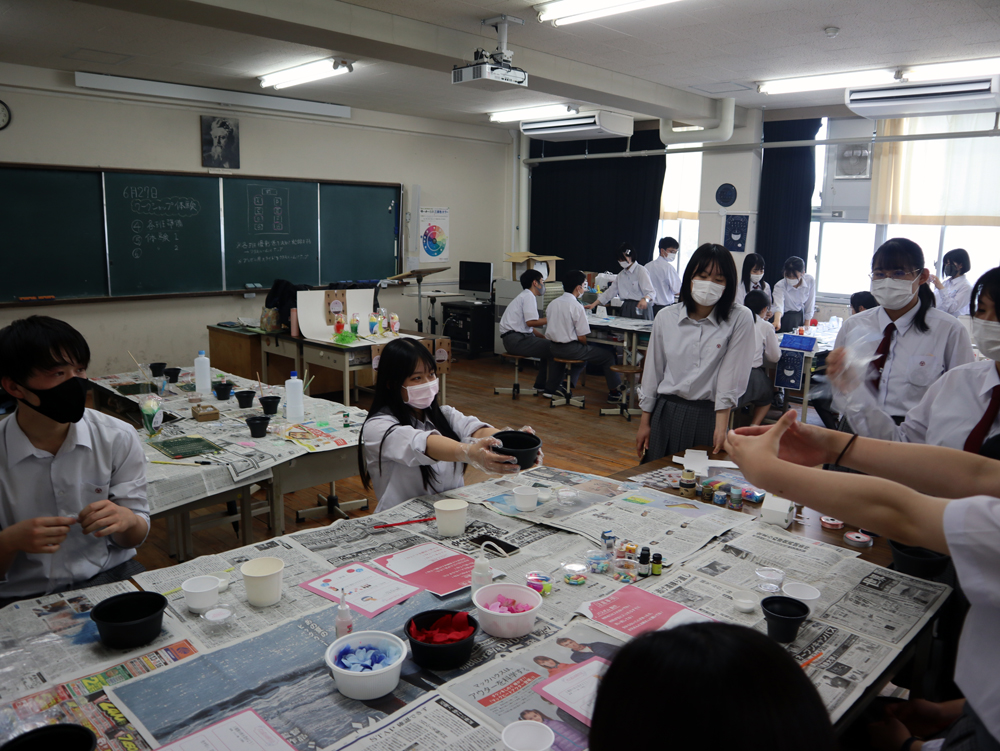

6月25日(土)、岡山市の中学校3年生を対象としたデッサン体験会を行いました。

午前の部、午後の部とも多くの申込みをしていただき、参加定員いっぱいでの開催となりました。

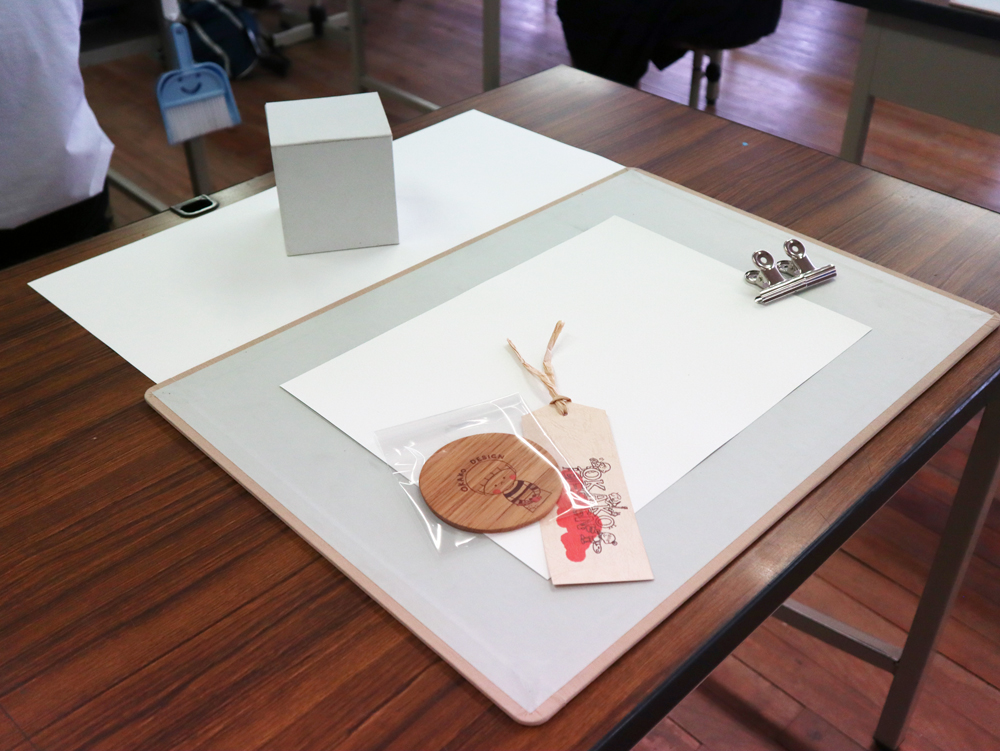

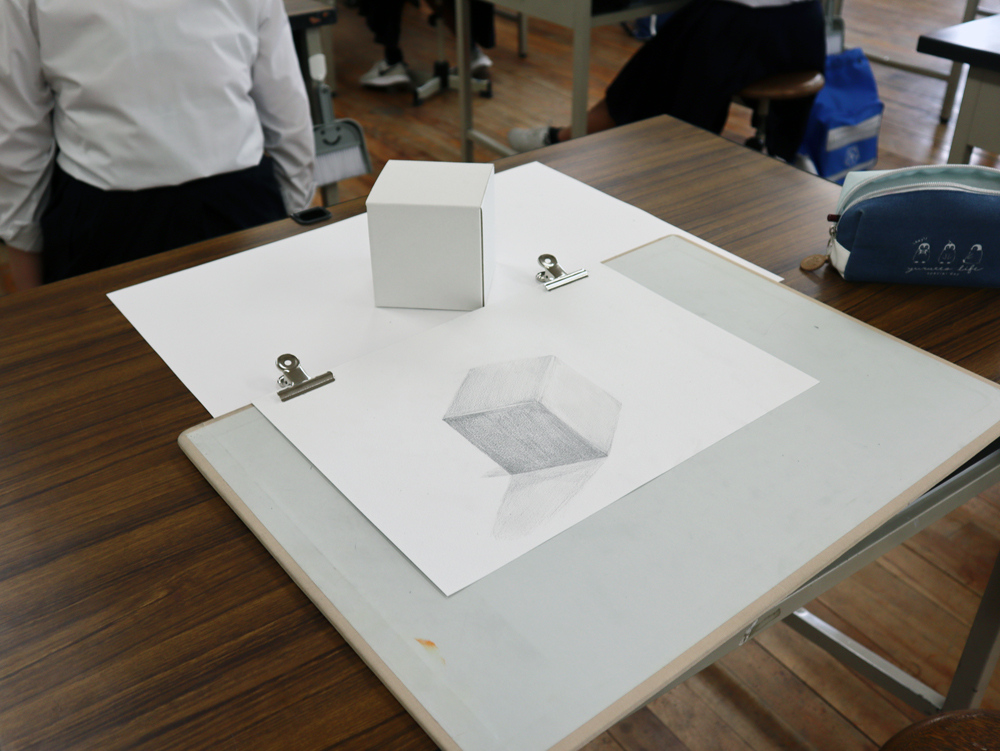

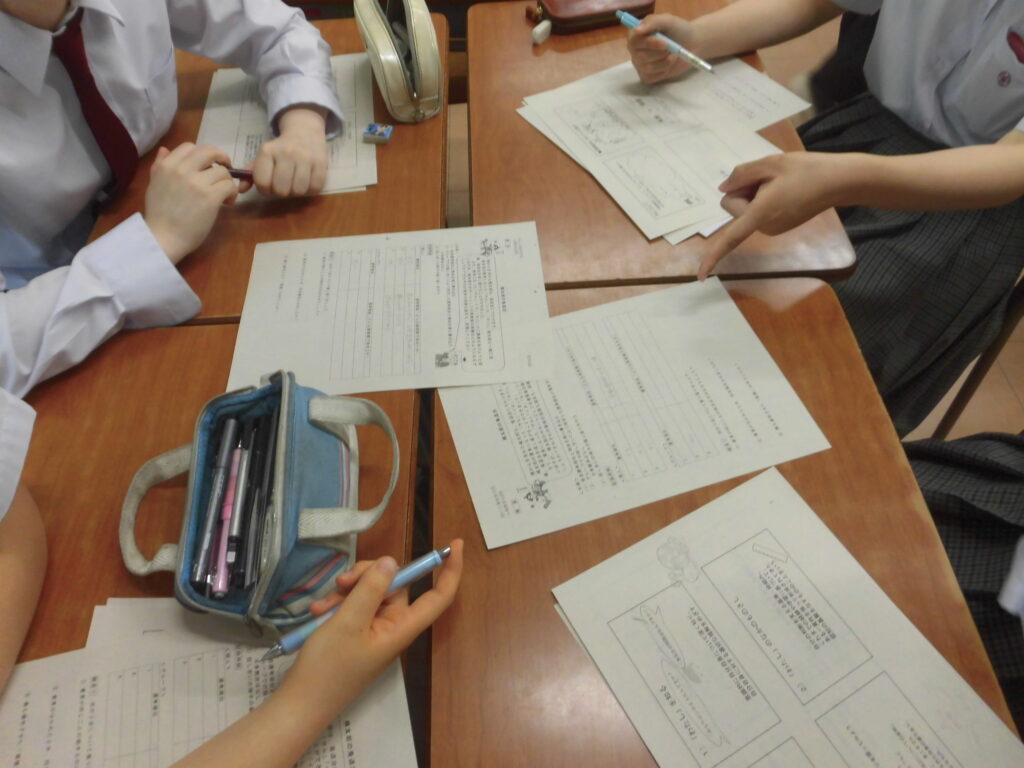

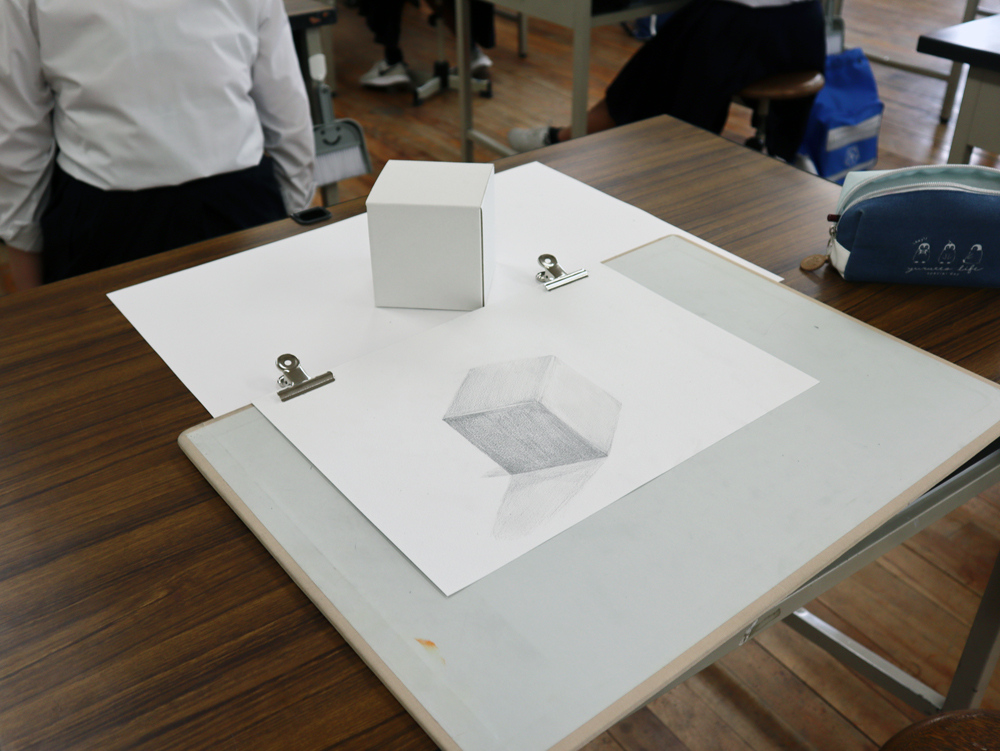

本校デザイン科の教員より、はじめに「デザイン科紹介」、「デッサンの基礎講座」を行い、実際にデッサン体験をしてもらいました。デッサンするのが初めての参加者もいましたが、高校生の先輩たちが丁寧にアドバイスをしていて大変よい体験会になっていました。

体験会後には全体講評を行い、デザイン科の作品紹介や、在校生のデッサン風景の見学をしてもらいました。

以下、参加者からのアンケートの一部です。

・デッサンするときにアドバイスがもらえたり、先輩の方がどんな風に描いているのかを見れてよかったです。

・先輩たちの様々なイラストや活動の様子などを知れて、この学校(デザイン科)を知る有意義な時間でした。ありがとうございました。

・色んな人の絵を見ることができたので、新たな考え方を持つことができたり、描いてる途中にアドバイスをくれたことで最初より良くなったので、デッサン体験会に来れて良かったなと思いました。

・中学校で行ったものよりも長い時間で、いくつかアドバイスももらって、前やったときよりも上手にできた気がして、楽しかった。

・先生方や在校生の皆さんが丁寧に教えてくれたので、とても楽しいデッサン体験会になりました。

また、当日デザイン科に寄せられた質問にお答えします。

・中学校で美術部に入っていなくても大丈夫ですか?

→もちろん美術部でなくても大丈夫です。入学してきた先輩たちの中には、中学時代には美術部ではなかった人も多く、中学時代に運動部で活躍していた生徒もいます。

・授業にはどのような分類があるのかもっと知ってみたい。

→デザイン科の学習は、普通教科と同じような座学や作品制作をする実習などがあります。また、学習内容としてはビジュアルコミュニケーションデザイン(平面)、プロダクトデザイン(立体)、エンバイロメンタルデザイン(空間)を幅広く学んでいきます。具体的にはポスターやパッケージなどのデザイン、家電など身の回りにある製品デザイン、住宅や店舗などの空間デザインを行います。

・デザイン科で勉強して難しいものはありますか。

→デザイン科では幅広く様々なことに取り組み、また、生徒それぞれの個性や得意なことも違うため一概には言えません。全般的に言えることは、作品制作において「人を想うデザイン」を考え、カタチにしていくことが難しいですが、とても楽しいことだと思います。

・私は左利きなのですが、何か困ることというか使いにくい道具などはありますか。

→ 道具の中には右利き用に作られたものもありますが、大体の道具は慣れて使えるようになるため、左利きだからといって不利になるようなことはないので安心してください。

・県外進出とかできますか?

→毎年デザイン科の多くの卒業生が県外の大学・専門学校に進学しています。関西方面に進学する生徒が多いですが、関東や中国地方の大学・専門学校を希望している生徒もいます。詳しくはホームページでデザイン科のページを御覧ください。

たくさんの感想や質問をありがとうございました。

今回のデッサン体験会を進路選択の参考にしていただけたら嬉しいです。