令和4年7月14日(木)、今年度の岡工STEAMラボのキックオフミーティングがありました。

岡工STEAMラボとは昨年度発足した新たな活動集団の名称で、専門科同好会・生徒会・有志生徒の集まりです。特徴は、「学科を越えたものづくりの力で地域社会貢献を目指す」ことができることです。

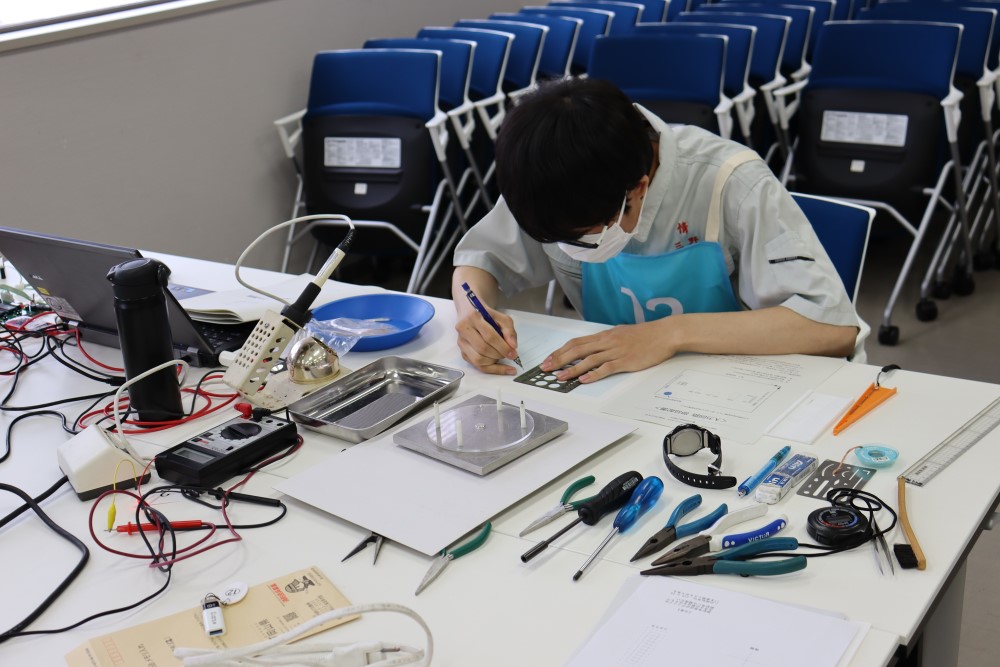

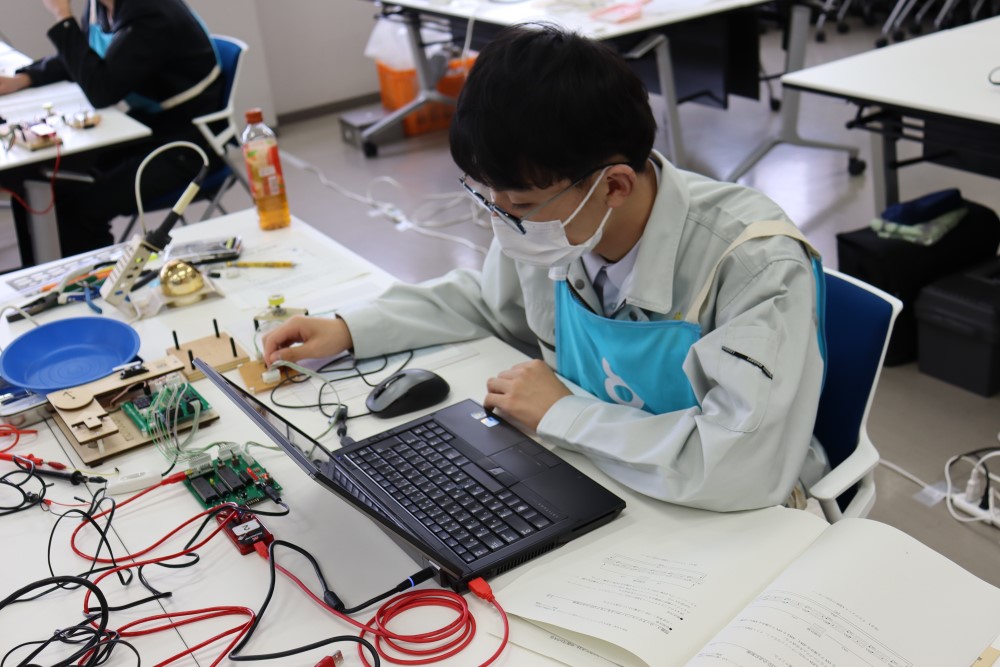

以下その様子です。

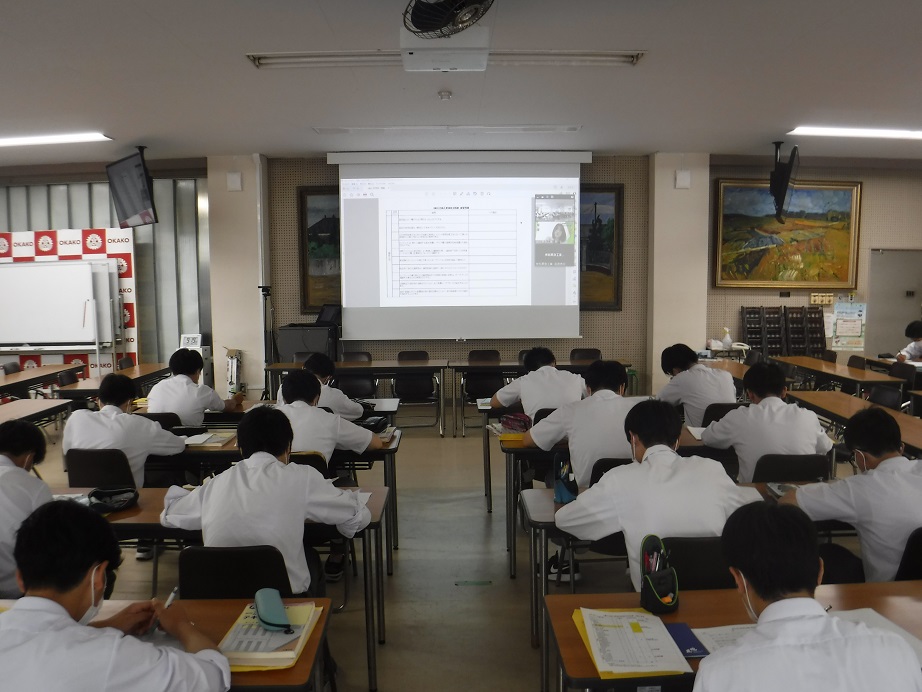

今年度初めての活動は「第74回全国植樹祭 カウントダウンボードデザイン成案・作成」に取り組むこととなりました。今回の説明会には専門科同好会・生徒会から12名の生徒が出席しました。さすが各同好会や生徒会の代表とあって聞く姿勢がすばらしい。メモをとっている生徒もいました。(これはさすがに3年生ばかりだな。)と思いきや、聞いてみるとメインは1・2年生!生徒会の2名は『先輩方から、「令和6年に植樹祭があるから、1年生が中心となって取り組んでいこう。」と言われたので来ました。』という化学工学科と機械科の1年生二人組。彼らは説明会の後も様々な視点から質問をしてくれました。さらに「こんなにおもしろい活動があるのに、たぶん生徒はラボの存在を全然知りませんよ!」と耳の痛いお言葉…。しかしそれが現実。驚くことに彼らはその場でラボを周知するアイデアをいくつも出してくれました。ワクワクすることに対する情熱は、学年なんて関係ないですね。

今回は、夏休み中にアイデアを絵にして持ってきてね。ということだけでは無く、「こんなんだったらおもしろい」「この動画参考になるかも」「家の近くの○○がすてきだから写真撮ってきた。」などのアイデアの種を個人で集めて、2学期にそのアイデアの種をもとにデザインを決めていこうという流れです。

興味のある皆さん、ぜひ9月6日の集まりに参加してください!